Fotos: Sérgio, Lilian Dias, Jorge Louraço, Mariana Per.

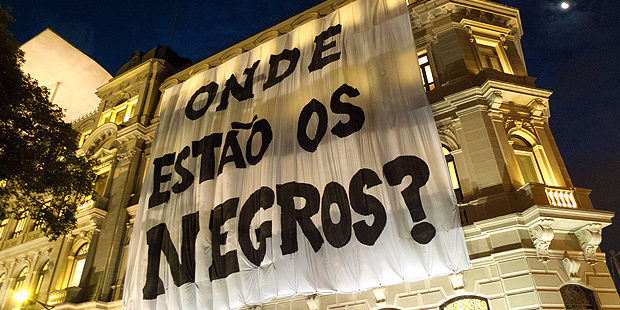

Os artistas negros do teatro de São Paulo ofereceram nas últimas temporadas um dos capítulos mais vigorosos da cena. Não se trata, evidentemente, de uma novidade histórica, mas de uma ocupação dos palcos em novas bases – na emergência das questões identitárias e dos lugares de classe. Em geral politizada, essa cena avoluma-se, marca posição, pauta a discussão e procura inventar os termos próprios do discurso estético.

Nesta entrevista, CENA ABERTA ouviu quatro artistas que tornaram-se referência neste contexto e além dele: a dramaturga Dione Carlos, o diretor Eugênio Lima, o diretor e dramaturgo José Fernando Peixoto de Azevedo e o ator e educador Saloma Salomão. Vindos de frentes nem sempre alinhadas quanto ao trabalho teatral e ao pensamento político, são criadores e criadora que têm em comum o pertencimento ao laboratório dos coletivos. Procuramos repercutir – mais como ouvintes que como especialistas – os impasses em torno dos diversos teatros que avançam entre a autonomia combativa e a assimilação às dinâmicas inevitáveis do mundo da mercadoria.

Por Kil Abreu e Rodrigo Nascimento

A atriz e dramaturga mineira Grace Passô afirmou que em reuniões ligadas à militância negra parece ficar mais evidente para ela o porquê de fazer teatro. É como se ninguém ali estivesse procurando assuntos de modo aleatório. Ou seja, para os negros “o assunto já está dado”. Para você se dá da mesma forma? Se sim, quais são as urgências? O que seria preciso, hoje, elaborar no palco? Quais deveriam ser os horizontes do teatro sob o ponto de vista de umx artista negrx?

Dione Carlos: Há uma urgência em poder existir, simples assim. Parece inacreditável, mas é fato. Quando você cresce imersa em uma sociedade que não abarca as representações de imaginários diversos, que estejam de acordo com a multiplicidade de culturas e etnias de um país como o Brasil, você cresce sem se enxergar no mundo. Você é uma observadora do outro, embora “a outra”, “a diferente”, “o objeto de estudo”, “a representação do ex-ótico” seja você – alguém que não é realmente vista, uma vez que, embora descenda de pessoas que ajudaram a construir um país, não participa do imaginário da sociedade ao seu redor. É difícil explicar para quem sempre se viu representado no mundo como é crescer sem representatividade e os efeitos que isso gera na própria estima. Demorei décadas para entender os mecanismos de apagamento e silenciamento, esses assassinos de imaginário que possibilitam a morte física de quem não é representado. Nossas ancestrais carregaram e transmitiram culturas milenares e o fizeram através do corpo, da palavra, grafando memórias de modo que não fossem apagadas. Acredito que precisamos trazer para a cena o modo como existimos, nossas potências, sem ignorar as violências às quais estamos submetidas. Nesse sentido, as manifestações artísticas populares fizeram, fazem e farão sempre um trabalho exemplar de manutenção da cultura e problematização histórica e social de questões muitas vezes ignoradas em nossos palcos.

Foto: Lucas Ávila.

Eugênio Lima: Para mim existe uma urgência e essa urgência é parte da minha história pessoal. No meu entender ela deve ser articulada de um ponto de vista histórico, por meio do qual a relação entre ética e estética, entre a política como ação estética e a estética como ação política, sejam o centro da narrativa criativa. Eu sou um homem, negro, nordestino 24 horas por dia. Essa vivência me constitui desde a minha infância. O racismo e o legado colonial sempre atravessaram minha existência e foi nessa seara que eu tive que me constituir como agente da minha própria história. Foi diante disso que escolhi ser artista. A linguagem é a estrutura e é diante dela que se apresenta a construção do mundo colonial. Como diz Fanon, no seu clássico Pele Negra, Máscaras Brancas, a primeira batalha do negro está diante da língua, da linguagem, porque é a língua que o aparta. Na nossa língua portuguesa existe a palavra “denegrir” e a palavra “judiar”. Nessa língua, negro é sinônimo de escravo e o universal é masculino — tudo isso são exemplos que mostram que a língua não é um campo neutro, tudo é um grande campo de batalha. Ao mesmo tempo, é essa mesma língua que carrega as línguas dos povos bantus, as palavras em iorubá, em árabe, em tupi guarani, a gíria da quebrada, o dialeto das ruas, o pretuguês. Ou seja, é diante dela que você vai batalhar para reivindicar o seu pertencimento. Hoje é urgente descolonizar o teatro por todos meios necessários.

José Fernando Peixoto de Azevedo: A amplitude da pergunta já é parte do problema. Parece que para um artista negro, nesse momento, fazer teatro implica, entre outras coisas, reinventar o teatro. E isso porque afirmar a presença negra, nessa história, exige recontá-la de uma outra perspectiva. Por exemplo, a história do teatro moderno europeu será, se contada a contrapelo, a história da colonização e, portanto, será necessário descrever o que a ideologia do drama, com suas ideias de ação, presente, conflito e futuro, encobre. Claro que eu falo também da perspectiva de um professor negro em sala de aula. Com isso, me parece, precisamos sempre definir o que estamos chamando de “teatro negro”.

A presença do corpo e do sujeito negros na cena não define esse teatro se não resultar daí a perspectivação histórica, a interrogação sobre os processos de racialização, o modo como capitalismo e racismo moderno se explicam mutualmente, as marcas da escravidão na conformação das classes no Brasil e a dimensão supressiva na vida das mulheres negras e todas as formas de vida que delas se aproximam, como os corpos trans. Trata-se de confrontar o modo como o capitalismo, enquanto política da morte, define nossos corpos: uma fronteira a ser ultrapassada e apagada. Um certo teatro, no Brasil, desde a colônia, esteve a serviço do controle e extermínio, e bastaria lembrarmos da campanha jesuítica e do extermínio indígena que não cessa. Penso então o teatro negro em perspectiva dialética, como prática anticapistalista, portanto anticolonialista, e imagino que a cada espetáculo estamos forjando vínculos. O teatro, mais do que qualquer outra prática de combate, pode realizar como programa aquilo que todas as negras e negros aprendem no cotidiano: fazer corpo, produzir corpos. Por outro lado, não tenho dúvida quanto a um aspecto: trata-se de um teatro contra a sociedade, de confronto com a sociedade constituída. A mim me interessa aquilo que a sociedade nega, confina e se empenha em exterminar.

Foto: Claudio Etges.

Saloma Salomão: Não estou comentando propriamente a questão que ela coloca porque o recorte que você me dá não me parece suficiente. Mas o que eu posso dizer é que as pautas do ativismo negro são muito importantes para fazer com que este país, este Estado-Nação chamado Brasil, alcance alguma modernidade. Ou seja, algum respeito à individualidade, respeito à diferença e garantia de igualdade de condições para a inserção social. Entretanto, tendo a crer que os artistas negros podem ter projetos, pautas e temáticas que extrapolem ou mesmo tenham divergências em relação ao ativismo antirracista, dado o caráter político institucional deste. Digamos que o ativismo negro em certa medida é uma caixa de ressonância da luta negra cotidiana por direitos e cidadania, mas relativamente consignado por uma visão política herdada da Internacional, ou das formas de luta política partidária de dimensão mundial, como se pretenderam as Internacionais Socialistas. Logo, essa institucionalização também cria barreiras, sistemas de controle e expurgos que para a arte talvez não sejam tão bons. Resumindo e indo direto ao ponto: parece salutar que artistas negros, indivíduos, núcleos, grupos, possam ter a liberdade de construir pautas, temas, conteúdos, formas que uma hora acatem e, outra hora, extrapolem as demandas do movimento negro.

Com relação às urgências e aos horizontes de elaboração de um teatro negro, me parece ser importante que nesse momento esse teatro seja capaz de rever as formas de exclusão e de exclusividade da criação artística brasileira e mundial. Ou seja, do ponto de vista político, é importante que um teatro negro investigue a construção da discursividade e da produção exclusiva dos brancos e da estética da branquitude. Neste momento político, para levar a tensão a um nível razoável de convivência desigual e de racismo antinegro, é importante que as artes negras dialoguem diretamente, sem mediadores, com os artistas brancos da cena e da cena branca hegemônica. Em suma, um processo de desconstrução de uma certa hegemonia cultural. Mas para o futuro talvez seja imprescindível que os artistas negros possam por um momento esquecer que o são, que eles possam ir além dessa condição, dessa posição geográfica, dessa posição cultural de confinamento. Para que se insiram, digamos assim, em um universo mais livre, em que eles não precisem se lembrar o tempo todo de sua condição social singular e que possam se inscrever em um outro departamento de ludicidade e de criatividade.

Nas últimas temporadas em São Paulo há uma reocupação de parte da dramaturgia moderna brasileira. Ao mesmo tempo, em espetáculos como “Navalha na carne negra”, “Gota D’água [Preta]” não se quis reescrever os textos e sim colocá-los em nova perspectiva através das encenações. Para você o que dizem estas intervenções? O que se alcança quando se ocupa estes emblemas da cena desta forma?

Dione Carlos: São muitas as frentes de criação. Acredito que essas encenações reivindicam um protagonismo para os corpos que representam as figuras observadas nessas dramaturgias. Assume-se uma cena que se inspira em pessoas semelhantes a quem, agora, as interpreta. Os dois trabalhos citados foram criados por dois diretores que também atuam como dramaturgos. Eles encenaram peças com texto próprio e com textos de outros dramaturgos, além de terem devolvido o protagonismo a quem inspirou as narrativas. É como se dissessem ao público: “Veja, nós mesmos poderíamos ter encenado, interpretado estas obras inspiradas em nossa realidade. Sempre pudemos”. Além disso, há um público ávido por se ver representado. Esses trabalhos contam com uma presença massiva e altamente participativa da plateia. Temos o direito, o dever aliás, de nos exercitarmos artisticamente sem dogmas. Dogma é sinônimo de colonização. Acredito que essas encenações sejam um passo dentre os muitos movimentos que realizamos no sentido de trazer para a cena presenças que sempre foram ignoradas, embora tenham servido de inspiração para certas obras.

Eugênio Lima: Como disse anteriormente, acredito ser necessário descolonizar o teatro por todos meios possíveis.

Foto: Cristina Maranhão.

José Fernando Peixoto de Azevedo: “Reocupação” é uma palavra interessante para descrever esse processo de apropriação e reapropriação de aspectos da tradição; sobretudo se considerarmos o sentido que a palavra ocupação tem na experiência de lutas no país. Mas eu levaria a pergunta a outros termos. Creio, antes, que a apropriação desses materiais é o que faz deles verdadeiros emblemas. Mais do que isso, me parece que essas peças tornam-se materiais na medida mesma em que passam a ser perspectivadas por essa outra experiência. Um emblema é não apenas uma imagem-símbolo, mas ele também é uma arma, na medida em que é portador de uma ideia. Por outro lado, o “negra”, o “preta” evidenciam o fato de que, na cena, o corpo negro é também um corpo-emblema.

Com isso, corremos sempre o risco das generalizações. Como se, em cena, o ator negro estivesse representando “o” negro. Percebamos como “o negro” é uma generalização que no fundo traduz o fato de que o processo de racialização em nossa sociedade é também um processo de apagamento: você é negro antes de ser qualquer outra coisa, e quase sempre, o ser negro subsome todas as outras possibilidades. Ora, nessas operações teatrais acontece o inverso. O “negra” converte a peça em material para algo que a excede; o “preta” perspectiva, evidencia temas, torna a presença negra um emblema, instaura uma teatralidade e, portanto, uma outra relação com o público, politizando essa relação. A perspectiva negra força a historicização da cena. Trata-se de racializar a história universal, dando a ela a sua cor relativa. Em cena, o negro não é “apenas” um corpo, mas também sujeito. Certa vez ouvi a respeito de Navalha na carne negra: “Mas atores brancos poderiam fazer o mesmo!”. Sim, poderiam, respondi. Tanto é assim, que sempre estiveram ali, fazendo. Ainda que eu não possa dizer “fazendo o mesmo”. Precisamente porque o incômodo causado pela presença negra se revela nessa comparação. No caso, não é suficiente dizer o que acontece quando negros fazem aquela cena, mas insistir sobre o fato de que poderia ser feita por brancos. O inverso, sendo verdadeiro, não foi, no entanto, historicamente verificado. A branquitude produz essa naturalização da ausência, que sempre se converte em estranheza, em não reconhecimento diante da presentificação daquilo que sempre foi mantido à distância como um outro. A branquitude é esse movimento de apagamento que, diante da opacidade do outro, opera por assimilação ou supressão: o que não é o mesmo é uma ameaça.

Foto: Sérgio Silva.

Saloma Salomão: Há uma certa coincidência na escolha desses dois montadores pretos – Jé Oliveira e José Fernando Peixoto de Azevedo. E essa coincidência pode ter a ver com uma certa sensibilidade e uma certa qualidade de ambos os artistas negros, de entender esse momento que estamos vivendo. Ou dito de outra forma: é importante investigar uma certa narrativa evolucionista do teatro brasileiro, que se plasmou nos anos 80. Uma narrativa de nacionalização da cultura, já trabalhada por Renato Ortiz, pautada por uma mundialização da cultura ocidental, que está em marcha desde o começo da expansão europeia. O teatro, tal qual o conhecemos – e eu já disse isso em outras ocasiões – é uma invenção europeia da Renascença, mas que foi levemente alterado no final do século XIX e início do XX, para abarcar inclusive narrativas europeias singulares, de escritores judeus, de escritores comunistas, de artistas que questionavam a própria modernidade europeia. No Brasil, podemos dizer que o processo de nacionalização do teatro, tal como os manuais de história do teatro brasileiro ensinam, teria começado nos anos 30. Então, é importante também para os montadores, para os artistas negros, saber qual seria ou quais seriam os lugares dos códigos, dos valores, dos corpos, das vozes e dos imaginários negros nessas formas teatrais brasileiras ditas modernas. Mesmo quando os negros não estão lá (como conteúdo e como forma na produção desses dramaturgos homens e brancos do sudeste), ou ainda quando eles estão como estereótipos (e é necessário revolver essa camada de poeira que é o estereótipo, pois o estereótipo é a superfície), é preciso encontrar na base da elaboração o que efetivamente nos pertence. Nessa produção de Plínio Marcos e nessa produção de Paulo Pontes, o que nos pertence? Os artistas brancos com alguma sensibilidade sabem que de algum modo nós estamos na paisagem… Quando eles nos inserem, eles nos inserem como? Ou nos inseriram como? “Dois perdidos numa noite suja” fala do quê? “Navalha na carne” fala do quê? Que vida é aquela? Que vidas são aquelas que esses dramaturgos narram ou reconstroem como fábula? E o que nessas produções de Plínio Marcos, Chico Buarque e Paulo Pontes nos pertence? O que acontece quando nós introduzimos nosso pensamento racializado nessas formas supostamente sem raça, apenas com recorte racial? Quando nós introduzimos não só corpos negros, mas imaginários negros, signos negros… o que acontece com essas obras?

A emergência dos teatros negros na cena atual ocorre, como todo o resto, em um contexto de mercantilização da vida. Então voltamos a um paradoxo fundamental: é preciso ampliar espaços e é preciso ao mesmo tempo sobreviver a esta ampliação, se o projeto for mais que criar um produto novo nas prateleiras da cultura. Como manter o aspecto combativo da estética – que tem sido a marca de boa parte dos coletivos – quando tudo tende ao enquadramento, à institucionalização?

Dione Carlos: Acredito que é urgente investir em formação, pensar em criar artistas e público. Há uma disputa de imaginário e isso se dá por meio de narrativas. Se não formarmos pensamento crítico e autocrítico estaremos apenas vivendo uma explosão comercial e não um movimento artístico. Estar na sala de aula é construir a possibilidade de um panorama constituído por pessoas com a capacidade de enxergar a multiplicidade como uma riqueza e não como um objeto de estudo quantitativo, um exercício de observação exótica, uma ameaça. De minha parte, desejo que nossas presenças sejam naturalizadas nos espaços. Não quero ser a outra, a parcela. Vide o fenômeno conhecido como “Novembro”, momento em que há uma demanda inacreditável por trabalhos realizados o ano todo por coletivos e artistas negrxs e que não recebem a mesma atenção antes da chegada desse mês. Ele deve ser celebrado em função do Dia da Consciência Negra, mas acaba expondo uma conduta segregacionista e excludente ainda presente em nossa sociedade. Artista precisa trabalhar todo dia – e muito. Não podemos incorrer no erro de elegermos alguns nomes e nos contentarmos com isso. Precisamos multiplicar conhecimento. O mercado estimula o consumo e a criação de marcas para lucrar. Nós precisamos garantir o direito à nossa existência e à existência de quem mais vier. Não podemos virar marcas feitas para o consumo. Temos referências incríveis para nos inspirarmos, verdadeiros legados. Devemos dedicar mais tempo nos debruçando sobre elas, além de construirmos nossa própria contribuição.

Eugênio Lima: Compreendo a questão, mas sinceramente não acho que seja o ponto central. A forma mercadoria, a institucionalização, o risco da assimilação não são, no meu entender, um mal maior do que, por exemplo, a invisibilidade, o epistemicídio e/ou o apagamento histórico. Não há garantia de que vivamos um ponto sem retorno – tudo ainda está em disputa. Fala-se muito dos dilemas de um teatro negro, mas pouco se fala da maioria esmagadora de grupos que são exclusivamente brancos. E isso é um sintoma não só de um fazer teatral, como também de relações sociais cristalizadas. Acho que o debate assim como a ação tendem a crescer. É inegável que existe um número muito maior de grupos negrxs articuladxs do que nos últimos 20 anos.

Foto: Daniel Lima.

Vivemos um momento de negação na sociedade brasileira, ou seja, novamente se tenta negar a ideia de que a sociedade brasileira é racista, cheia de privilégios inter-relacionados entre raça, classe e gênero. Tudo isso para criar uma espécie de autoficção branca de um país que precisa recuperar a sua sociedade harmonizada. Uma fábula conservadora, na qual as relações raciais, de classe e gênero foram recentemente polarizadas por grupos políticos de esquerda. “Não se deve pensar a arte a partir disso, arte deve responder a outras coisas”. Essa guerra da narrativa hegemônica branca que visa a invisibilidade do teatro negro é muito mais preocupante do que a suposta assimilação pelo mercado da produção teatral negrx.

Estamos em plena disputa pela existência. Existem muitos grupos fazendo diversas coisas profundamente organizadas. Vozes diversas, potentes e poéticas. O Legítima Defesa, por exemplo, é uma delas dentro desse processo histórico em curso. Algo que não começou e com certeza não vai terminar com a gente. Porque, para mim, mais do que nunca, o que está em disputa é a narrativa, é a disputa de quem conta a história e quais são as formas utilizadas para contá-la.

José Fernando Peixoto de Azevedo : Ao inscrevermos essa cena no aparelho teatral constituído, precisamos ter em conta o modo como nos inscrevemos em tais relações de produção. A ilusão de que o teatro não seja uma mercadoria é precisamente o que reduz o teatro a isso, como mais uma peça de ilusão. Parece-me que o fundamental é sermos capazes de inscrever na própria forma uma reflexão sobre os processos de mercantilização das obras e das formas. Não é coisa simples, mas a distância entre produção e consumo permanece sendo o núcleo problemático de um teatro que se quer um “teatro político”. E aqui teatro negro é, sem dúvida, um dos momentos do teatro político, inscrito que está, como já era para um Piscator, nas disputas pela cidade, por outras formas de vida, ocupação e circulação. Como arte pública, o teatro forja uma espécie de esfera de interação, e o teatro negro reclama nessa esfera o valor de uso das ideias. Não deixemos escapar que no Brasil o Estado está empenhado em suprimir toda dimensão pública da vida social, dimensão na qual se forja pensamento.

Então, eu poderia dizer que o teatro negro não se reduz aos temas supostamente negros, mas é antes a emergência de formas produzidas a partir de um combate permanente, portanto impossíveis sem o enfrentamento de tais temas por sujeitos que sejam efetivamente neles implicados. Aí, uma certa noção de forma deve ser forjada. Parece-me que a sedimentação de experiências não se faz por decreto. Não temos fotografias do porão de navio negreiro, como temos de um campo de concentração. Ocorre que se, por um lado, o horror é irrepresentável, por outro lado ele é praticável. Mas como dizia Aimé Césaire, horrores não se comparam. O fato é que a colônia foi o laboratório de todos os horrores. Com efeito, a escravidão negra não é o mito fundador do capitalismo. A escravidão negra é o seu adubo, e ainda fede e fertiliza.

Penso que uma maneira de não ceder às cooptações do tempo é não ceder à ideia de que o horror não pode ser representado, que sua representação está proibida em nome de uma aposta no futuro, onde tudo será enfim perdoado. Isso não quer dizer que a vida seja reduzida ao horror, mas o fato é que forjamos alegrias e vínculos porque sobrevivemos a ele. Ceder àquela proibição seria reduzir a cena ao melodrama, aos depoimentos de dores consumíveis e intercambiáveis. Quando não, à celebração de desejos cifráveis.

“(…) eu poderia dizer que o teatro negro não se reduz aos temas supostamente negros, mas é antes a emergência de formas produzidas a partir de um combate permanente, portanto impossíveis sem o enfrentamento de tais temas por sujeitos que sejam efetivamente neles implicados.” – José Fernando Peixoto de Azevedo

Saloma Salomão: Se observarmos a história do Ocidente, nós veremos que as artes precisam de algum grau de institucionalização. Entretanto, quando essa institucionalização se dá no interior de sociedades autoritárias, os artistas se transformam em meros instrumentos do poder. Então, nós dois estamos de acordo. Entretanto, no contexto da sociedade brasileira, a arte efetivamente precisa do aporte estatal e, de alguma maneira, seria ideal que as corporações destinassem parte de seu recurso com algum critério de transparência e equidade para que os artistas pudessem dar uma condição digna à sua criatividade. Por outro lado, você tem razão quando aponta esse lugar da mercantilização da vida e de mercantilização da criatividade. O problema é que nós não chegamos nem em um nível mais elementar do suporte público e privado para a produção artística. Assim, para os artistas negros, é importante continuar lutando para que haja maiores investimentos, melhores condições, estabilidade, mais transparência dos sistemas culturais públicos e privados e, efetivamente, equidade.

É muito difícil distinguir entre os artistas aqueles que são simplesmente arrivistas, como um certo artista dramaturgo de São Paulo, e quais são aqueles que querem inscrever a sua criatividade em algum patamar de visibilidade digna. De todo modo, é um risco que nós temos que correr.

Em O Atlântico negro (The black Atlantic: modernity and double Consciousness) o historiador britânico Paul Gilroy articula ensaios nada pacíficos em torno da cultura política negra moderna. Em certa passagem ele diz, olhando para a obra do escritor americano Richard Wright: “Talvez os artistas negros experimentem a comunidade por meio de um paradoxo especial. Ela lhes fornece certas proteções e compensações, embora também seja uma fonte de constrangimento. Ela os dota de um direito imaginativo de elaborar a consciência da adversidade racial ao mesmo tempo que os limita como artistas à exploração dessa adversidade”. Você poderia comentar essa afirmação?

Dione Carlos: O autor fala de um determinado lugar. Acredito que precisamos parar de incorrer no antigo equívoco, para dizer o mínimo, de colocar um grupo de pessoas como um bloco único de existências. Isso é muito recorrente. Há muitas complexidades. Minha comunidade não me causa constrangimento, aliás acho que me deu todos os elementos necessários para lidar com as limitações que me foram impostas. Entendo quando ele afirma que embora conheçamos a adversidade racial, somos limitados como artistas à exploração dessa adversidade, mas esta não é a realidade que eu vivo. A adversidade racial está manifesta artisticamente de muitas formas. E quem está mais equipado para falar sobre ela são as pessoas que a experimentam todos os dias. A diáspora negra não aconteceu da mesma forma em todos os lugares. Há diferenças que precisam ser consideradas. Nós vivemos no último país a abolir a escravidão, resultado de pressão comercial estrangeira e da decisão de não realizar uma reforma agrária aqui. Desse processo, o que temos é um sistema escravocrata que persiste. O que as populações mais pobres, negras e indígenas enfrentam neste país está muito além do conceito de adversidade, pois o nível de abandono e violência pode ser considerado como o resultado de um sistema de apartheid, como diria a atriz e poeta Elisa Lucinda: “Se eu sei onde encontrar preto e branco, então há apartheid” – e nós sabemos onde está a maior parte da população negra e onde ela também não está. E ainda somos minoria na maior parte dos ambientes onde decisões são tomadas. Logo, embora saibamos falar, não somos sequer ouvidas.

Eugênio Lima: Sempre acho muito difícil debater essas afirmações muito abrangentes, que tentam dar conta de toda a experiência. Não vejo isso como um caminho, mas diante da afirmação, eu não acho que essa questão específica seja paradoxal. No meu entender, o que existe é um grande foco de tensão entre representação e representatividade, ou seja, é a tensão entre como queremos ser representados e quais são as formas de representação com as quais nos identificamos. Diante dessa fricção aguda, dessas tensões intensas é que são elaboradas as inúmeras estratégias de criação/existência negrx. Algumas destas criações são demandas históricas intergeracionais e outras são frutos do contexto atual.

O que é realmente problemático e paradoxal é a ideia de que a negritude é monolítica, que existe apenas uma forma de atuação estética, uma única forma de representação, que existe uma única essência negra que precisa ser mantida. A obra tem que ser isso, se não for, ela não é representativa e, portanto, irrelevante. Isso sim é paradoxal.

José Fernando Peixoto de Azevedo : Recortada assim, muita coisa escapa da afirmação. Talvez não sejam evidentes os termos de comparação, quando pensamos a experiência negra no Brasil. Qual comunidade? Certamente, ser um diretor de teatro, preto e gay, cis, na cidade de São Paulo, ao mesmo tempo em que sou um professor numa Escola como a Escola de Arte Dramática, inscrita na USP, tendo feito o percurso que fiz desde a periferia até o doutorado num departamento de filosofia ali, estudando uma tradição europeia – certamente essa não é uma trajetória que me inscreva pacificamente nessa ou naquela comunidade.

Creio que um tanto dessa dupla visada é recorrente no percurso desenhado por Gilroy e também verificada por ele em Wright. Mas ela não pode mais ser vivida como uma divisão, uma fratura, ambiguidade ou ambivalência. Antes, é um movimento constitutivo de nossa experiência. Quando falo do Brasil estou falando do mundo contemporâneo. Quando falo do presente ajusto contas com o passado e redimensiono aquilo que dele permanece, desconectando, portanto, de uma ideia de futuro que produziu o presente que temos.

Essa espécie de “dupla consciência”, para usar uma expressão difícil, é, portanto, a consciência que temos, a plataforma que pisamos, e não um destino.

Ouvi de um colega branco, certa vez, em tom crítico: “Poxa, mas vocês sempre voltam à escravidão!”. Na hora, aderindo ao tom, eu deixei escapar a oportunidade de devolver não o tom, mas a evidência de que não se trata de voltar à escravidão, mas de elaborar e superar o que dela permanece e se aprofunda.

Saloma Salomão: A obra de Gilroy tem um recorte geográfico e linguístico “eurocêntrico” e anglofônico. Mas, mesmo com essa crítica, ela nos leva a aventar hipóteses sobre a participação dos africanos, com seus valores civilizatórios, e dos descendentes de africanos, com o seu sentimento duplo de pertencimento à cultura ocidental moderna, mesmo estando nela de forma absolutamente inferior. Os descendentes de africanos, ou aqueles que surgiram na diáspora, participaram na construção do mundo que nós herdamos. Quando nós trazemos isso para uma realidade latino-americana ou afro-caribenha, ou afro-brasileira, somos levados a reconhecer os vários pontos de brilho, de beleza e de potência realizados pelos descendentes de africanos no Brasil. André Rebouças, um engenheiro negro, foi enviado para a África pouco antes de morrer. Foi ele quem disse que a África era o futuro da humanidade. E o que nós estamos assistindo agora, com todas essas questões ligadas ao meio ambiente, é a ideia de que se a África, se o continente africano, as culturas africanas e as culturas subalternas indígenas das Américas não sobreviverem, o próprio mundo não sobreviverá.

“(…) sobrevivemos em um país que pode ser considerado a “vanguarda da necropolítica” – algo que nos transforma em sujeitos trágicos, porém de algum modo mais preparados para pensar modos de sobreviver a tudo isso.” – Dione Carlos

O autoritarismo vigente parece ser o último soluço do autoritarismo global, das formas arbitrárias e racistas. É a uma última tentativa de sobrevivência dessa percepção violenta e autoritária do mundo. Ela é muito potente e talvez dure muito tempo. Entretanto, há um sentido, um movimento contrário, que é a busca de artistas, cientistas, movimentos sociais, movimentos culturais e grupos subalternizados pelo seu comportamento afetivo. Então, há uma emergência e uma possível convergência dessas formas de confronto com o totalitarismo, com o autoritarismo e com os interesses mais violentos das corporações e dos estados autoritários.

O ativismo mundial negro – seja na Holanda contra os “caras pretas”, seja no Brasil, com as mães dos jovens negros e negras encarcerados ou mortos pela polícia, seja nesse renascimento dos movimentos sociais a partir dos sem-teto, dos sem-terra e dos quilombolas – indica um caminho e uma renovação da cosmovisão advinda dessa modernidade alternativa. A reação autoritária é preventiva. Portanto, é contra essas mobilizações mundiais de indígenas, de negros e dos marginalizados da globalização que ela insurge. Mas o seu tempo de vida também já está quase mensurado, contabilizado. Nós vamos seguir.

Em dezembro passado, o governo federal escolheu Sérgio Nascimento de Camargo – identificado como um jornalista negro racista – para a presidência da Fundação Palmares, instituição emblemática na mobilização contra o racismo. Muitos viram na nomeação mais que uma provocação. Artistas e intelectuais falam sobre um ingrediente explícito de perversidade. O que você pode dizer sobre o episódio e sobre as formas de enfrentamento à violência de Estado, que não é nova mas vem ganhando contornos como esse?

(NOTA: A Justiça Federal suspendeu a nomeação do Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Palmares no dia 4/12.)

Dione Carlos: De vez em quando eu penso nas guerras brasileiras, como a Guerra do Paraguai, por exemplo, resultado de uma política de genocídio contra paraguaios e brasileiros considerados descartáveis. Sempre mandam indígenas e negrxs para as frentes de batalha, não mudou nada. Servimos como pontas de lança nas guerras, mas não participamos da celebração das descobertas, das conquistas, tampouco das partilhas, pois sempre postos a serviço de um objetivo que nem considera a nossa existência. O professor Hélio Santos, um pensador, ativista comprometido, escreveu um texto muito lúcido sobre o ocorrido. Eu indico esta leitura, pois me serviu de bússola diante do fato. O nome do texto é “Fundação Palmares sitiada”. A única forma de lidar com a violência do Estado é “aquilombar-se”, construir espaços de escuta, cuidado, partilha de ideias, realização de projetos. É importante estarmos fisicamente próximos, por isso tenho procurado atender a todos os convites que recebo. Temos muito a aprender com a organização dos povos originários do Brasil, que resistem aos massacres há centenas de anos. As Irmandades Negras comandadas por mulheres, que preservaram heranças simbólicas e libertaram pessoas da escravidão, são exemplos de organizações políticas efetivas que não reproduzem o sistema escravocrata imposto pelo sistema hegemônico no qual tentamos sobreviver. Aliás, sobrevivemos em um país que pode ser considerado a “vanguarda da necropolítica” – algo que nos transforma em sujeitos trágicos, porém de algum modo mais preparados para pensar modos de sobreviver a tudo isso.

Eugênio Lima: Primeiro é preciso qualificar o que é Racismo. Se estamos falando do ponto de vista de atitudes individuais, como uma espécie de racismo individual, como uma atitude que pode ser fruto de um problema psicológico, ou comportamental, pode–se até dizer que esta pessoa (Sérgio Nascimento de Camargo) reproduz e se identifica com uma prática racista. Mas, para mim, é bizarro ver pessoas brancas chamando um negro de racista, quando quem estrutura historicamente o racismo é a Branquitude. Ou seja, como diz Sílvio de Almeida “O racismo é um sistema, não é um ato ou um conjunto de atos ou se resume a um fenômeno restrito às práticas institucionais; é, sobretudo, fruto de um processo histórico e político em que as condições de subalternidade dos sujeitos racializados é estruturalmente reproduzida”. Por isso, é necessário mudar a pergunta: a questão é saber por que, para essa narrativa racista prevalecer, é necessário escolher pessoas negras que negam a existência das desigualdades raciais, para ocupar posições públicas de decisão. Minha impressão é que tudo gira em torno da ideia da salvação, fruto da uma hegemonia cristã. É a narrativa da salvação de uma humanidade negra obscurecida por uma humanidade branca esclarecida. O objetivo aqui é reiterar o projeto civilizatório racista pelas mãos de uma espécie de “Judas Negro”. É preciso salvar o negro da sua negritude, do seu vitimismo, para no final criar um “tratado positivo da traição”. A nomeação de alguém que publicamente é o avesso de a toda a luta que criou a própria fundação Palmares (fruto de longo processo histórico) é como uma cortina de fumaça. Seja para afirmar que existem negrxs que não acreditam que o Brasil é um país racista e, portanto, não é necessário modificar nada porque todos somos iguais perante a lei; seja para negar as imensas e violentas desigualdades provocadas pelo racismo estrutural da sociedade brasileira. Em última análise, é a tentativa de apagar o genocídio que acontece com a população negrx no Brasil. Esse é o confronto central.

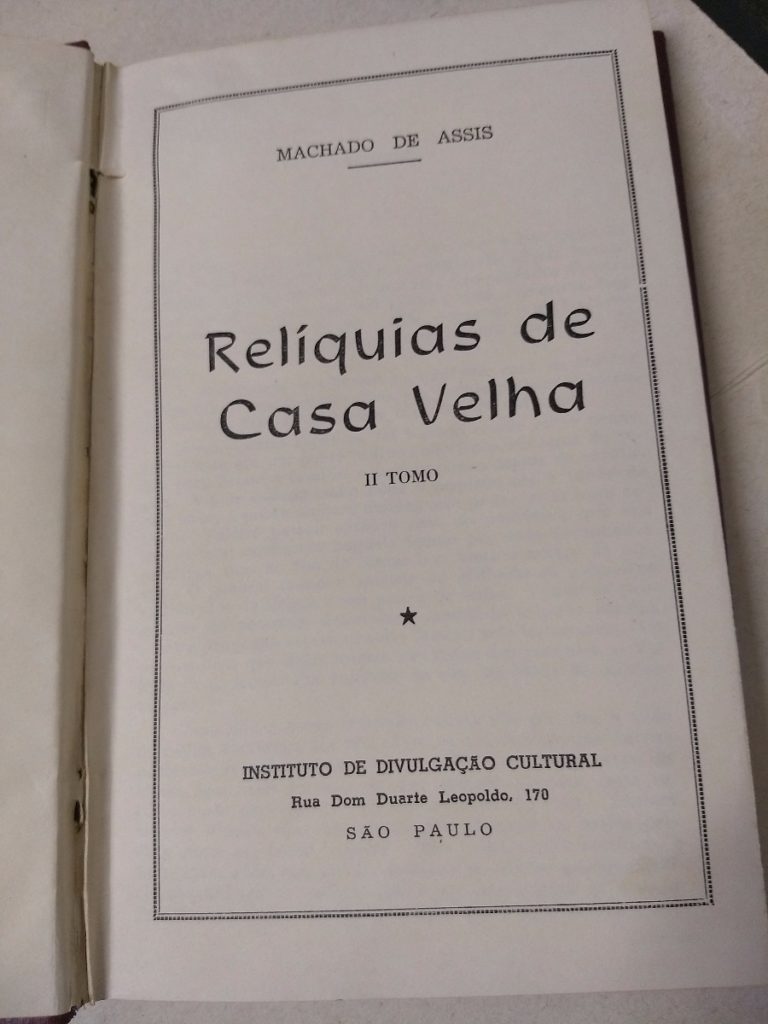

José Fernando Peixoto de Azevedo : O preto Machado de Assis escreveu um conto chamado “Pai contra mãe”. Nele, um homem pobre, mas muito branco, Cândido Neves, o Candinho, vê-se encurralado pelas condições de vida que o aproximam economicamente da situação de um escravo. No desespero da hora, quando precisa entregar o filho recém-nascido à roda dos enjeitados, vê-se diante de uma mulher, negra, escravizada, fugida, figura que ele reconhece de um anúncio, entre tantos outros anúncios de fugas aos quais ele costumeiramente recorria. Sem muito duvidar, ele parte para a captura, que inclui perseguição, luta, espancamento, tudo em plena rua, aos olhos de muitos cidadãos, sob a lógica naturalizada da exceção: é uma preta. E se é preta, “naturalmente” pode ser culpada, e todo culpado merece apanhar até que se prove o contrário. E isso, mesmo depois de a mulher clamar piedade, uma vez que estava grávida. Candinho devolve a mulher ao proprietário, que paga o prometido no anúncio ao mesmo tempo em que a mulher, depois da luta e do espancamento, aborta entre os dois homens. Ao fim, com o filho salvo pelo dinheiro conquistado, ele então deixa seu coração falar: “Nem todas as crianças vingam”.

Ora, nesse nem todos as crianças vingam Machado de Assis faz emergir a fisionomia de um brasileiro médio. Sob o signo de uma dessolidariedade estrutural e estruturante, a sociedade brasileira se forja, regida pela lógica revanchista de um inconsciente escravocrata. Complexo de Candinho é como eu chamo essa forma de conduta. A meu ver, é essa lógica que rege as ações no atual regime, explicitando algo que está no cerne de nossa formação, que é, antes de mais nada, pautada pela violência e supressão e tem na interrupção e no apagamento seus aspectos mais decisivos. O atual secretário especial da cultura, responsável pela nomeação do tal “jornalista negro racista”, é um caso exemplar desse complexo de Candinho.

Por outro lado, revela-se aqui algo que tem sido a prática desse Regime. Nunca estivemos tão mobilizados. Trata-se de um governo da mobilização extrema. Trata-se de manter mobilizada toda a oposição: um estado de mobilização sem mobilidade efetiva. Com isso, estamos sempre respondendo, reagindo diante de um gestão da ação, que não opera sem manter a sociedade nesse estado permanente de reação. Aqui, a perspectiva de esquerda se reduz a uma política de defesa, conservação/manutenção/preservação e recuo. E isso, por um descompasso no fuso histórico, nos leva a situações de total ambivalência, como, por exemplo, denunciar censura onde o que se pratica é extermínio.

Saloma Salomão: Há uma figura pública negra que eu gosto muito, o Gregório Fortunato. Ele era de uma família de lavradores que trabalhou na fazenda dos Dornelles Vargas, no Rio Grande do Sul. Ele foi para o Rio de Janeiro quando o Getúlio Vargas deu o golpe e o acompanhou até a sua morte. Das acusações que saíram na imprensa sobre os desvios de verbas do governo de Getúlio, apenas Gregório Fortunato foi levado a julgamento em função de tais denúncias. Ele morreu na cadeia. Há uma bela fotografia de Fortunato atrás do Getúlio, penteando o cabelo do Presidente. Getúlio tinha baixa estatura e Fortunato tinha uma altura boa – aproximadamente 1,70m. Fortunato está com um terno de corte belíssimo, bem aprumado e de chapéu. Getúlio sem chapéu, quase careca, com pouquíssimo cabelo. Mas Fortunato, delicadamente, com um daqueles pentes que usávamos até os anos 80, penteia o topo da cabeça semicalva do Presidente.

Por que eu gosto dessa imagem? Essa imagem, e o fato da existência dessa personagem, está ligada a uma projeção da sociedade brasileira em relação aos negros, que pressupõe que eles aceitem de bom grado serem tapetes, capachos, surrões. Surrões delicados. Surrões prontos a atender à solicitação de qualquer potentado, de qualquer pessoa, de qualquer aristocratazinho, mesmo que seja um aristocrata baixo na hierarquia social. O que eu quero dizer com isso é que, para os negros, de acordo com o pensamento das elites – mesmo das elites intelectuais modernas, ou modernistas mais reacionárias -, o lugar dos negros é de silêncio absoluto e de pronta subalternidade. Não há muita escolha. Os negros que falam são tidos como soberbos ou pernósticos. Os negros e negras que falam devem ir para o fim da fila. Com um acento nas últimas décadas, o racismo antinegro e anti-indígena assumiu um caráter de violência real, fática, incontornável. Enquanto o antirracismo continua com uma retórica de integração, as instituições do poder, em especial as forças de segurança, são cada vez mais seletivas na morte, na lesão, na supressão de vidas de pessoas negras – especialmente os jovens. Esse é um fato que nós negros ainda não repercutimos como deveríamos. As vidas negras nos últimos trinta ou quarenta anos nunca estiveram tão em perigo. Assim, o episódio do senhor Camargo nos mostra que uma pessoa negra em evidência é um alvo, e não uma referência. Mostra também que os negros são diversos. Além de também indicar que boa parte do repertório utilizado pelo ativismo digital negro tem como base a própria visão racial elaborada pelo pensamento racista. O racismo não permite a uma pessoa negra individualizar-se. Então, um ato público de uma pessoa negra é sempre assinado de forma voluntária ou involuntária como um ato coletivo.

Entrevistados:

Dione Carlos – Dramaturga, atriz e roteirista. Formada pela SP Escola de teatro. Orientadora do Núcleo de Dramaturgia da Escola Livre de teatro de Santo André. Dramaturga convidada do projeto Espetáculo da Brasilândia. Atua junto a diversas companhias de teatro em São Paulo.

Eugênio Lima – Dj, Ator-Mc, Pesquisador da cultura diásporica, Membro Fundador do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e da Frente 3 de Fevereiro e Diretor do Coletivo Legítima Defesa. Ganhador entre outros do prêmio Coca Cola/FEMSA, Prêmio Shell de teatro e Prêmio Governador do Estado. Tem ampla atuação como curador em diversas áreas.

José Fernando Peixoto de Azevedo – Dramaturgo e diretor teatral, professor da Escola de Arte Dramática no Programa de Pós-graduação em Artes cênicas e no Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA/USP. Autor, entre outros, de “Eu, um crioulo”. Dirigiu recentemente “Navalha na carne negra”, de Plinio Marcos, e “As mãos sujas”, de Sartre.

Saloma Salomão Jovino da Silva – Educador, pesquisador e criador/pluriartista afro-periférico. Doutor em História pela PUC-SP, pesquisador visitante do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa/Portugal (ICS-UL-PT).