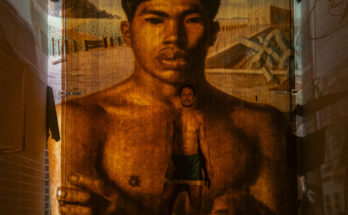

Foto: Camila Rios

Por Kil Abreu e Rodrigo Nascimento

Monga, espetáculo da artista cearense Jéssica Teixeira em cartaz no Sesc Avenida Paulista, em São Paulo, alinha-se às discussões sobre identidade e representatividade que se avolumaram na última década. Sua tradução cênica de uma reflexão íntima alcança parentesco com obras e artistas que ocupam neste momento a cena teatral com nova paisagem humana e com procedimentos criativos frescos, naquela hora em que a disputa de valores chega ao ponto de fazer coincidir representação e representatividade. É quando o fazer artístico redimensiona o que nos é dado a ver – como símbolo mas também como realidade em si mesma. Trata-se de uma recorrência notável na cena contemporânea, que ganha função essencial neste trabalho.

Jéssica certamente dialoga com artistas distantes dela geograficamente, mas dispostos na mesma linha de combate. Pensemos no filósofo espanhol Paul B. Preciado e sua peça-palestra Eu sou o monstro que vos fala, recentemente apresentada no Brasil. Ou em Renata Carvalho em seu Manifesto Transpofágico, ou ainda em um grupo de drag-performance como As Themônias, de Belém do Pará. Em comum a poéticas tão diferentes há a disposição por pautar não só as demandas de reconhecimento e inclusão das diferenças como também, no limite, por problematizar a própria ideia de inclusão e identidade, o que torna as coisas ainda mais interessantes.

Em “Monga”, Jéssica performa, dramatiza, humoriza, politiza a sua condição de pessoa com corpo “fora da ordem”. O paralelo cênico usado para embalar a narrativa é a história da cantora e bailarina mexicana Julia Pastrana, uma história que começa na segunda metade do século XIX mas estende-se depois de sua morte. Julia, acometida de uma síndrome rara caracterizada pelo crescimento anormal de pelos, quando viva fora transformada em atração de circo. Depois de sua morte o corpo, embalsamado, seguiu sendo exibido por mais de um século em exposições mundo afora.

O espetáculo abraça esta figura, a da “mulher-macaco” e traz de volta a imagem que se popularizou e se disseminou em números cômicos ou de terror nos parques, freak-shows e festivais de grand guignol. Mas a abraça com interesse determinado: contestar a objetificação da diferença. Não lhe faltam motivos. A partir de Pastrana e dela própria a atriz nos revela o percurso tumultuado que vai dos processos de fetichização da anatomia até a mercantilização das imagens. Um dos aspectos centrais da performance acontece, aliás, neste limite entre a contestação e o seu rendimento mercantil. Não é necessário grande esforço para perceber que a cena pode cair na espetacularização do corpo rejeitado. Como de resto no mundo da mercadoria, é curioso verificar como a demanda política pode dar no seu contrário.

A contraforça a esse possível rendimento da peça à categoria de produto vem com a atenção da atriz por expor as contradições que estão em jogo. O gosto por não se deixar capturar é algo bastante favorável no caminho de uma representação, podemos dizer, franca. E é uma peleja. No plano imediatamente cênico, por exemplo, a artista se apropria da estrutura dos shows de variedades e veste a máscara não para ilustrar a narrativa, mas para criar uma espécie de ironia fundamental, ou de autoironia, a partir da encenação. No plano de pensamento, não se deixa agarrar pela autoindulgência.

Foto: Fernanda Luz

Contra a ética sem luta

No conjunto, o espetáculo começa como estranhamento, mas nos conduz ao envolvimento íntimo. Começamos como plateia (aquela que, segura de seu lugar de espectadora, se dá ao luxo de não se implicar), mas aos poucos somos convidados a responder perguntas, a colocar nossas perspectivas na arena.

Nesses termos, é um teatro no qual, em que pese a mise-en-scène caprichada, a teatralidade está fundamentalmente na discussão das ideias. A cena parece nos perguntar o tempo todo: o que seria um discurso “afirmativo” não tributário de dívidas com o outro? A pergunta já leva a uma posição. Não é aceitável a expectativa que criamos, de que certos corpos obedeçam a uma ética sem luta. Não é aceitável a violência da autopiedade. São alguns argumentos que salvo engano o espetáculo performa e que garantem o interesse do público, agora já não pelo inusitado do folclore, mas pela substância existencial propriamente dita.

Em meio a provocações tão intensas, o espetáculo parece viver alguns problemas “estruturais”. A dramaturgia poderia cumprir um papel mais decisivo? Se por um lado a narrativa fragmentada assume a dimensão do “disforme”, por outro há passagens em que o andamento do espetáculo perde o vigor, em sequências alongadas, inflacionadas de informações que tendem a deixar escapar a densidade poética e, aqui e ali, acabam por levá-lo à reiteração que beira o tautológico. Não é só uma questão de arranjo da forma. É que o salto de politização intuído no espetáculo depende da maneira como a encenação pode se concentrar, valorizando certas passagens, ou de como pode se distender neste momento e não naquele. É possível, supomos, que haja dificuldade em eleger o essencial e destacá-lo do acidental.

Esta última nota pode ser facilmente contestada se pensarmos que o trabalho de Jéssica Teixeira não busca simetrias, ou ao menos não como norma. Ao proclamar um céu para os estranhos, sua utopia dispensa acordos que resultem em enquadramentos. O que significa que a artista não abre mão da radicalidade, algo importante a qualquer projeto político em um mundo tomado cada vez mais pelo disciplinamento da vida.

E então, ao final, com a plateia posta no palco, a imagem de espelhos partidos sob os nossos pés passa a ser ainda mais significativa. Para ver minimamente é preciso separar-se, mas não basta. Aqui talvez valha lembrar uma fala recente do escritor Wagner Schwartz – artista que também foi levado a viver o corpo como campo de disputas (parafraseio): descolar-se para ver não resolve os nossos dilemas éticos porque ver não é apenas ato físico, ver implica fazer escolhas.

Neste espetáculo uma parte de nós poderá ver Jéssica Teixeira e imaginar o que ela diz. Aventurosamente, podemos até mesmo imaginar o que ela sente. Mas não podemos ser ela. O que quer dizer que é impossível estarmos verdadeiramente juntos. Este parece ser o limite dramático e ao mesmo tempo o melhor achado político do espetáculo.

• CENA ABERTA faz parte do projeto Arquipélago de fomento à crítica, apoiado pela produtora Corpo Rastreado, junto às seguintes casas : Ruína Acesa, Guia OFF, Farofa Crítica, Horizonte da Cena, Agora Crítica, Tudo menos uma crítica e Satisfeita, Yolanda?

MONGA

De 26 de setembro a 26 de outubro de 2024. Quinta a sábado, às 20h. Domingos, às 18h. *Sessões extras nos dias 16 e 23/10, às 20h. **Todas as sessões contam com Libras. Audiodescrição nos dias 17, 18, 19 e 20/10.

Sala de Espetáculos Arte II – Sesc Avenida Paulista – Av. Paulista, 119 – Bela Vista

Classificação indicativa: 18 anos

Duração: 80 minutos

FICHA TÉCNICA

Direção geral, dramaturgia e atuação: Jéssica Teixeira

Direção de arte e identidade visual: Chico Henrique

Direção musical: Luma

Direção técnica e iluminação: Jimmy Wong

Videoartista e operação de câmeras: Cecília Lucchesi

Montador e contrarregra: Aristides de Oliveira

Preparação Corporal: Castilho

Luz da primeira abertura de processo: Aline Rodrigues

Música do início: “Real Resiste”, de Arnaldo Antunes

Músico parceiro: Victor Lopse

Fotos oficiais: Camila Rios

Texto gravado: “Entre Fechaduras e Rinocerontes”, de Frei Betto

Produção: Rodrigo Fidelis, Gabs Ambròzia, Gabi Gonçalves e Corpo Rastreado

Criação: Catástrofe Produções e Corpo Rastreado