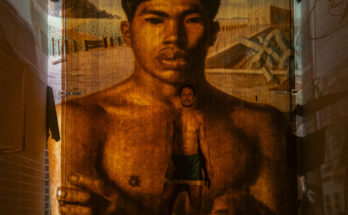

Foto: Kleber Santana

Por Kil Abreu

Algo curioso no espetáculo “Cara do pai”, o solo de Tatto Medinni apresentado no Festival Recife do teatro nacional, é que salvo engano trata-se de uma narrativa dramática feita a partir de uma estrutura cômica.Não será difícil notar na montagem elementos centrais da comédia “stand-up”: a forma-solo, a ausência de cenários, o figurino casual, a caracterização de personagens tratada não como eixo, mas como apoio à representação. Ou seja, tratada em chave performativa e em comunicação direta com a plateia, quando a ficção é substituída pelo relato real, pela piada, pelo chiste.

Dá o que pensar quanto ao trânsito entre o cômico herdado da linguagem e o dramático vindo da experiência de vida do ator. E também sobre os impasses das chamadas narrativas íntimas, seja nesta ou naquela chave.

Se por um lado é comum o argumento de que o rendimento propriamente teatral independe do caráter ficcional do que é levado à cena, por outro não há dúvida de que a vida, ela mesma, recontada por fora do eixo da ficção, dá ao representado (ou, no caso, re-apresentado) um status já de outra ordem. Há agora uma convocação diferente: “olhem, isso aqui é, foi verdade, aconteceu, acontece comigo”. O que implica o chamado a um tipo de comprometimento singular por parte de quem assiste. O efeito de teatralidade depende entre outras coisas dessa “fé” redobrada por parte do público, da aderência diante do que é mostrado, da credibilidade poética de quem conta. Como tal, pode-se dizer que o efeito varia muito.

Quem procura ali os signos de “acabamento” teatral, por exemplo, talvez não embarque na proposta. A dramaturgia é livre, não busca unidade de nenhuma ordem. A personagem é bem menos importante que a persona real do intérprete, e não há muitos apoios visuais que instituam atalhos narrativos. Mas, convenhamos, isso tudo já foi assimilado pelo espectador médio. Mesmo quem não tem o hábito regular como espectador a essa altura já sabe que o enxugamento das estruturas narrativas tradicionais, o pouco apreço pelas convenções, não significa abandono da teatralidade. O diretor Quiercles Santana sabe que tais convenções vêm sendo comidas desde o final do século XIX, e segue na sua proposta, tranquilamente. Trata-se de procedimentos cênicos que a essa altura não precisam pedir permissão para existir. O teatro já tem sido assim há pelo menos cento e cinqüenta anos e está tudo bem.

Foto: Kleber Santana

Verdade e liberalismo

Em outra frente, que interessa mais do que essa infantil discussão judicativa sobre o que é e o que não é teatro, está o problema das narrativas íntimas. Uma das muitas questões enfrentadas por quem faz estas formas de relato vem de certo pensamento neoliberal: se é significativo para mim, deve ser significativo para os outros. No caso, é uma quase crença de que essa cifra de “verdade” pessoal investe o trabalho artístico de um valor, por si. Como sabemos, não são poucas as vezes em que o teatro responde dizendo: ‘veja, não é bem assim’. Muito do que é defendido como sinceridade, realidade, autenticidade, entre outros qualificativos, não é garantia de que aquilo será de fato interessante e mobilizador.

Em “Cara do pai” Medinni caminha então dentro dessa paisagem espinhosa. Propõe fazer a arqueologia dase suas memórias e, especialmente, os dilemas da busca por um pai que nunca existiu, embora tenha existido e causado uma aventura afetiva hercúlea na história do filho. O pai é uma ausência sentida, ainda que o ator lá pelas tantas diga que ligou o “foda-se”. A obra nos diz o contrário, o fato de o espetáculo existir nos diz categoricamente o contrário. Como se diz em psicanálise, a queixa está lá, e está tudo certo, esta é a medida mais evidente da sua humanidade. Senão, vejamos: o espetáculo é uma espécie de sessão aberta de terapia, em que o ator vive ao mesmo tempo o paciente e o terapeuta, iluminando os vazios e os preenchendo com presenças valiosas, que compensam aquela ausência – sobretudo as mulheres que seguraram a barra: a mãe, enganada a vida toda, a avó, uma segunda mãe, pessoa durona a quem ele faz diversas reverências; a filha e filhos, com quem reinventa amorosamente a história daquele fracasso fundamental. E ele mesmo, que do sonhado grupo de pagode ao momento em que o relato ganha a cena, redimensiona dores e soluções. Um velho banjo é símbolo resistente e é chave que abre histórias, lanhos, afagos e consciências.

Se seguirmos com aquela idéia inicial de que o espetáculo é uma autoficção de gênero misto, podemos dizer que o efeito mais valioso da performance está no tensionamento dos gêneros que, por necessidade, ela comporta. No espetáculo a comicidade não é um fim em si mesmo, está a favor de um fundo nitidamente melancólico. O que resulta, meio inesperadamente, em um sentimento pendular entre o tragicômico e o patético.

Se fosse um solo ficcional a dramaturgia, assim desenvolvida, teria pernas curtas demais para um espetáculo. Mas, apresentada desde logo como depoimento performativo, as coisas têm outras implicações. Entre elas o fato de que é um trabalho no fio da lâmina, que pode enternecer os que de alguma maneira empatizam com o narrado. Ou pode significar, para outros, apenas mais uma história comovente em uma sociedade na qual a comoção é ofertada com fartura, na forma de mercadoria. Em um ou outro caso dificilmente se colocará em questão a honestidade afetiva do ator, suas mobilizações, perrengues e provisórios desenlaces. Provisórios porque felizmente a vida segue, mesmo que aqui e ali precisemos criar, para aterrar os seus buracos. De alguma maneira esta performance nos diz, talvez paradoxalmente, que em um mundo onde se celebra o valor do “real”, a reinvenção é um delicado modo de sobreviver.

- Importante que o Festival tenha pautado um espetáculo local que dialoga francamente com o campo das autoficções, recorrência na cena contemporânea.

Cara do Pai

No 23º. Festival Recife do Teatro Nacional

Atuação: Tatto Medinni

Dramaturgismo Alexsandro Souto Maior

Iluminação Eron Villar

Encenação Quiercles Santana