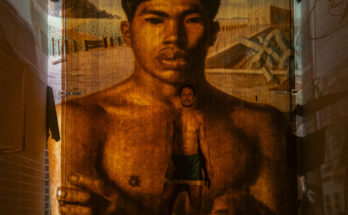

Fotos: Laura Testa

Por Kil Abreu

Instinto, do grupo porto alegrense Coletivo Gompa, é inspirado em Brand, texto de Ibsen, com dramaturgia assinada por Giuliano Zanchi. Apesar da inspiração em Ibsen, é obra autoral. Toma o original para justapor a história escrita pelo autor norueguês às questões que rondam as práticas de poder na atualidade. Assim, é uma versão que debate o poder segundo a perspectiva das relações entre mando e submissão, com olhar detido nas figuras de liderança política.

Embora sublinhe – aliás com recorrência visual notável – o universo dos agrupamentos sociais, o contraste feito, do homem com os macacos, tende a priorizar o campo da política a partir de uma visão que segue sob a ética interpessoal entre liderados e liderança.

A encenação do Gompa faz uma inversão irônica de valorações, através da qual se aponta que os animais, por irracionais que sejam, demandam suas lideranças de acordo com uma natureza não corrompida. É uma tese de fácil leitura e tem em comum com o personagem ibseniano a noção idealizada do que pode ou deveria ser o processo social. Em ambos os casos, são posições claramente regressivas. Mas, se no texto original o idealismo místico do padre Brand acaba em morte, a montagem do Gompa termina com uma pergunta que dá o que pensar: ainda há o que fazer? Pergunta importante se for confrontada não com a sociedade norueguesa da segunda metade do Séc. XIX, mas com o ciclo social pelo qual passamos neste momento. Se posta na linhagem do que antigamente se chamava de utopia, é pergunta que poderia ser produtiva. Constatar o desmanche do humano importa porque da constatação talvez possamos dar o salto de qualidade para fora da queixa.

Porém, se pensarmos sobre como este ponto de chegada foi iluminado no espetáculo, concluiremos que a pergunta tornou-se apenas retórica e tende a ser lida no eixo da distopia moral diante de uma derrota que, de fato, está instalada. A encenação de Camila Bauer dificilmente pode ser lida fora desse campo, o do sentimento distópico. A não ser, talvez, a contrapelo.

Proponho então um breve argumento, interessado mais nas questões de fundo que de forma, supondo que a fatura propriamente estética da montagem está bem coberta: Camila Bauer é uma encenadora de personalidade, muito cuidadosa e inventiva na criação de meios e imagens, e faz parte de um coletivo maduro de artistas, em todas as áreas da linguagem cênica – das visualidades, da sonoridade, da atuação, do trabalho específico com o corpo – para citar alguns eixos da criação do grupo. Então está tudo bem quanto ao acabamento.

Mas em arte dois mais dois nem sempre são quatro. Um timaço também pode fazer escolhas discutíveis (aquilo que se abre à discussão). O teatro que interessa tem esse espaço. No caso, o risco é aquele já conhecido: o que nos parece ótima performance técnica e estética pode perfeitamente conduzir a pensamentos conservadores. Senão, vejamos.

A abordagem do Gompa é uma abordagem comum no chamado campo progressista da sociedade. Independente de Ibsen, traz uma constatação que não está no primeiro plano da dramaturgia, tem que ser intuída subliminarmente, mas está lá: no momento não há projeto plausível de transformação social no horizonte. A pergunta que o grupo lança no fim identifica uma falta, um vazio de fato. Mas é um beco sem saída que foi naturalizado. Ou seja, foi tomado estrategicamente pelas elites não como circunstância, mas como o destino último da humanidade. Não há alternativa fora dos modos de liderança oferecidos pelo capital (ultraconservador ou da esquerda institucional), é o que está escrito nas cartilhas liberais. É o que o espetáculo aponta lateralmente, talvez sem querer apontar.

É algo que como sabemos tem sua divulgação anunciada, entre outras passagens, na política inglesa dos anos de 1980, especialmente na famosa fala da então primeira ministra Margareth Tatcher: “Não há alternativa”. Um decreto que tentava batizar, a fórceps, o que seriam os novos tempos, sobretudo nos países do capitalismo avançado: com as formas de “bem estar” social oferecidas pelo neoliberalismo não havia mais lugar para a discussão, por exemplo, sobre luta de classes, mundo do trabalho e exploração. Somos, por princípio, iguais na capacidade, mas é natural que só uma parte dos indivíduos – os que se tornam lideranças – ascendam socialmente, por um esforço de mérito que, enfim, justifica as desigualdades. As contradições e condições de produção entre países economicamente dominantes e países dependentes aumenta na mesma medida em que a reação pelo reconhecimento da injustiça é sombreada. O que não quer dizer que a desigualdade (ou, nos termos do espetáculo, as relações entre lideranças e liderados) deixou de existir. O desigual ficou apenas refém de uma solução que a “democracia de mercado” prometeu, nunca entregou e nunca entregará. Mas mesmo assim nós continuamos acreditando que há saída dentro deste sistema. O espetáculo também acredita, daí a possibilidade de existência da pergunta. A pergunta existe porque há fé em uma resposta que possa ser positiva.

A essa altura do argumento o leitor pode estar se perguntando: mas o que isso tudo tem a ver com um espetáculo que parece tão distante de toda essa sociologia, e que quer, de boa fé, apenas refletir sobre como a humanidade foi rebaixada a menos que a inteligência dos símios? O que isso tem a ver com o caos social, o embrutecimento, a desrazão ambiental?

Na perspectiva histórica, diremos que tem tudo a ver. O espetáculo como que aceita desconfiadamente o prometido. A desconfiança é o melhor que pode nos oferecer, é o seu ponto mais alto. Mas dali não avança. Dali salvo engano engrena em um discurso essencialista, que debita o fracasso geral a uma espécie de falha de caráter da humanidade.

Não há nada mais confortável para o capital que a universalização da culpa pelo mal estar da maioria. Se o mundo é o que é, culpados somos nós, no atacado. E onde todos são culpados, não há culpados. Note que as variações da palavra “culpa” são recorrentes aqui. Não é acidental. É uma expressão do imaginário religioso, cristão. Em Ibsen o messianismo aparece criticado. Mas a montagem do Gompa acaba por sublinhar uma percepção do tipo moral a respeito do desmanche do mundo (para usar uma expressão do filósofo Paulo Arantes). Não percebe que o desmonte tem lado e função, as faltas éticas do “humano” percebidas pelo grupo existem a favor de castas. O desarranjo tem fundamento não na traição da ética, que é apenas a sua justificativa ideológica, mas nas formas mesmo da economia política. Tudo aquilo que nos chega, por operações de ideologização, como problemas de índole, como questões ligadas quase que ontologicamente ao caráter humano, fazem parte da dinâmica diversionista do sistema. Bem, é um ponto de vista.

Quando o espetáculo usa como símbolo a imagem dos macacos é, pode-se intuir, para demarcar criticamente, por contraste, este desconforto com a nossa natureza “má”. Difícil de acompanhar.

No final da peça a montagem do grupo gaúcho parece cair ainda mais nesse enredo, a ponto de fazer aquela pergunta. Ela continua sendo importante, se vista pelo avesso. Mas só sobrevive diante da crença de que há escolhas a serem feitas e que estas estão a mão, basta querer. É algo que coincide com uma das bandeiras mais atraentes dos defensores da sociedade da mercadoria: a “liberdade de escolha”. O espetáculo sem dúvida embarca nessa, a de que há atitudes possíveis a serem tomadas sob o comando de quem não tem poder. Se a platéia do Teatro Apollo fosse feita de milionários seria bonito. Como não é, resta apenas o incômodo – de alguns poucos, com certeza.

O fato de o espetáculo ser teatralmente bem acabado, paradoxalmente piora muito as coisas, ao menos sob o ponto de vista defendido neste texto aqui. Porque, no caso, quanto melhor a estética, pior será a política. Por bom teatro que seja, para alguém um pouco mais politizado o espetáculo pode levar a um raciocínio daqueles que mobilizariam protestos em cena aberta. É preciso dizer que na apresentação do Festival Recife do teatro nacional isto não aconteceu. Ao contrário, o trabalho do Coletivo Gompa foi bem recebido, terminou com muitos aplausos. O que, por sua vez, também dá o que pensar.

INSTINTO

No Festival Recife do Teatro Nacional

Concepção: Camila Bauer e Liane Venturella

Direção: Camila Bauer

Elenco: Alexsander Vidaleti, Fabiane Severo, Liane Venturella e Nelson Diniz

Sonografia e operação de som: Álvaro RosaCosta

Intervenção sonora autoral: Paola Kirst

Dramaturgia: Giuliano Zanchi, a partir da obra Brand, de Henrik Ibsen, e da colaboração dramatúrgica do elenco

Direção coreográfica: Carlota Albuquerque

Cenografia e objetos: Elcio Rossini

Criação de vídeos: Elcio Rossini e Maurício Rossini

Iluminação e videografia: Ricardo Vivian

Figurinos: Daniel de Lion

Máscaras: Victor Lopes

Provocadores convidados: Alexsander Vidaleti, Elcio Rossini, Mailson Fantinel e Rafael Bricoli

Convidados para a música “Choro do Macaco”: Simone Rasslan (piano) e Beto Chedid (Violão e cavaquinho)

Participação em áudio feira (RO): Anderson Silva e Rinaldo Santos

Arte gráfica: Jéssica Barbosa

Fotografia de cena: Vilmar Carvalho

Divulgação: Léo Sant’Ana

Redes sociais: Pedro Bertoldi

Produção geral: Projeto Gompa

Financiamento: Ibsen Scope

Agradecimento especial: Hilde Guri Hohlin, Korina Vasileiadou, Letícia Vieira, Sala Terpsi e Cia IncomodeTe.