– Crítica a partir do espetáculo Cárcere ou porque as mulheres viram búfalos, da Companhia de Teatro Heliópolis.

– Por Kil Abreu e Rodrigo Alves do Nascimento –

Em uma cidade como São Paulo, mesmo diante de uma produção teatral de volume extraordinário, não é tão fácil assistir a um espetáculo que conjugue perspectivas histórico-sociais a soluções artísticas de modo tão justo e tão acertado. Cárcere ou porque as mulheres viram búfalos, criado pela Cia. de teatro Heliópolis, é desses. Como disse Peter Brook a respeito da aproximação do teatro com a vida e da sua necessária autonomia de linguagem, “o teatro é a vida, só que mais concentrada”. Para começar, pois, por uma percepção estrutural, pode-se dizer que a síntese encontrada pela Companhia é brilhante ao alinhar em cerca de duas horas de cena uma sociologia poética do país, posta em performance. O assunto tomado como eixo é o encarceramento em massa no Brasil, narrado sob o ponto de vista das mulheres do andar de baixo que têm seus filhos, maridos e parentes presos. Daí derivam todas as questões que a narrativa traz e que friccionam às vezes direta, às vezes indiretamente, as violências que estão na pauta dos enfrentamentos sociais.

O engenho na dramaturgia de Dione Carlos, criada junto ao grupo, está em fazer fluir diante desse panorama de urgências o trânsito entre o discurso direto, documental, e a representação da vida cotidiana com seus fundos impasses. São passagens que vão do bolo de aniversário violado do filho à cervejinha solitária do almoço, tomadas não apenas como conflito íntimo, mas também como sinalizações de um quadro político e existencial ampliado. A dramaturgia desenha um complexo arranjo em que a trama íntima se revela na mesma medida em que ilumina o desajuste geral da sociabilidade.

As irmãs gêmeas Maria dos Prazeres (Dalma Régia) e Maria das Dores (Jucimara Canteiro), fazem parte de uma linhagem na qual o pai de ambas, o marido de uma e o filho da outra são homens encarcerados. A peça é, então, uma história aberta com chave de dois dentes – a um só tempo é épica e íntima. O retrato dessa família e adjacências dá conta tanto dos dramas pessoais quanto de seu entorno. E alcança um mural intuído, de muitos milhares de rostos, formado majoritariamente por pessoas pretas e empobrecidas que vivem em um dos Estados nacionais que mais encarceram no mundo.

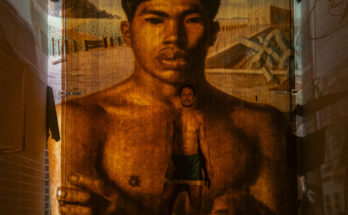

Cárcere ou porque as mulheres viram búfalos. Foto: Rick Barneschi.

Esta escolha de enfoque é relevante entre outras coisas porque coloca em primeiro plano a dinâmica de vida de mulheres vistas apenas como as que ficaram para trás. Ao invés da domesticação de suas subjetividades em imagens de dor, sofrimento e espera – dimensão de algum modo também inescapável – a dramaturgia prefere a trama complexa de um cotidiano feito de resistência e autocuidado, de afeto e organização. Ao conjugar as histórias pessoais à tragédia da desigualdade social, não o faz a partir de um determinismo histórico aprisionador, e sim colocando em primeiro plano a recusa vigorosa do injusto, pontuando as zonas de respiro e combate. São atitudes que vão da celebração do pagode de Péricles à representação de Iansã, que no mito se transforma em búfala para proteger os filhos. Sobre isso, a imagem recorrente de Iansã na peça, corporificada em diferentes gerações de mulheres, é como aponta o historiador Allan da Rosa: o olhar preto não tem interesse em aniquilar tradições, porque para as pessoas negras elas sempre foram estruturantes da vida. O complemento a esta ideia-ato se dá em outra imagem – a de mulheres com facões em punho. É quando se faz o caminho de volta, da metafísica à física do mundo ordinário e às demandas de futuro.

Encenação

A encenação de Miguel Rocha empenha-se por harmonizar simbolicamente as vidas em tudo tumultuadas e sequestradas. Mas não o faz a partir da lógica do apaziguamento. A geometria bem desenhada do plano cênico – com seus deslocamentos bem marcados, com a luz bem recortada, com as coreografias que estilizam poeticamente as situações – não quer esterilizar os conflitos através da estética. Quer demarcar neles o melhor contorno possível. O argumento fica assim bem sustentado tanto do ponto de vista das questões de fundo do espetáculo quanto aos seus esteios de linguagem.

É uma encenação racionalista sem perder de vista que as linhas retas da razão podem vir juntas com um olhar de terna sinuosidade sobre o humano, sobre os seus e as suas ali retratados. É um trabalho admirável nesses exercícios de precisão e sentimento, em que o diretor faz reverberar elementos formais nem sempre fáceis de conjugar, como, por exemplo, o registro naturalista das interpretações com um plano que tende ao simbólico. Para isso contou com a colaboração de parceiros e parceiras que têm participações importantes no projeto e que seguem essa orientação nas suas criações, digamos, não literais, abertas.

Os figurinos de Samara Costa tendem ao uniforme – que abre tantas leituras – e assim os vestidos que vestem as iansãs se impõem em outro plano, por contraste. Eliseu Weide criou uma cenografia econômica, mas feita de elementos também muito significativos: gaiolas no espaço cinza, emoldurados pelas paredes vermelho-sangue da Casa de Teatro Maria José de Carvalho trazem à vista outro paralelismo dramático por si. O mesmo vale para Erika Moura, que cria um desenho de movimentos a partir do qual o corpo sintetiza tanto processos históricos de embrutecimento quanto a pulsão subjetiva de libertação. E assim ajuda a abrir as janelas da montagem. Entre as participações decisivas estão também todo o trabalho na área vocal (provocação vocal de Luciano Mendes de Jesus) e musical do espetáculo. A direção musical de Roberto Navarro configura importante base expressiva. Vai da preparação das vozes às composições e presença ao vivo de musicistas e trilha. Percussão e melodia caminham não só criando uma camada a mais na dramaturgia como também estabelecendo a pulsação e andamento próprios da montagem. Uma batida que cativa os espectadores para um mergulho integral. A música nos convoca por uma via poderosa. Nos termos em que dizia Adorno, são elementos formais que nos chegam sem que ocupem o tempo inteiro o primeiro plano em nossa percepção, mas sem os quais o corpo da obra de arte – e no caso, o nosso próprio- caminharia como se lhe faltasse uma das pernas.

A alternância do elenco entre a voz coral e a representação de personagens individualizadas dá conta de um duplo movimento: primeiro, quando insiste no desenho redondo das existências singulares, afirma os sujeitos e seus dilemas em um país que teima em homogeneizar a representação da subjetividade das camadas sociais inferiorizadas. Em um segundo lance a intervenção do coro nos lembra que esses sujeitos e suas dores íntimas seguem em direção à discussão sobre as vozes sociais e a democracia. Porque o coletivo de corpos, daquela forma organizada é, como na tragédia antiga, o emblema da democracia. Nesse sentido o espetáculo não deixa de ser, por contraste, dadas as circunstâncias históricas locais, uma utopia em um dos sentidos mais fundos da palavra – aquele em que a fala vem do povo e a ele retorna. A ilha de lugar nenhum pensada como falta presente mas também como invenção de horizonte. Nos dois casos o elenco se apresenta em gesto construído na direção dessa performatividade política. Atores e atrizes trazem consigo uma história que antecede a cena, e que a qualifica vivamente não apenas porque certamente a Companhia “representa a si”, mas porque enxerga que esta representação é na verdade um “além de si”, é um salve geral. O grupo amalgama assim um elo sempre tão buscado pela gente de teatro nos últimos anos: o encontro justo entre representação e representatividade.

Foto: Rick Barneschi.

Trata-se antes de tudo de um espetáculo de trupe, em que a expressão seria fragilizada sem a colaboração coletiva, que aparece muito fortalecida . E no entanto, sendo um trabalho centrado nas mulheres, não há como não se entusiasmar com a presença vibrante e iluminada de Jucimara Canteiro e Dalma Régia. Jucimara pela excepcional composição naturalista da mãe que tem o filho preso injustamente. Dalma pela energia formidável entre o desenho naturalista e a estilização gestual e vocal da irmã manicure que dá o grito próprio de liberdade, ela também encarcerada do lado de fora da prisão. Ambas se apropriam da tragédia íntima em direção a um retrato quase mítico de suas personagens. São atrizes que emprestam seus corpos e vocações com a maior inteireza às bonitas, exigentes tarefas lançadas pela dramaturgia.

Cárcere ou porque as mulheres viram búfalos é um espetáculo que nos traz a seu modo o reiterado lembrete sobre o fracasso do projeto moderno, de elegia do sujeito e da razão justa que chama pela liberdade. Se no plano geral o sentimento de derrota quanto à “modernização da vida” já se instalara mundo afora desde o Séc. XIX, entre nós ele já era uma informação de origem. A modernidade brasileira é fraturada em todas as juntas desde o princípio. O malogro e o desencanto não são consequências do processo histórico. Ao contrário, o antecedem, são condições primeiras, fundantes. A sobrevivência da escravidão e hoje – ainda – do pensamento escravocrata é sem dúvida o maior dos indícios quanto a isso. Seja com os capitães do mato na ordem escravista, seja com os policiais e as prisões na ordem dos “homens livres”, há mais elos de continuidade do que de ruptura. Daí as tentativas sempre urgentes de compensação, para que o caldo não entorne e a ordem social basicamente fundada na injustiça possa ser administrada. Uma boa parte da nossa melhor sociologia, de Sérgio Buarque de Holanda a Sueli Carneiro, teve que dar conta desta questão central e de mostrar as formas como ela vem sendo negociada até hoje. Nesse lastro, o trabalho da Cia. de Teatro Heliópolis reposiciona, na voz das mulheres negras, a documentação da tragédia. Uma vez mais dá o grito e projeta o chamado pelo justo, nas malhas do teatro. É um espetáculo que refaz nas suas questões de fundo uma fala desejante que sintetiza um bocado das tantas lutas por justiça e igualdade – na área imediatamente social, no sentido atual das diferenças de classe e também no recorte específico das questões de gênero e raça. Por tudo isso, pela justeza da síntese, é obra das mais bonitas e importantes geradas no teatro de São Paulo nos últimos anos.

Não é lateral afirmar que a afinação rigorosa do plano estético que o espetáculo apresenta é muito favorecida pela oportunidade de uma política pública arrancada do Estado pelos artistas, através do Programa de Fomento ao teatro para a cidade de São Paulo, que favorece o trabalho dos grupos. Sem as condições que um edital como este oferece, para a pesquisa e criação cênica coletiva, sem a possibilidade de enraizamento comunitário na gestação e compartilhamento do resultado artístico que a Lei oportuniza, essa aventura artística não existiria com essa qualidade. Em um momento no qual vivemos seguidas ameaças de sequestro da Lei, é preciso ficarmos atentos e atentas.

Ficha técnica :

Encenação: Miguel Rocha.

Assistência de direção: Davi Guimarães.

Texto: Dione Carlos.

Elenco: Antônio Valdevino, Dalma Régia, Danyel Freitas, Davi Guimarães, Isabelle Rocha, Jefferson Matias, Jucimara Canteiro, Priscila Modesto e Walmir Bess.

Direção musical: Renato Navarro.

Assistência de direção musical: César Martini.

Musicistas: Alisson Amador (percussão), Amanda Abá (violoncelo), Denise Oliveira (violino) e Jennifer Cardoso (viola).

Cenografia: Eliseu Weide. Iluminação: Miguel Rocha e Toninho Rodrigues.

Figurino: Samara Costa.

Assistência de figurino: Clara Njambela.

Costureira: Yaisa Bispo.

Operação de som: Jéssica Melo.

Operação de luz: Viviane Santos.

Cenotecnia: Leandro Henrique. Provocação vocal, arranjos e composição da música do ‘manifesto das mulheres’: Bel Borges.

Provocação vocal, orientação em atuação-musicalidade e arranjos – percussão ‘chamado de Iansã’ e poema ‘Quero ser tambor’: Luciano Mendes de Jesus.

Estudo da prática corporal e direção de movimento: Érika Moura.

Provocação teórico-cênica: Maria Fernanda Vomero.

Provocações: Bernadeth Alves.

Comentadores: Bruno Paes Manso e Salloma Salomão.

Provocação de performatividade: Carminda Mendes André.

Mesas de debates: Juliana Borges, Preta Ferreira, Roberto da Silva e Salloma Salomão.

Orientação de dança afro: Janete Santiago.

Designer gráfica: Camila Teixeira.

Fotos: Weslei Barba.

Assessoria de imprensa: Eliane Verbena.

Direção de produção: Dalma Régia.

Produção executiva: Davi Guimarães, Miguel Rocha e Leidi Araújo.

Idealização e produção: Companhia de Teatro Heliópolis.

Serviço:

Teatro Cacilda Becker. 03 e 04 de dezembro/2022

Rua Tito, 295 – Lapa. Tel 3864 4513

Sábado às 17h e 21h. Domingo às 19h. 120 min. 12 anos. Gratuito.

Espetáculo CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos

Com: Companhia de Teatro Heliópolis

Temporada: Até 5 de junho de 2022. Sexta e Sábado às 20h, Domingo às 19h

Ingressos: Pague quanto puder (público em geral) e Grátis (estudantes e professores de escolas públicas).

Ingressos online: Sympla – https://www.sympla.com.br/produtor/companhiadeteatroheliopolis

Duração: 1h45 min.

Classificação: 14 anos.

Local: Casa de Teatro Maria José de Carvalho – Rua Silva Bueno, 1533, Ipiranga. São Paulo/SP