Por Kil Abreu

As apreciações críticas, jornalísticas e espontâneas em torno de Mãos trêmulas têm trazido como argumento certa visão recorrente, compassiva, a respeito da velhice. É curioso porque são percepções salvo engano na contramão do que o espetáculo quer demarcar. Ao ouvir e ler amigos e amigas que viram o espetáculo a impressão que temos é de que para a maioria a velhice tem uma natureza homogênea. No caso da montagem (diz-se), apoiada na representação de um aspecto que o texto de fato salienta: o desamparo social.

A questão é que o “social” que qualifica o desamparo aparece nas falas da plateia quase sempre como algo ligado a uma condição compartilhada, geral, a que as pessoas velhas estariam submetidas, indistintamente. O social tende a ser percebido como sentimento que nubla a parte mais funda da dramaturgia, justamente aquela em que se busca fugir da generalidade moral. Sim, são muitas as formas de abandono; por exemplo, as de ordem exclusivamente afetiva – comuns quando famílias ricas enviam seus pais e avós para asilos com bom atendimento médico e conforto material. Mas o espetáculo não trata apenas do encontro de um homem velho, uma mulher velha, abandonados. A cifra que por algum motivo parece escapar à percepção da maioria é que trata-se fundamentalmente de uma mulher e de um homem que foram mascados até o limite na boca dentada do capital e depois cuspidos à própria sorte, quando as mãos da costureira e do ajudante de cozinha já não servem à tarefa imperativa no mundo da mercadoria, a geração de valor.

São homem e mulher do povo, endividados, sem abrigo senão aquele que encontram na compreensão e afeição solidárias. Esta é a demanda dramática da peça. E então, por que muitos de nós somos levados a uma visão apenas compassiva da condição da velhice e não diretamente àquelas condições específicas, apontadas como essenciais pelo dramaturgo, pelo elenco e pela encenadora? Eles e elas nos dizem, no primeiro plano: são pessoas cujas histórias vêm do lugar de classe a que pertencem.

Se este argumento estiver em um caminho aceitável, há então uma coisa interessante a ser observada, a respeito do que se convencionou chamar “estética da recepção”. Se a encenação leva uma parte de nós ao estado da pura compaixão, o que está acontecendo? Vai aqui um palpite: acontece que a montagem, como tem sido comum na sociologia do teatro, é enquadrada em decisões de fruição que já estão parcialmente prontas em nós. E que exigem cumplicidade na obra. O horizonte de expectativas, como coisa reificada, está plantado, é veloz e ávido por arrancar da estética não uma experiência de fato, mas a confirmação de conclusões já assimiladas no juízo comum. Dá o que pensar.

Poética da cena

Além do interesse do tema e do exercício artístico pontual, é animador ver um dramaturgo trilhando caminhos que buscam colocar seu trabalho na perspectiva de uma obra, no sentido ampliado do termo: um projeto tomado a serviço de questões formais e políticas focadas, não fortuitas. O trabalho de Victor Nóvoa é destes (nesta montagem com acompanhamento de Salloma Salomão). As inquietações exploradas em Mãos trêmulas seguem o Norte que vem sendo traçado em colaboração com a A Digna Companhia. Não é difícil perceber que a preocupação com certos nichos da paisagem humana, seus confrontos e dilemas, é a pauta que segue. E nela, as angústias e alegrias que dimensionam a existência diante dos espaços negados, ocupados, ressemantizados, nas cidades. Na montagem atual a novidade é que as macrorrelações agora são repostas em perspectiva íntima. Mas os impasses da convivência desigual continuam lá.

Nóvoa encontrou a estratégia delicada de fazer da memória de um casal de velhos amigos, amantes (ou novos, profícua indeterminação), o mote para um novelo textual que lhe permitiu ligar as histórias pessoais e o arco histórico em uma síntese muito interessante. Especular, mas não didática. Nas sombras dos relatos ordinários das duas personagens respingam lembranças sobre ditaduras, relações de produção no teatro, assim como fantasias de justa revanche. Homenagens a outros e outras artistas que se afirmaram no país do racismo renitente também estão lá. Fortalecimentos, irmandades, parentescos. Não são saudosismos. Ruth de Souza, Lizette Negreiros, recuperadas em bom lugar, voltam possíveis, inteiras, porque a imaginação política chama pela justiça. Era uma possibilidade que o teatro poderia acender, e assim o fez, bonitamente. Não só para lembrar os símbolos que interessam como também para colocá-los em movimento.

Todas estas saídas a certa altura nos levam a pensar que talvez seja assunto demais para um texto relativamente curto. Mas o traçado propositalmente aberto da forma o permite, e sossegamos em não exigir da cena todos os desdobramentos apontados. Em contraste com a situação representada, trata-se de uma peça com janelas abertas.

É sempre difícil falar de atores veteranos sem ser fisgado por algum tipo de demagogia complacente. Mas aqui não há entrada para isso. Nenhuma necessidade de forçar o verbo para coroar atuações que são de fato donas da peça. Não é preciso ter acompanhado o processo para perceber que o encontro da encenadora Yara de Novaes com o elenco deu certo. É um teatro “de representação”, sabemos, mas uma parte da qualidade dele está no trânsito livre entre a verossimilhança e um estado de presença do elenco que não a toma, felizmente, ao pé da letra. O que quer dizer, trocando em miúdos, que as composições das personagens não são carolas, enquadradas. Cleide Queiroz e Plínio Soares levam o verossímil àquele lugar que está acima do bom resultado “técnico”. A verossimilhança, no caso, por assim dizer, não se leva tanto a sério. Aqui e ali desconfia de si mesma e abre espaços para uma qualidade das presenças que é da ordem da profunda empatia entre os dois, e isso basta. Para nós, plateia, o encontro de ator e atriz evoca um amor fresco. O indício mais claro é a tranquilidade com que a dupla conduz as personagens, sem aprisiona-las em caracterizações muito demarcadas. A direção também intui nesse caminho o que a dramaturgia reivindica: a afirmação dos sujeitos não pode ter bordas rígidas. No mundo das vidas contingentes respirar deve ser um direito. Provavelmente por isso, apesar da circunstância barra pesada, nada soa autopiedoso ou autoindulgente.

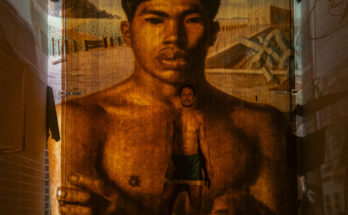

Nas soluções cenográficas, de luz e de figurino criadas por André Cortez, Marisa Bentivegna e Fábio Namatame estes deslizamentos são seguidos com autonomia, mas a serviço da montagem. Há lá um objeto inominável que incandesce no lado esquerdo da cena (o que é aquela forma, aquela matéria que arde com a luz? – podemos perguntar, provocados). A iluminação elege o onírico – como a nos dizer que aquela realidade, para ser enxergada, precisa ser suspensa uns palmos acima do naturalismo, do hábito. Também é significativo o figurino que faz as indumentárias de uma estrela rara virarem a pedra que abriga os dois, ao final. A pedra embaixo da qual os velhos operários agasalham-se, sob ameaça de despejo. A pedra é uma vitória, é permanência, não se forma do nada. A pedra é feita da solidariedade resistente entre elementos, tempos, testemunhos.

Se uma leitura dessa ordem for aceitável, podemos dizer que o espetáculo totaliza-se como uma síntese poética destas frentes da sociabilidade. Frentes onde há tragédia mas há também desobediência e contestação. Que o espetáculo seja este patchwork da vida, mostrada aos pulos, às idas e voltas, por vezes fantasmaticamente, por vezes materializada em um inequívoco ato de amor, não nos parece gratuito. A memória que insiste, que fantasia, reconstrói, denuncia, não é apenas retórica. É uma necessidade. E nos chama, apaixonada, para a urgência daquilo que pode nos unir, sobretudo os do andar de baixo. Daquilo que nos faz necessários uns aos outros, umas às outras quando pensamos em um mundo justo.

- Este texto integra o projeto arquipélago de fomento à crítica, com apoio da Corpo Rastreado.

Mãos trêmulas

Ficha técnica

Direção: Yara de Novaes.

Assistência de Direção: Ivy Souza.

Dramaturgia: Victor Nóvoa.

Colaboração Dramatúrgica: Salloma Salomão.

Elenco: Cleide Queiroz e Plínio Soares.

Preparação Corporal: Ana Vitória Bella.

Figurinos: Fábio Namatame.

Cenário: André Cortez.

Iluminação: Marisa Bentivegna.

Trilha Sonora: Raul Teixeira.

Direção Audiovisual: Julia Rufino.

Assessoria de imprensa: Adriana Balsanelli.

Registro fotográfico: Noelia Nájera.

Direção de Produção: Catarina Milani.

Assistência de Produção: Paula Praia.

Duração: 60 minutos.

Classificação: 16 anos

Temporada: de 13 de abril a 6 de maio. Quinta a Sábado, às 20 horas.

Sesc Pinheiros – Auditório – 3º andar- Rua Paes Leme, 195, Pinheiros