Por Rodrigo Nascimento e Kil Abreu

O ponto de partida para o espetáculo “James Baldwin – pode num negro ser otimista?” é a palavra exuberante do escritor estadounidense James Baldwin (1924-1987). Por meio de trechos de entrevistas feitas com ele no final do século XX, instalam-se em cena imagens de um passado perversamente atual.

Discursos estéticos não nascem do vento, estão sempre enraizados na sociabilidade, mesmo quando se recusam a retratá-la diretamente. Baldwin colocou-se no ponto alto deste impasse ao recusar em sua obra ficcional a mimetização direta do sofrimento. Ao mesmo tempo, está lá, inteira, a influência da sua biografia – de criança pobre, de menino e homem negro e gay, em um país racista, homofóbico e classista.

Tal como nos EUA que mascaravam sob a bandeira da liberdade a chaga da segregação de cor, o Brasil também é terra de violências organizadas sob o mito da democracia racial. Não à toa, no espetáculo uma legenda brilha do início ao fim, como placa pendurada na parede da sala: “A cada 15 minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil.” Após lê-la somos levados a pensar sobre quantas pessoas negras morrerão país afora enquanto estamos ali, reunidos. O real, como presente e como presença, atravessa a cena e nos mira, deixando evidente que qualquer lance celebrativo ou qualquer observação tranquila do espectador é, ali, impossível. Vemos e somos vistos. A partir daí, tudo muda.

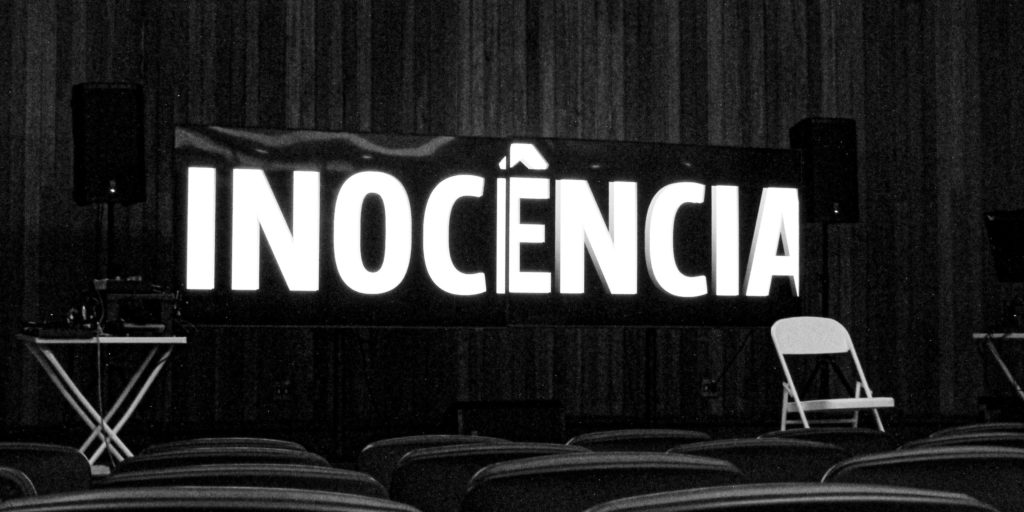

A convocação para nos colocarmos como parte do problema constitui a medula formal do espetáculo. O público dá depoimentos, é convidado para um quiz, é estimulado a pensar como seria no futuro um imaginado museu da branquitude. A provocação é irônica mas nos chega sem alarde, como boa parte do espetáculo, quando o contraste entre a anatomia dos processos de violentação e a forma de anunciá-los cenicamente gera em nós grande estranhamento. Aos poucos, pessoas brancas na plateia são provocadas a também se perceberem como sujeitos racializados. No andamento das cenas, feito nessas bases, a convivência entre atores e público ganha alta voltagem política, no sentido daquilo que a política pode oferecer de melhor: a possibilidade de forjarmos saídas a partir da experimentação coletiva. Não se trata de constrangimento da plateia branca mas de indicar que a resistência ou a indiferença inocente podem se revelar parte do processo de omissão. Como diz a legenda que abre a primeira parte do espetáculo, “É a inocência que constitui o crime”.

Tempo fraturado

Diante desse quadro de questões e soluções teatrais, podemos pensar que o Brasil cordial supõe um passado celebrativo, um presente comum e um futuro de otimismo. Mas pode um negro ser otimista? O que o pensamento de Baldwin nos empresta não é uma resposta esperançosa ou pacificadora. O que nos empresta é a possibilidade do enfrentamento que coloca a “dúvida” em circunstância. Como respondê-la sem investigar o tempo brasileiro, que é, antes de tudo, um tempo da fratura? Para que a dialética seja viva, o espetáculo nos mostra pacientemente os vincos fundos da sociabilidade partida. São golpes a machadadas em cena: o giz branco que contorna o corpo negro abatido no chão; o black face que até ontem ilustrava os programas infantis da TV; o corpo negro nu, objetificado no meio do palco. São imagens que produzem uma dura presença, mas são também emblemas de como o Brasil sempre funcionou como um laboratório do terror. A experimentação do horror continua viva no contrato social, no mundo do trabalho e no desenho dos relacionamentos. Daí a dolorosa pergunta feita pelo ator Fernando Vitor, que olha para uma pessoa branca na plateia: “Como foi a última vez que você se apaixonou por uma pessoa negra?”. Seria possível essa pergunta se o nosso tempo não fosse o da fratura racista?

Subliminarmente os atores nos dizem: o racismo é uma tecnologia perversa, que se reinventa e contorna os afetos. O presente da cena, mais do que evento, se mostra parte orgânica de um tempo maior, feito de um passado que não passa.

Esse diagnóstico-enfrentamento é viabilizado pelas atuações firmes de Fernando Vitor e Izabel Lima. Eles não encarnam personagens e são atravessados pela própria experiência. Os materiais pessoais, os relatos e confissões tão comuns à cena contemporânea alcançam o palco não na forma de uma inscrição egoica, mas como operadores de reflexão coletiva. Limpam a atuação de sentimentalismo e provocam: “O sentimentalista é aquele que nunca recua diante da cena de horror, porque precisa dela para chorar.”

Sobre este aspecto, o sentimentalismo diante de materiais que levam à leitura emotiva, um procedimento de uso recorrente nas encenações de José Fernando Peixoto de Azevedo é a câmera em cena. Na forma como é utilizada, a câmera é instrumento de muita valia. A projeção das imagens em tela – e sobre elas as variadas reescrituras videográficas – desconcerta a recepção meramente emotiva e resgata o espetáculo do registro melodramático. As projeções retomam o que se diz em palavra e gestos, suspendem e comentam a narrativa, redimensionam o espaço, amalgamam ou separam os tempos. Lançam, enfim, a visada crítica tanto quanto inventam imaginários alternativos a ela. A presença do operador negro manipulando o equipamento é algo que fala por si.

Imagens da morte e histórias de amor

A aridez do problema e a constatação da violência não enquadram o trabalho ao fetiche da branquitude, que tende a reduzir a experiência subjetiva de pessoas negras a imagens de morte. A atuação de ambos, mesclada aos depoimentos de Baldwin, é feita sobretudo de delicadeza. Fernando e Izabel recordam como se conheceram, convidam a plateia para uma dança e, ao final, em uma das cenas mais belas do espetáculo, Fernando convida um espectador a imaginar com ele um romance em cena. Ali, no encontro dos corpos, experimentam o teatro imaginando a vida.

Em outro momento, quando o público é convidado a ler a carta que Baldwin enviou para seu sobrinho James, somos interpelados pelas palavras duras e sensíveis do escritor, que exorta seu parente para que não sucumba ao projeto colonial da branquitude. Exorta-o para que não faça as pazes com o tédio, com as ilusões de integração racial ou com a ideia perversa de que negros são uma “estrela fixa”. Enfim, exorta-o para que não sucumba à mediocridade de uma vida que não vive. Nesse momento, o tempo de Baldwin – feito também dos projetos interrompidos, das vidas anônimas ceifadas, dos sonhos aniquilados – se mostrou um tempo aberto. Ali ele interpelava seu sobrinho, mas também nos interpelava: para que abandonemos as imagens aprisionadoras, para que movamos as fronteiras e inscrevamos uma nova ordem do tempo.

Assim como a montagem Voodoo Macbeth, de Orson Welles, feita em 1936 em Nova Iorque com um elenco todo negro abriu caminhos na imaginação de Baldwin, o espetáculo dirigido por José Fernando Peixoto de Azevedo retoma essa dialética: as contradições dolorosas estão aí, mas são espaço de disputa e nos provocam a encarar o futuro sem falso otimismo.

“O que acontece quando uma fronteira se move?”. Alguma possível resposta talvez comece ali. Como o gesto que imagina a história de amor que está, efetivamente, no final do espetáculo.

***

Este texto participa do projeto Arquipélago, de fomento à crítica, conduzido pela produtora Corpo Rastreado. Nele estão ainda as casas: Ruína Acesa, Guia OFF, Horizonte da Cena, Tudo menos uma crítica, Farofa Crítica e Satisfeita, Yolanda?

***

James Baldwin – Pode um Negro Ser Otimista? Esteve em cartaz na Sala Multiuso do Teatro Arthur Azevedo, em São Paulo. De 15 de setembro à 01 de outubro, às Quintas, Sextas, Sábados às 20h e Domingos às 18h

Duração: 140 minutos (com intervalo)

FICHA TÉCNICA

Dispositivo de cena e direção: José Fernando Peixoto de Azevedo

Elenco: Fernando Vitor e Izabel Lima

Direção Musical e Execução de Trilha: Felinto

Assistência de direção e câmera: Alex Brito

Câmera e edição de imagem: André Voulgaris

Colaboração de Pesquisa: Márcio Macedo

Preparação Corporal: Tarina Quelho

Preparação Vocal: Caue Ferreira

Desenho de Luz: Denilson Marques

Operação de Luz: Afonso Costa

Mediação Pedagógica: Ronaldo Vitor da Silva

Programador visual: André Voulgaris

Fotografia: Caio Oviedo

Assessoria de Imprensa: Canal Aberto

Produção: Corpo Rastreado

Idealização de projeto e realização: Fernando Vitor