Foto: Annelize Tozett

Por Kil Abreu

Édipo REC é um espetáculo comovente se visto como uma desmedida declaração de amor ao teatro. Os paralelos entre a tragédia antiga e a atualidade, feitos pelo grupo pernambucano Magiluth, são mais consistentes se vistos como um manifesto, em obra, a favor do teatro como lugar de reinvenção da vida, do que como apelo a um imaginado sentimento trágico universal a respeito da falibilidade humana. Neste comparativo estão as qualidades e também os limites da encenação.

O Magiluth é um grupo que certamente está entre os centrais do teatro brasileiro nas últimas décadas. Vinte anos depois de criada, a trupe recifense é reconhecida junto com os coletivos que frustraram definitivamente as expectativas de uma cena nordestina “tradicional”, ao negar ou ironizar a representação da “autenticidade” local. Enquadramento que, em termos modernos, pesou até mesmo sobre um autor do tamanho de Ariano Suassuna. É um teatro fresco, que torceu o pescoço do regionalismo strictu sensu quando este mostrava-se mais útil aos estereótipos de novela que ao retrato de uma paisagem humana em tudo mais complexa do que as que em geral aparecem nos roteiros do audiovisual.

Isso não representou abandono dos temas que estão enraizados no chão do lugar, várias vezes retomados pelo grupo de mãos dadas com alguns monumentos pernambucanos como Nelson Rodrigues (Viúva, porém honesta, 2012), Luiz Gonzaga (Luiz Lua Gonzaga, 2012), João Cabral de Melo Neto (Estudo no. 1 – Morte e vida, 2022), ou o belíssimo Miró – Estudo no. 2 (2023). Nenhum desses trabalhos tomou formas laudatórias. São, antes, experimentos que procuram retratar o imaginário regional agora friccionado aos meios velozes da sobrevivência na sociedade da informação.

Em outra frente, o grupo dedicou-se ao teste de mídias inusuais, em chave íntima, como nos experimentos que exploravam impasses existenciais durante o período da pandemia: Tudo que coube numa VHS, Todas as histórias possíveis (2020) e Virá (2021). Há ainda as montagens a partir da literatura estrangeira, como Dinamarca (a partir de Hamlet, 2017) ou o mais recente Apenas o fim do mundo (2023), drama familiar de Jean-luc Lagarce.

Vigor

Édipo REC tem o mesmo vigor destas montagens que notabilizaram o grupo. Compartilha com elas o trânsito livre entre gêneros e procedimentos cênicos, a interlocução sustentada entre palco e plateia e a vocação por fazer das fontes dramatúrgicas objetos especulares a partir dos quais o discurso se coloca com suas questões próprias.

A história de Sófocles, inspirada no mito grego, conta sobre reis, sobre a queda da autoridade, sobre a instabilidade dos lugares de poder e sobre condutas morais como condição para a discussão política. Marcado pelo destino, e sem o saber, um homem mata o pai e acaba casando-se com a mãe. Em meio à desgraça íntima do parricídio e do incesto está a sorte de Tebas, assolada por uma peste por causa de um assassino até então desconhecido. Por “meio” devemos imaginar não apenas o lugar intermediário e sim o centro mesmo de interesse do trágico. A queda do herói não é um acontecimento que repercute apenas no âmbito privado. Só interessa porque a ela está ligada o bem da cidade, da esfera pública. Aí está a visão de politicidade àquela altura da história grega.

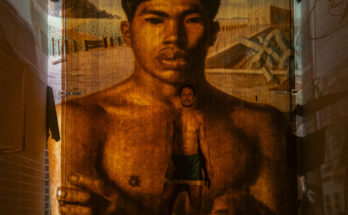

Foto: João Maria Silva Junior

Na versão do Magiluth a plateia faz as vezes do grande coro, e assim assimilada não poderia estar mais próxima da sociologia daquele teatro, pensado como instituição cívica feita para colocar em pauta as tensões da vida coletiva. Então faz sentido que Édipo, rei adorado pelo povo, ressurja como um DJ, uma autoridade das pistas que movimenta as massas ao som do tecnobrega. Os helenistas que lutem.

Na dramaturgia pensada por Giordano Castro a história não começa no momento da peste que assola a cidade, como no texto de Sófocles. Começa antes, na época da bonança. Os indícios sobre a culpa do herói começam ainda na fase de prosperidade, o que não é retratado senão memorialmente no texto original, embora seja parte do mito. Sófocles começa sua peça já no centro do conflito, enquanto o grupo pernambucano encena a sua preparação. De qualquer maneira, como teria dito Aristóteles, a passagem “da fortuna ao infortúnio” que sustenta o efeito trágico desenha-se inteira. Resta observar como o trajeto de uma condição a outra é refeito, agora nas ruas do Recife e sob a pandemia, uma remissão do presente à peste.

Tragédia e melodrama

Para pensar na encenação de Luiz Fernando Marques, o Lubi, é preciso raciocinar em termos de montagem. Ou, até melhor, de colagem. As liberdades diante do texto – a ampla reescritura, as inserções, trocas, omissões, rasuras e etc, feitas através da cena, parecem um exercício de recombinação da estrutura dramática. Mas não é ingênua. Junto com estas operações vêm as intervenções que tentam atualizar e ampliar a história em novos, múltiplos sentidos.

Entre as personagens, o corifeu, por exemplo, é reimaginado como figura queer (Erivaldo Oliveira, em ótima performance), hostess de porta de boate. Uma entidade que tem cabeça de Apolo mas alma e língua de Dionisios. Não-binaridades. A Jocasta interpretada por Nash Laila com elegância e força, ganha uma versão de protesto em falas que denunciam a objetificação e o lugar lateral da mulher naquele contexto. É uma Jocasta em nome de outras, como mostram as imagens projetadas nas telas. O adivinho Tirésias chega em leitura andrógina, na concepção meticulosa, divertida e de notável presença cênica de Pedro Wagner. O Édipo sob a pele de Giordano Castro aparece entre a empatia e a arrogância, como indicava Sófocles, mas ganha uma camada “pós-psicanalítica” em que se acentua a sua fragilidade. A tarefa de Lucas Torres é dar consistência ao personagem episódico que traz as más notícias. Aqui o mensageiro é um bêbado de boate. O arremate vem com o rapsodo (Bruno Parmera), uma segunda consciência, personagem corrente mas também onisciente da trama, que costura com câmera em mão e ideias na cabeça passado, presente e futuro.

O exemplo mais explícito da dialógica inflamada que vai se avolumando com as personagens é o desacordo entre Édipo e Creonte (Mário Sergio Cabral). No caminho que vai da tragédia à quase tragicomédia podemos dizer, grosso modo, que ali se cristaliza um encontro entre Sófocles e Nelson Rodrigues, agora com ênfase no estilo do segundo. Coincide com a parte final, mais concentrada que a primeira. É quando o grupo reafirma definitivamente que não está interessado em correr atrás da gravidade trágica. Em lugar da busca do “pathos” pela palavra, o que sobressai é a representação dos jogos de poder já na forma do melodrama farsesco, com dedo na cara, rogação de praga e ameaças de morte. A recusa em assumir a sublimidade dos diálogos, levando-o para o novelesco, dá o que pensar. Talvez seja uma escolha deliberada; talvez seja, àquela altura da encenação, uma necessidade do processo de criação. De todo modo, resulta em alguns dos melhores momentos do espetáculo. É como um fracasso essencial, assumido e posto para render teatralmente. É bom de ver porque parece estar mais próximo da vocação do grupo que da ilustração laudatória de um teatro morto.

Foto:João Maria Silva Junior

Fatalismo

Das citações que remetem ao cinema à história do fotógrafo que flagra um abutre esperando uma criança morrer, o ritmo da montagem parece nos dizer que seja no amor ou no horror, no mundo da mercadoria não se tem tempo para assimilar a tragédia. Aqui talvez esteja a deixa para o que diante desta percepção pode ser, contraditoriamente, uma rendição ao fatalismo. O problema é que na conjuntura em que estamos é difícil aceitar esta peça sem crítica ao seu pensamento residual, em nome de uma imaginada catarse dos traumas.

A prevalência do destino sobre o ato humano que a peça ilustra é inaceitável até como símbolo poético. Não dá. E não deve ser acalentada mesmo. O castigo e as lições de serenidade e equilíbrio em um mundo que pede revolta, que nos come as carnes vorazmente todos os dias, só serve aos ideais dos que estão socialmente seguros. Não é algo que se deva pedir ao povo. Mesmo os mais alienados na religião estão há tempos em outra sintonia. A fé empreendedora, a crença de resultados torna o chamado grego à ordem moral totalmente dispensável. O mundo dos injustiçados, dos sem deuses e sem heróis, que não são poucos, também.

A inspiração no trabalho do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini parece ter valorizado os elementos estéticos e narrativos, com menor atenção à abordagem altamente politizada que o diretor, comunista, propunha em Oedipus Rex (1967). O espetáculo também opera com o desvirtuamento da lógica temporal e com quebras radicais da narrativa entre as suas partes. E assim como no filme, coloca o povo em cena (boa parte do elenco do filme é de não atores). No entanto, essas escolhas levam Pasolini a um ponto de chegada distante do elogio às determinações do destino. O que de fato interessa são as ações concretas das personagens no mundo, postas em relações de mando e dominação. Sem trair a fábula de Sófocles, o diretor italiano fez uma engenharia para localizá-la no campo das lutas sociais, gerando uma obra claramente preocupada com o autoritarismo fascista. Não deixa escapar a discussão sobre classes, por exemplo. A tragédia, indica-se, é fruto da arrogância da aristocracia e mostra a maneira como na máquina autoritária o povo é levado a suportar o controle social por acreditar que melhorias momentâneas podem ser permanentes.

Pode-se argumentar, com razão, que o projeto do Magiluth tem inspirações mas também tem autonomia. De fato, há entradas de outra ordem. Há posições claras quanto a questões de gênero, sexualidade, e há sobretudo a crítica a um mundo hiperinformado em que a tragédia humana repercute pelo tempo de um post em rede social. Mas mesmo nesse aspecto, a grande quantidade de referências, facilitada pelos recursos do cinema e do vídeo, tende a esvair-se na mesma velocidade com que aparece em cena. A crítica parece repor a dinâmica de esvaziamento que é criticada.

Foto: João Maria Silva Junior

Teatralidade

Há, por outro lado, a compensação de um teatro acontecendo em alta voltagem. Isso talvez nos diga que o melhor neste trabalho não está na discussão moral, que tende ao conservadorismo. O mais interessante são os modos de reclamar e demarcar territórios para o teatro. Uma aventura que começa na exploração da arena pensada por Lina Bo Bardi para o Sesc Pompeia.

As trocas entre palco e plateia são comuns já há muito tempo. Mas naquele contexto próprio, em que elenco e audiência partilham senão da mesma condição estética, ao menos do mesmo espaço indistinto, há uma mágica. Naquela disposição em que todos se veem (aí, a Democracia) acontece uma espécie de alcance total da arte do teatro. Poucas vezes se viu no Pompeia encaixe tão justo entre a proposição artística e a vocação política do lugar.

Esta talvez seja a melhor reverência que o grupo pode fazer a Sófocles. Mais que suas ideias sobre poder e relações sociais, que já contam com quase dois mil e quinhentos anos; mais que a própria pedagogia “coercitiva” da tragédia, como apontou Augusto Boal; a melhor reverência possível é fazer do palco um lugar de invenção. Não é preciso que o público saiba disso, a coisa se impõe sozinha, mas, além de gênio dramático Sófocles foi um reformador do palco. Introduziu cenários, pensou a mecânica, alargou o número de personagens, distinguiu o coro em função própria. Ou seja, ampliou o vocabulário e os meios. Quando o grupo pernambucano lança-se com a inquietação exploratória que vemos, é também sobre isso que está falando.

Nesse caminho, o da própria experimentação estética, o espetáculo pode ser apreciado como uma “tragédia comemorativa” pelos vinte anos de trabalho. Uma tragédia em trajes de balada.

Se estes argumentos ficarem de pé, não é difícil concluir que a finalidade de Edipo REC é, mais que montar uma tragédia, celebrar aquilo que pode o teatro. O mais importante é que depois de duas décadas continuem trabalhando como operários da cena que até aqui têm recusado o conforto, têm se colocado nos lugares de risco da experiência em um projeto artístico sempre sedento por descobrir como o teatro pode cuidar da sua dimensão propriamente pública. As formas abertas recorrentes no trabalho do grupo são, como acontece aqui, o testemunho dessa bonita procura. Em um momento de pasteurização e produtificação evidente da arte o Magiluth faz uma festa popular original e de alto nível, que enche de entusiasmo os espectadores que também amam o teatro.

Foto: João Maria Silva Junior

*CENA ABERTA faz parte do projeto Arquipélago de fomento à crítica, apoiado pela produtora Corpo Rastreado, junto às seguintes casas : Ruína Acesa, Guia OFF, Farofa Crítica, Horizonte da Cena, Agora Crítica, Tudo menos uma crítica e Satisfeita, Yolanda?

Édipo REC foi apresentado no teatro do Sesc Pompéia, em São Paulo, em temporada de 27 de Setembro a 26 de Outubro

FICHA TÉCNICA

Criação: Grupo Magiluth, Nash Laila e Luiz Fernando Marques

Direção: Luiz Fernando Marques

Dramaturgia: Giordano Castro

Elenco: Bruno Parmera, Erivaldo Oliveira, Giordano Castro, Lucas Torres, Mário Sergio Cabral, Nash Laila e Pedro Wagner

Design de Luz: Jathyles Miranda

Design Gráfico: Mochila Produções

Figurino: Chris Garrido

Trilha sonora: Grupo Magiluth, Nash Laila e Luiz Fernando Marques

Cenografia e montagem de vídeo: Luiz Fernando Marques

Cenotécnico: Renato Simões

Vídeo Mapping e Operação: Clara Caramez

Captação de imagens: Bruno Parmera, Pedro Escobar e Vitor Pessoa

Equipe de Produção de vídeos: Diana Cardona Guillén, Leonardo Lopes, Maria Pepe e Vitor Pessoa

Produção: Grupo Magiluth e Corpo Rastreado