Por Kil Abreu

Solo de Marajó, com o ator Claudio Barros e direção de Alberto Silva Neto, pelo grupo Usina, de Belém, é uma novidade fora da curva quando se fala em teatros do Norte, no aspecto da circulação. De todas as regiões brasileiras, salvo engano o Norte ainda se mantém relativamente isolado dos festivais e encontros em que se pode acompanhar o panorama da cena nacional – o que é uma pena. Mas entende-se, tantas são as condições na contramão: a deficiência das políticas públicas locais e o chamado “custo amazônico” – uma conta em que se mostra o quanto é dispendioso cruzar o país vindo de cima para apresentações em outras praças. Mas o fato de não estar à vista das outras regiões não quer dizer que uma parte do melhor teatro brasileiro não esteja lá. Esta montagem é um exemplo do melhor.

O espetáculo, que segue já há alguns anos em cartaz, primeiro fez turnê por 10 cidades de cinco Estados. E em 2019 foi apresentado em 11 municípios paraenses, apoiado por um edital privado, o programa Rumos, do Instituto Itaú Cultural. Foi bom, colocou nas estradas (de terra e de água) uma cena que tem originalidade, não se confunde com outras. O projeto do Usina apresenta um escopo de temas e soluções estéticas que retira o imaginário amazônico do estereótipo, reconquistando para o palco, além da representação da paisagem física, os dramas da paisagem humana. Foi assim também no ótimo experimento Parésqui, exercício de mímesis corpórea inspirado na observação sobre a vida dos moradores da Ilha do Combu (pronuncia-se Combú), próxima a Belém.

Em Solo de Marajó o grupo traz ao palco não exatamente uma síntese, mas uma versão do romance Marajó (1947), de Dalcídio Jurandir, escritor grande, menos conhecido do que deveria, mas autor da maior importância no quadro do modernismo brasileiro. Segunda obra no Ciclo do Extremo Norte, ali também está parte do que o poeta Paulo Nunes chamou de “aquonarrativas”, que dão conta da vida ribeirinha sob uma configuração sóciopolítica que ainda hoje, pode-se dizer, em termos de justiça social, avança no ritmo lento da vazante dos rios.

Marajó ambienta-se nas primeiras décadas do Século XX, mas remonta a estruturas e relações de poder características do período colonial. A defasagem histórica, no sentido do bem-estar daquelas populações, é um dos centros de denúncia de quase toda a obra de Dalcídio. O autor teve interesse em ocupar a literatura com a sina dos espoliados, dos caboclos e caboclas que arrancaram e continuam arrancando a vida a fórceps, às margens dos rios ou nas periferias da cidade grande.

A dramaturgia do espetáculo não pretende alcançar todos os núcleos narrativos do romance. É boa notícia – o teatro é arte mais sintética. Mas, voluntariamente ou não, acaba se inspirando no plano livre dalcidiano, que mescla o andamento dos fatos na vida ordinária dos personagens à reflexão íntima. A narrativa cênica inventa assim um jogo que beneficia muito a teatralidade, alternando a expressão dos sentimentos e atitudes – o ardil dos poderosos, o conformismo ou a contestação dos oprimidos – ao andar da história. Esta existe antes de tudo para contar sobre a violência da exploração dos coronéis donos das terras e das águas e sobre o povo que se vende junto com o que tem e o que não tem, em um sistema parelho à escravidão, naquele momento de crise do negócio da borracha em que além da terrível cultura política ainda há a mão de obra que não encontra trabalho.

É neste neste contexto que a montagem se movimenta, flagrando as linhas de força mais gerais do romance. Não quer esmiuçar a função e a trajetória de cada personagem – os latifundiários, a capangagem também explorada, o filho herdeiro rebelde, os donos de comércio, os caboclos, as mulheres do povo e suas proles. Prefere, para a caracterização, apostar na força dos lances mais episódicos. Ainda assim há um recorte mais evidente: o drama das mulheres do andar de baixo. Elas estão quase sempre em posição de dupla violência – do sistema que a todos espolia e da própria condição de gênero. Agredidas fisicamente, sexualmente, vendidas ainda quando crianças. Guita, Ritinha, Orminda, a negra Filismina, Alaíde, ganham contornos enternecedores, mas que inspiram revolta.

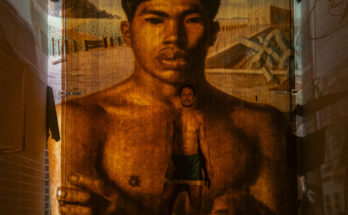

Vidas precárias, rigor cênico

O contraste mais interessante da montagem mostra-se quando se encontra a forma para contar esta história sobre vidas precarizadas. É uma forma amparada nos suportes de um teatro rigoroso, sofisticado. Pode-se dizer então, sem esforço, que as diversas manifestações da miséria que estão no relato ganham um tratamento artístico que lhes recupera a dignidade. E isto tem muito a ver com a atuação extraordinária de Claudio Barros. Para este crítico, que é de Belém, acompanhar um desempenho dessa qualidade, de um ator dos nossos, que se apresenta envelhecendo no domínio pleno do seu ofício, em uma terra na qual a profissão também é arrancada com as mãos, é um prazer. E uma espécie de vitória.

O diretor Alberto Silva Neto sabe disso. Sua mis ens scène é quase totalmente concentrada nos recursos de voz e corporeidade do intérprete. As muitas personagens são compostas através do desmonte da orientação naturalista. O que indica perspicácia do olhar do diretor ao não cair na armadilha do primeiro chamado que o romance faz. Por outro lado, a cena parcialmente estilizada não significa abandono do humanismo, pelo contrário. Todo o engenhoso arranjo que conjuga em ritmos estudados a gestualidade corporal bem cortada às invenções vocais serve como meio para nos fazer ver sínteses complexas, possíveis, das figuras representadas. O naturalismo da interpretação aparece reenquadrado, mas não o estudo sobre a natureza das personagens.

A montagem gestual – quase uma dança na sua evolução no espaço – não resulta em acabamento frio, como se vê em parte de um teatro formalista que segue esta mesma linhagem. Claudio Barros nos mostra sempre grande empenho e cuidado na expressão das intensificações emocionais, dos estados de alma ou no desenho de vigília da pura razão. É um trabalho de ator informado, por um lado, pelo rigor construtivo da cena e, por outro, pelos deslizamentos para fora do mero esquema, de uma maneira que a narrativa segue límpida, legível, e ao mesmo tempo intensa, renovando o interesse do olhar a cada passagem.

Perto do final a dramaturgia do espetáculo fomenta em nós não só a compaixão diante da desgraça. Fomenta a política: Alaíde, que na versão do Usina aparece mais inquieta que no romance, volta à cidade de Ponta de Pedras para buscar Orminda, então destroçada, já na demência e à beira da morte. O texto diz: “Viu-lhe a cicatriz, quis beijar-lhe a testa”.

– “Vim te buscar para ir pra Belém. Tu te curas e nós vamos”.

É essa promessa de reverso da fortuna que talvez nos mobilize. Mesmo sabendo que o “ir para Belém” não é garantia de mudança das estruturas, a empatia pela dor da outra, ampliada na atitude de sair, indica quem sabe a contestação do ciclo, a decisão de romper o injusto. E é um gesto que pode ser encontrado também, subliminarmente, no projeto deste trabalho, e que o torna ainda mais especial. Algo que honra a obra de Dalcídio Jurandir e coloca as suas questões em um horizonte mais alentador, o que é o esperado cerca de setenta anos depois dessa escrita que não dá conta só do Marajó, a ilha, as ilhas. Dá conta ainda agora desse continente chamado Brasil. De alguma maneira é isto o que o espetáculo nos diz: há muito o que fazer. “Rema, meu mano, rema, meu mano, rema”[1].

Nota: Solo de Marajó foi assistido por Kil Abreu no contexto da Mostra Nilza Maria de Teatro, em formato de transmissão remota. A Mostra foi promovida pelo Governo do Estado do Pará e homenageia dois grandes artistas da cena de Belém: a saudosa Nilza Maria e um mestre de todes nós, o ator e diretor Claudio Barradas.

[1] Da canção “Indauê Tupã”, letra de Ruy Barata.

SOLO DE MARAJÓ

Atuação e figurino: Claudio Barros

Encenação e iluminação: Alberto Silva Neto

Dramaturgia: Alberto Silva Neto, Claudio Barros e Carlos Correia Santos

Fotos de divulgação: JM Conduru