Crítica ao espetáculo O Arquiteto e o Imperador da Assíria, com direção de Cesar Ribeiro.

Por Rodrigo Alves do Nascimento

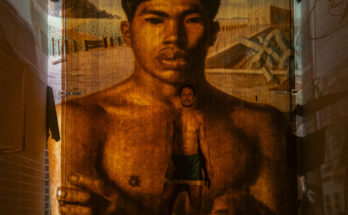

Foto: do João Maria Silva Júnior.

Um cenário distópico abre o espetáculo O Arquiteto e o Imperador da Assíria, dirigido por Cesar Ribeiro, em cartaz no Centro Cultural São Paulo. Ambiente aliás afinadíssimo com o de um país que quase liderou rankings mundiais de mortos pelos vírus. Por isso, a destruição que se impõe assim que as cortinas se abrem tem algo de nosso.

Mas a familiaridade – mais do que a estranheza – não se encerra aí. Nosso tempo é o das arbitrariedades e violências de Estado que se amontoam em ritmo vertiginoso nos jornais. Ganha ar de coisa cotidiana essa imensa bad trip, que se não é nova para a parcela da sociedade que sempre esteve de fora da festa, agora é um show assumido e defendido ao vivo na ONU.

Esse absurdo cotidiano, que aos poucos nos engolfa na melancolia e na distopia, é uma das feições – dentre as muitas – da dramaturgia de Fernando Arrabal, escrita em 1967. Na peça do espanhol interessam pouco o espaço, o tempo ou a intriga. Tudo parece mera convenção (como o é, aliás, em boa parte de sua dramaturgia). Ali, um homem vindo de um mundo dito “civilizado” sofre um acidente de avião e cai naquela ilha desconhecida habitada por um nativo. O civilizado (“Imperador”, interpretado por Hélio Cícero) se impõe como guardião do saber e dono dessa nação de um único súdito (o “Arquiteto”, interpretado por Eric Lenate). Em meio à devastação, o Imperador se revela o verdadeiro bárbaro, fantasia perversões, impõe jogos violentos, mas também não consegue se livrar das imagens traumáticas do passado e de seus fantasmas interiores. Já o Arquiteto quer aprender as lições e deslumbra-se com a pompa e o poder do Imperador, ao passo que domina magicamente os elementos da natureza e, em vantagem em relação a seu “superior”, não tem passado traumático a relembrar.

A combinação desses elementos é absurda, mas evoca imagens que nos são íntimas, pois a aculturação violenta dos povos originários, a destruição colonizadora, a barbárie disfarçada de ordem nas nossas ditaduras estão aí, a um só tempo absurdas e possíveis. Por outro lado, na peça, qualquer tentativa racional de capturar a causalidade dos acontecimentos logo fracassa. Interessa mesmo é a dinâmica vertiginosa entre personagens. No jogo de espelhamento entre os dois, um quer ser o outro: o poder é desejado por um, a inocência é desejada pelo outro; o mesmo opressor de agora logo se vê na posição do oprimido. Ao fim e ao cabo, é como se radicalizassem a dialética do senhor e do escravo, a qual se referia Hegel: o senhor que escraviza depende do escravo para continuar sendo senhor. Não à toa, a síntese no original de Arrabal é o Imperador que, após o julgamento em cena, pede para ser canibalizado pelo Arquiteto; este bebe seu cérebro e em uma virada alucinante – mas assustadoramente possível – percebe-se metamorfoseado no opressor.

Foto: do João Maria Silva Júnior.

Nesse “grau zero”, em que ambos instauram um presente absoluto de angústia e desamparo, em que a História assume a dimensão de uma eterna repetição, tudo é ambivalente. E Cesar Ribeiro absorve essa dimensão em uma direção que explora o erótico no que é sacro, o cômico no trágico, o que há de baixo naquilo que é retoricamente elevado – tudo traduzido na atuação virtuosística de Cícero e Lenate, atores em pleno vigor físico que potencializam a confusão de sensações e nos instalam de modo incômodo e vivo diante do absurdo.

Uma sintonia, portanto, com o que parece ser o projeto de Arrabal: tocar menos pela razão e mais pela perturbação dos sentidos. Projeto este que, capitaneado também Topor e Jodorowski nos anos 60, pautou o Teatro Pânico: queriam não a representação de uma ação ou ideia, mas a instalação em cena uma “maneira de ser” que, por meio da confusão, do terror e do acaso atacassem as ideias pré-concebidas do espectador.

Mas se nos anos 60 isso tinha algo de uma ressaca da racionalidade que levou às Guerras e ao Nazismo, o que nos provoca esse jogo desestabilizante agora? Há uma dimensão altamente sedutora em Arrabal – a da linguagem virtuosística, a do jogo teatral em que um personagem imediatamente se vê travestido em outro, a da mudança brusca de registro – a qual corre o risco de cair no puro efeito e transformar a crítica em retórica vazia. Afinal, a própria “ideologia múltipla” defendida pelo dramaturgo espanhol em um claro libelo contra os autoritarismos de Estado e as ideologias oficiais, muitas vezes flertou também com saídas de senso comum, pois a cantilena de que “todos no fundo querem apenas seu momento de poder” ou de que “o que resta é o puro egoísmo humano” reboa por trás desse jogo. Parece sobrar ao final apenas a relativização iconoclástica de todos os valores.

Instala-se a contradição: se a iconoclastia é fundamental para expor e demolir as ideologias autoritárias tomadas como verdade, por outro lado quando tudo se reduz ao jogo vazio do poder, vence a selvageria. Talvez por isso Cesar Ribeiro ensaie – acertadamente – um novo enquadramento. Em sua encenação o Arquiteto não se submete à saída dada por Arrabal: ao invés de receber de modo horrorizado o novo personagem que chega no acidente de avião ao final, o antigo oprimido agora resiste – parece não querer continuar o jogo… Seria então a quebra do ciclo em que a História se repete como busca pelo poder e violência gratuita?

Foto: do João Maria Silva Júnior.

A pergunta é de difícil resposta se confrontada com o conjunto da encenação, pois ainda que haja esse ajuste pontual, os elementos de cena parecem estar em diapasão distinto. Perdura certo fascínio pela dubiedade que, no limite, esvazia a força crítica dos ajustes de Cesar. Assim, o ponto alto do espetáculo parece ser também seu nó. A cenografia de J. C. Serroni, o desenho de luz de Aline Santini e a sonoplastia de Raul Teixeira, Mateus Capelo e do próprio Cesar são deslumbrantes. Reproduzem aquela sedutora atmosfera de fim de linha, na qual se veem apenas os restos de uma civilização outrora orgulhosa de seus triunfos, mas que agora convive com seu pior avesso. O som é o do hard core que atravessa a cena como se nos cortasse, as paletas são contrastantes e impactantes, as roupas são a um só tempo vanguardistas e elisabetanas – traços produtivamente incômodos de uma temporalidade difusa, que parece também nos dizer: “o nosso futuro será um imenso e violento passado”.

É como se houvesse certo deslumbramento pela destruição – o mesmo que reúne no espetáculo uma míriade de referências ao HQ, a MadMax e aos filmes de aliens, sem que a combinação seja de todo produtiva no conjunto. O gesto quase exibicionista muitas vezes suplanta o próprio jogo entre os atores, que ficam reduzidos apenas à virtuose individual – o que sem dúvida torna muitas passagens confusas e em muitos momentos dá a sensação de que todo o movimento de espelhamento mútuo, de violência predadora, de dores íntimas e de inversões de poder entre as personagens desaparece. Parece haver mais preocupação espetacular em impactar pela força das imagens e pela presença das muitas referências do que articular tudo em um corte crítico de conjunto. No final das contas, um espetáculo desesperançoso e sedutor – sedução esta que não se ajusta à resistência final da personagem proposta pelo encenador.

Por fim, mesmo que reboem menções quase diretas à ditadura brasileira e à violência bolsonarista, somos atravessados por incômoda indefinição. Seria dificuldade de apresentar uma perspectiva totalizante ou seria um abraço radical à ambivalência de Arrabal? Seria um revide à lógica que tenta transformar velhos oprimidos em novos opressores ou fascínio velado pela selvageria distópica? Há fascínio possível nesse jogo assustador em curso no Brasil, que só faz destruir sonhos e acumular destroços? O espetáculo de Cesar Ribeiro termina – apesar da exuberância dos elementos de cena (e talvez inclusive por eles) – com todas essas questões.

FICHA TÉCNICA

Projeto contemplado na 10ª edição do Prêmio Zé Renato

Texto: Fernando Arrabal

Direção, tradução e adaptação: Cesar Ribeiro

Elenco: Eric Lenate e Helio Cicero

Direção de produção: Kiko Rieser

Cenário: J. C. Serroni

Desenho de luz: Aline Santini

Figurinos: Telumi Hellen

Preparação de atores: Inês Aranha

Sonoplastia: Raul Teixeira e Mateus Capelo (efeitos sonoros) e Cesar Ribeiro (músicas)

Visagismo: Louise Helène

Assistência de direção: Andre Kirmayr

Assistência de produção: Jaddy Minarelli

Arte gráfica: Patrícia Cividanes

Fotos: Bob Sousa

Registro em vídeo: Nelson Kao

Assessoria de imprensa: Canal Aberto – Marcia Marques

SERVIÇO

Temporada presencial

De 24 de setembro a 24 de outubro de 2021

Sexta a sábado, 20h. Domingo, 19h

Sessão extra: Dia 21 de outubro, às 20h30h

Local: Centro Cultural São Paulo – Sala Jardel Filho (Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso – São Paulo)

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e entrada gratuita para estudantes e professores da rede pública de ensino.

Lotação: 128 lugares

Duração: 120 minutos

Classificação: 16 anos

Gênero: tragicomédia