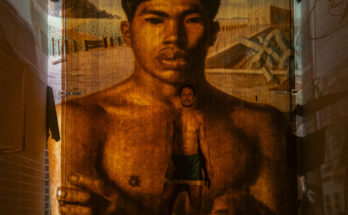

Foto – Nadja Kouchi

Por Kil Abreu

O escritor alemão Hans Magnus Enzensberger escreveu um livro de ensaios chamado “Mediocridade e loucura”, publicado no Brasil em meados dos anos de 1990. Lá ele usa estes qualificativos para caracterizar o horizonte de expectativas da classe média mundial. Não é preciso grande esforço para desconfiar da régua que igualaria, sob um mesmo rol de comportamentos, sociabilidades vindas de processos históricos e condições materiais de existência diferentes mundo afora. Não é fácil definir, em estruturas sociais diversas, o que seja tal classe. No entanto, a máxima cravada pelo ensaísta, de que “a classe média é a vanguarda da mediocridade” parece resistir, de fato, às diferenças regionais ao menos em dois sentidos: trata-se antes de tudo de parcelas da população que estão em maior mobilidade do ponto de vista da ascensão ou do declínio financeiro. E, mais, de pessoas que independentemente das condições objetivas de sobrevivência cultivam perspectivas de assento permanente quanto à propriedade dos bens de consumo e quanto ao alcance de certo comportamento típico, que as distinguiria dos andares de baixo da sociedade – mesmo quando lá estão as suas origens. A classe média é, então, um projeto de vida e uma condição instável.

Este é um arco que dialoga perfeitamente com o retrato criado pelo dramaturgo Leonardo Cortez em Veraneio, espetáculo que fez temporada de estreia no Sesc Ipiranga e fará extensão, em Maio, no Teatro FAAP. Posto diante da conjuntura do Brasil de hoje, o efeito teatral do espetáculo se dá no descompasso entre projetos, condições e ideias das personagens. Vejamos: na trama pensada por Cortez o tempo é o atual, pós-pandemia. Em um final de semana a família reúne-se na casa de praia da filha incertamente rica, a produtora de televisão Hercília (Glaucia Libertini), para o aniversário da matriarca aposentada, Laura (Clarisse Abujamra). A elas juntam-se o filho mais velho, Mario Sergio (Leonardo Cortez), um funcionário pelego de empresa que na hora do salve-se quem puder sobreviveu entregando a cabeça do melhor amigo à chefia; também estão lá sua companheira Andreia (Tatiana Thomé), que anda entre os cuidados com os filhos, as descobertas de traições do marido e a procura por lições de autoajuda; e o filho mais novo, Silvio (Silvio Restiffe), um desnorteado candidato a cineasta e enjeitado filhinho birrento da mamãe, que planeja fazer o documentário da sua vida. A estes soma-se o bombástico Rubinho (Maurício de Barros), um malandro, um lorde das classes baixas, namorado de Laura. Rubinho é um inflamado egresso do sistema prisional, agora apresentado como professor de educação física, e que opera a psicanálise informal do grupo. É o aventuroso pacificador de conflitos mas também aquele que, nas circunstâncias, acende o fogo em que arderão os visitantes do parquinho.

O talento, em chave cômica, para observar costumes e comportamentos – algo tão caro ao que venha a ser o “teatro brasileiro” – segue orientando a pauta de Leonardo Cortez. Em tempos de tantas novas frentes e experiências nascidas dos estudos teatrais, que por vezes desautorizam não só a ideia de gênero dramatúrgico como também a própria possibilidade da representação, é boa notícia que um dramaturgo insista no estudo das variações possíveis de uma forma popular tão atacada e ao mesmo tempo tão afim, por razões históricas, a representar as fraturas da nossa sociabilidade. Como um Martins Pena dos tempos atuais, ou um Mario Viana ou um Luis Alberto de Abreu – cada qual a seu modo e estilo – Cortez reafirma a tradição que nos oferece através da cena, na linhagem realista, um espelho para o país e as suas mazelas.

Como sabemos e como era esperado, já há muito tempo as formas cênicas cômicas foram assimiladas ao repertório da cultura de massa, que tende a homogeneizar procedimentos e efeitos. No ponto mais alto da apropriação do teatro por mídias afins há uma inversão curiosa: se em um primeiro momento o rádio e a televisão imitaram a invenção teatral, houve uma passagem em que o teatro, por ordem da sobrevivência, passou a imitar a TV, com a transposição de certos formatos dos programas de humor para o palco. Por questões mais comerciais que artísticas pode-se dizer que uma parte do teatro cômico tornou-se refém da telinha. Isto não é bom nem ruim, por si. É a natureza do veículo e da sua linguagem, orientada pela urgência e pelo volume de produção, que tende a superficializar situações e a repetir soluções e efeitos. Mas, às pessoas interessadas na criação sobre as tábuas devem restar sempre algumas perguntas: no contexto, o que é, enfim, próprio do teatro? O que as linguagens do teatro têm a oferecer de volta à comédia, assim disciplinada?

Se posto este dilema, Veraneio equilibra-se no fio da lâmina. Nos primeiros vinte minutos de peça temos a impressão de que estaremos diante de uma sitcom estendida, bem escrita, com ótimo efeito cômico, mas que poderia perfeitamente ser tomada como se estivéssemos na plateia da gravação de um programa de humor. O quiproquó familiar tem sido, aliás, um filão bem explorado nos programas televisivos.

No entanto, no decorrer da história a plateia percebe que há tons e linhas a mais, a estender e a demarcar com contornos amplos a pintura do retrato, no andamento da trama tanto quanto no desenho das personagens. É quando o ‘disse-que-me-disse’ comezinho do desencontro entre parentes ganha a dimensão crítica que interessa e que oferece ao espetáculo a sua vocação propriamente teatral. Nesses termos, a teatralidade é alcançada por força de uma dramaturgia que tende a flertar com a caricatura. O caricato é aquilo que toma por base uma representação, por escolha, desmedida, quase sempre em busca da ironia. Faz sentido. Para encenar uma realidade já alucinada às vezes são necessários artifícios que exponham a alucinação no seu limite.

Riso e melancolia

Na montagem é isto o que acontece. Das interpretações em tom maior e falas superpostas ao cenário de casa de praia ‘típico’ pensado por Diego Dac, com suas poltronas kitsch de almofadas listradas, suas luminárias de vime e janelas para o mar – tudo é superlativo. Não seria justo, entretanto, debitar a fantasia desmedida de sujeitos em queda apenas na conta da pandemia. A pandemia dispara o estado alterado em que a vida se encontra. Mas as condições subjetivas não se inventam do dia para a noite. As consequências – econômicas, políticas, relacionais, afetivas – do período pandêmico são pano de fundo para a revelação de atitudes e visões de mundo que já estavam instaladas. A História não muda em dois, quatro anos. Aquilo tudo já estava latente. A paranoia de uma produtora aparentemente bem-sucedida no mundo da comunicação de massa, o drama de consciência de um funcionário arrivista que trai seus companheiros, a bolha imaginada de redenção pessoal de um artista bipolar ou, ainda, o grito de liberdade de uma matrona de meia idade e seu companheiro fora da ordem – todas essas são coisas que se justificam menos como consequência da crise sanitária e mais como a crise diante da própria condição de classe.

Na trama, entre as idas e vindas da ação – cobranças mesquinhas de parte a parte, ‘ameaças’ de amor livre, vislumbres de um futuro incerto, e o cerco de vizinhos proto milicianos – o espetáculo parece reafirmar que no mundo da mercadoria há os que tentam ser, sem pudor algum, 100% mercadoria; e há os que, bem ou mal, resistem a sê-lo. No intervalo entre uma e outra coisa instala-se o conflito. Uma parte do desalinhamento que a peça atualiza dá conta disto, de uma tentativa de salvar laços afetivos interditados pelo que se impõe sobre a frágil solidariedade que se aponta: o desejo de posse, a ascensão a qualquer custo e o brilho pessoal. Esforços de re-união que tropeçam reiteradamente no fracasso ou na culpa. Não à toa um dos personagens grita, sempre que a temperatura ameaça chegar ao ponto do incêndio: “Aqui é família, porra!”. Que este personagem seja o ‘menos família’, o socialmente mais desajustado entre todos (e que, entretanto, traz as razões mais justas para a discussão) é dos achados mais irônicos e saborosos do espetáculo.

O diretor Pedro Granato teve a melhor intuição ao retirar a peça de um realismo strictu sensu e aprofundar na cena os sentidos da alucinação geral. Para isso seguiu as coordenadas que já estão no texto, à espera de ativação. Não é só uma questão de respeito ao autor e sim de procurar as intensificações indicadas, a ponto de levar a representação às raias do patético. Assim, os argumentos e réplicas, já ligeiros na origem, ganham a urgência de vidas que, veremos, estão no limite das suas escolhas éticas. Não se trata apenas de criar movimento para ilustrar o desencontro, mas de levá-lo ao paroxismo, de uma maneira que a plateia compreenda, no riso, que as situações guardam um fundo de melancólico desespero.

A encenação do caos requer simetria e cálculos, para que a sintonia fina da discussão não se perca. Daí a importância de um elenco experimentado. É uma peça exigente e na montagem tem a contrapartida bem afirmada do elenco. Todos os atores e atrizes aparecem em defesas exemplares das personagens. Embora o espetáculo seja fruto do que chamamos teatro “de produção”, as atuações, vistas no conjunto, lembram a afinação dos teatros de grupo, de artistas que estão há muito na convivência criativa. Sem demérito ao rendimento coletivo, é notável a grande empatia criada por Clarisse Abujamra e Maurício de Barros. Não só porque representam os dois personagens que são mesmo o filé da história, aqueles que nos redimem com alguma torta, imperfeita esperança, mas também porque são duas atuações irretocáveis – altamente risíveis, sustentadas e prontas a renovar o efeito dos tantos pontos de virada da peça. O elenco é, enfim, uma garantia.

O espetáculo não sociologiza os seus temas, mas é possível ler nele entre outras coisas os burros n’água em que o projeto de classe média arregimentado pelas esquerdas e mesmo por uma fraturada social democracia resultou na América Latina. A superação do atraso, da pobreza, do terceiro-mundismo, nos foi sinalizada nas bases do reformismo permitido pelo capital: políticas sociais que se preocuparam, quando muito, com o acesso aos bens de consumo, bem mais que com a politização das gentes. Somos, nós e nossa compreensão do que seja o bem-estar, frutos da distância quanto ao horizonte das transformações estruturais que a sociedade pediria se a pauta fosse a convivência justa. A falácia da livre iniciativa entre os despossuídos é o capítulo atual do processo. E só precariza ainda mais, com o verniz do ’empreendedorismo’, as muitas dobras da desigualdade. Veraneio é, pois, em certa medida, a hora do balanço interno a que se referia Enzensberger. E aí, sim, o argumento vale para todos e todas.

É no caldo destas expectativas, total ou parcialmente fracassadas, que a cena navega. E nos convoca ao riso porque a mediocridade para a qual fomos arrastados é mesmo risível. Sob olhares e ouvidos mais atentos o humor alivia mas também apresenta a conta. Na forma retórica e exacerbada com que o cômico é representado no espetáculo não será exagero dizer que ali o riso, largo, tende a lamber os pés da tragédia. É só olharmos direito.

- Este texto tem apoio do projeto Arquipélago, da produtora Corpo Rastreado, de incentivo à escrita crítica.

*

Veraneio cumpriu primeira temporada no Sesc Ipiranga, de 20 de janeiro a 26 de fevereiro de 2023.

Volta ao cartaz no Teatro FAAP a partir de 4 de Maio, às Quintas feiras.

Ficha Técnica:

Idealização: Leonardo Cortez e Pedro Granato. Texto: Leonardo Cortez. Direção: Pedro Granato. Elenco: Clarisse Abujamra, Glaucia Libertini, Leonardo Cortez, Maurício de Barros, Sílvio Restiffe e Tatiana Thomé. Cenário e Adereços: Diego Dac. Iluminação: Beto de Faria. Figurino: Anne Cerutti. Cenotécnico: Roberto Tomasim. Costureira: Binidita Apelina. Assistente de Direção: Jade Mascarenhas. Assistente de Figurino: Luiza Spolti. Assistente de costura: Lis Regina. Produção Executiva: Carolina Henriques. Direção de Palco: Diego Dac. Técnico de Luz: Ariel Rodrigues e Beto de Faria. Técnica de Som: Jade Mascarenhas. Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli. Fotos e Registro em Vídeo: Nadja Kouchi. Direção de Produção: Jessica Rodrigues. Realização: Contorno Produções e Pequeno Ato.

Duração: 70 minutos.

Classificação: 14 anos.