Por Kil Abreu.

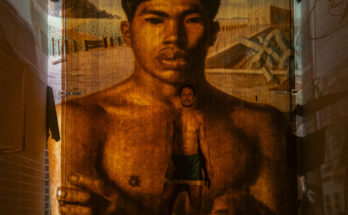

Reino Unido, Gana, Jamaica. No ano de 2016 o embarque de Selina Thompson em navio cargueiro retoma uma das rotas pelas quais europeus negociavam homens e mulheres negros e negras escravizados. E deles faziam o motor vivo do que chamaram civilização. A atriz colocou seu corpo em rumo, na mesma rota marítima que também é um cemitério dos que foram por muitos motivos descartados no caminho. Um cemitério da diáspora que sal., espetáculo apresentado na edição 2018 Mostra Internacional de Teatro de São Paulo e reexibido agora na plataforma MIT+, reanima sob um ponto de vista em tudo complexo. A montagem finca discurso nos eixos-lugares de várias encruzilhadas étnico-políticas e existenciais tendo como ponto de partida esta dolorosa navegação sobre os ossos dos antepassados, com vista à vida presente.

Thompson começa a narrativa dizendo: “Eu sou uma mulher, eu sou uma artista, eu sou negra”. Através do que ela conta em cena vamos saber também que é uma cidadã do Reino Unido, adotada quando criança e que tem pais biológicos jamaicanos. O que é apresentado em cena é a problematização nem um pouco autoindulgente de todas estas condições a partir de uma “posição pela carne”, como diria Artaud. Mas sem sobressaltos. Ainda que se construa em um acordo que equilibra tensões e distensões o espetáculo tem o tom geral de meditação. Em gestos e falas, em atos simbólicos através dos quais o relato pessoal ganha a dimensão de um profundo diálogo com a História. Inclusive com a nossa. O Brasil recebeu aproximadamente 40% dos doze milhões de africanos trazidos às Américas para serem escravizados.

O interesse em investigar o processo histórico que tem a mesma raiz para muitos dos povos negros espalhados pelo mundo a partir da diáspora moderna não apaga, no entanto, as circunstâncias próprias do discurso de Selina Thompson. Uma parte da situação dramática que ela divide conosco está exatamente nesse entremeio, na reflexão sobre o que significa aquela condição nas suas origens, mas também no momento mesmo em que fala – ela, uma cidadã britânica que segue sendo potencialmente uma estrangeira no Reino Unido, alguém que sabe que a localização da diferença, o que a faz estrangeira, é a cor da pele. Como diz o professor Kabengele Munanga, trata-se da consciência sobre a geografia do corpo, de que “a pele chega primeiro” mesmo sob a proteção de espaços sociais em que a cidadania é formalmente reconhecida.

A performance se dá no olhar que avalia todas essas frentes. O trabalho da performer é distingui-las com a força e a atenção de quem precisa subdividir a parte mais dura da existência. Para entender. Nem que para isso seja preciso estilhaçar a própria história como quem quebra, a marretadas, um bloco maciço de sal. O desamalgamar não é coisa pacífica. Mas é necessário, para ver o que aquilo é e o que significa. Para estudar de que maneira se pode sentir cada fragmento. De como se pode viver uma dor justa sem, no entanto, ficar refém dela. De como se pode fazer do luto motivo de mobilização.

E então seguimos vendo-a quebrar pedra. No esforço e no prazer das descobertas. Na travessia pelo atlântico em um cargueiro que leva as mercadorias com o valor de ordem da época (ferro? automóveis? o quê?). Ali onde estão preservados os resíduos endurecidos, insuperados, do machismo e do racismo. Das relações de poder entre tripulantes e entre esses e os passageiros e passageiras “de cor”. No navio chegamos aos outros lugares do ser estrangeiro, aqueles paradoxalmente mais próximos da própria origem: à memória de uma vida não vivida em Gana ou na Jamaica, aos parentescos que são mais formalidades que atravessamentos e construções de laços. Outros blocos a quebrar. Uma imagem resiste com melhor presença: a da avó que morre no dia em que a performer embarca. Uma ausência-presença que parece totalizar diferentes tempos, circunstâncias e formas do afeto. E que funciona como um norte, na viagem e no plano afetivo da narrativa.

O trabalho de Selina Thompson faz a apresentação exemplar, sensível e rigorosa de uma parte da tragédia humana. Que não é a tragédia particular dela, é a tragédia do fracasso humano até aqui. O mais perturbador do espetáculo é a constatação, em vigília, de um pesadelo que segue em estado de renovação. Não é obra para museu, não é lembrança de um quadro geopolítico e suas implicações superadas. A diáspora negra agrega-se às diásporas de classe mundo afora, com amplas manifestações de rechaço na Europa e na América, quando os corpos e sua força produtiva não têm interesse ao capital. Daí a importância de meditações artísticas com esse poder, com essa poderosa, inequívoca concentração poética capaz de estourar pedras para nos fazer ver.

Por muito tempo nos orientamos com o pressuposto de que as narrativas íntimas eram menores por não darem conta de dimensionar a problemática coletiva. Mas trabalhos como esse nos mostram que é preciso revisitar os lugares do relato pessoal como espaços onde a posição individual não é ofensa ao processo maior dos enfrentamentos que precisam ser iluminados. Porque nas formas posicionadas como as dessa performance estão vozes potentes, a samplear no timbre próprio a expectativa e o sentimento de multidões cujas falas foram silenciadas. É a esse processo de silenciamento que o espetáculo nos diz, de dentro da sua delicada força: não.

(Texto revisto em 25.03.2021. Publicação original em “Teatro Jornal – Leituras de cena”, 03.03.2018).

Sal.

Sexta, 26, 19h

DURAÇÃO: 1 hora

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

Plataforma MIT+ (https://www.mitmais.com/programacao/)

Equipe de criação:

Dramaturgia e atuação: Selina Thompson

Direção: Dawn Walton

Cenografia: Katherina Radeva

Som: Sleepdogs

Iluminação: Cassie Mitchell

Adaptação de luz: Louise Gregory

Produção: Emma Beverley

Coordenação de produção: Louise Gregory