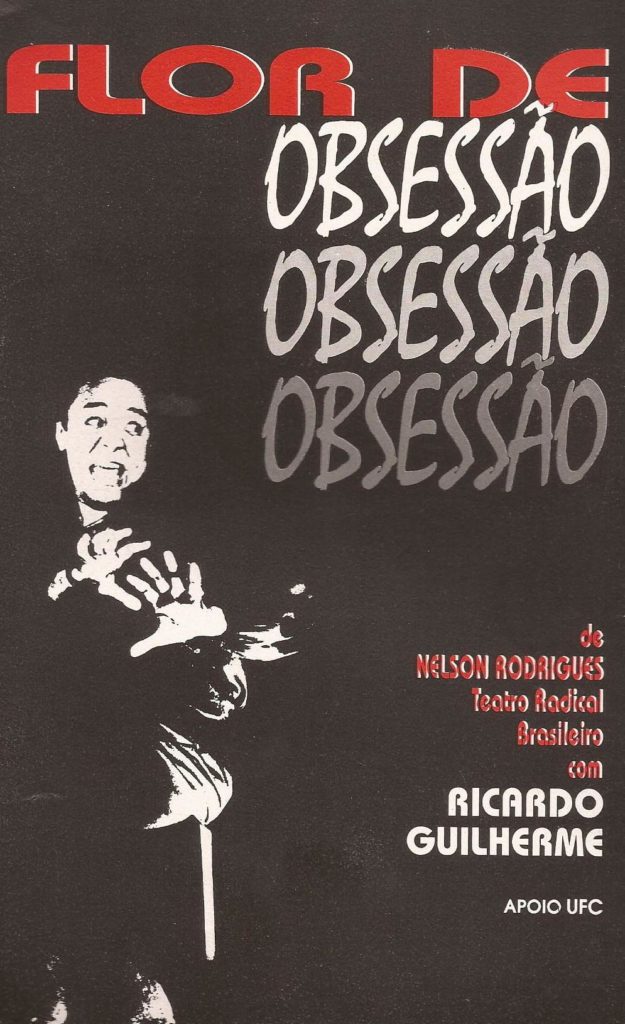

O cearense Ricardo Guilherme é um dos maiores atores do país. E não só pelas qualidades técnicas e poéticas de seu trabalho como intérprete, o que já seria suficiente para colocá-lo entre os grandes artistas do palco de nossa época. É que além disso – do rendimento performativo – Ricardo é um criador no sentido amplo, de um jeito que pode nos levar a dizer, sem esforço, que ele é inventor de uma obra na cena brasileira. Obra que tem um método, uma estética e uma política. O seu Teatro radical, para quem não conhece, tem nome que pode indicar leitura fechada. A radicalidade anunciada não é, no entanto, porta-voz de nenhuma militância strictu sensu senão a da própria linguagem. Quem o viu em cena levando Nelson Rodrigues até o osso (em Flor de Obsessão e Bravíssimo) ou performando os paradoxos da cultura em movimento (como em RamaDança), pôde testemunhar que o radical em questão tem mais a ver com rigorosas sínteses gestuais, sonoras e imagéticas. São convites para a ação participativa da plateia não no sentido físico e sim como chamado à construção de pensamento.

Diante dos seus cinquenta anos de palco recém-completados, o CENA ABERTA convidou o também encenador e professor Thiago Arrais para fazer esta entrevista. Uma ótima conversa entre eles, que trazemos agora a público. Provocado, Ricardo Guilherme retoma sua trajetória desde o diálogo precoce com outras gerações de artistas da cena cearense, passando pelo rádio e pelo o cinema até a articulação da própria poética. Um percurso que embora tenha se estruturado como trabalho solo, não ensimesmou-se, não perdeu de vista o interesse pela politização do teatro e segue como projeto formativo, ajudando a iluminar os caminhos das novas gerações.

Deixamos aqui nosso reiterado agradecimento ao Ricardo e ao Thiago, pela maneira empenhada com que fizeram este diálogo. Ganhamos todos e todas.

Thiago Arrais – Já que em 2020 comemoramos seu cinquentenário no teatro, vamos voltar a 1970. Qual foi sua primeira experiência teatral?

Ricardo Guilherme – Meu pai era bacharel em Direito, auditor fiscal da Receita Federal e minha mãe, uma professora, funcionária do Ministério da Educação. Em nossa formação os dois priorizaram o incentivo à leitura. Não fazia parte do hábito de meus pais levar os filhos para ver peças infantis. Não me lembro de durante a infância ter sido levado ao teatro, mas nesse tempo eu já representava dizendo poesia no colégio e fazendo personagens nos casamentos matutos das quadrilhas juninas. No entanto, mesmo sem ter sido antes espectador, eu estreei em 1970 como ator. Fiz cursos avulsos, livres, não uma faculdade de teatro, até porque na época em Fortaleza não existia nessa área um curso em nível de terceiro grau. Mas, enfim, eu surjo como profissional aos 14 anos de idade fazendo uma peça na qual pude vivenciar uma espécie de tutoria em meio a inúmeros veteranos. Foi em uma peça chamada O Mártir do Gólgota. É a Paixão de Cristo, a partir do Almeida Garrett e também do texto do autor português Eduardo Garrido. Surgi em cena com uma geração muito mais velha do que eu. É como se eu estivesse surgindo no grupo de teatro dos meus pais e avós.

Não me aproximei dos jovens do meu tempo. Acho interessante isso, essa inserção, sobretudo se a gente considerar que cinco anos depois dessa experiência de 1970 eu me faria um pesquisador do teatro brasileiro, muito ligado, inclusive, à história oral desses com os quais trabalhei nessa montagem inicial da minha carreira. Passei a entrevistá-los, todos.

Portanto, aos 14 anos você foi apresentado à tradição, ou seja, antes de se querer inventor, você descobriu o teatro.

Comecei a entender que havia resíduos e que os reprocessamentos desses resíduos fomentavam e ensejavam a criação do novo. Passei a me interessar pelos vestígios desse teatro de pessoas mais experientes. Algumas vinham fazendo teatro desde os anos 30, 40, 50 do século XX. Cito aqui uma dessas figuras históricas, fundamentais: Clóvis Matias. Porque o Clóvis Matias me conectou com a tradição do teatro popular e essa inserção veio a ser um novo alumbramento para aquele menino que eu estava sendo. Tive, portanto, a oportunidade de ter uma experiência com a tradição do chamado teatro declamado representado pela encenação do Mártir do Gólgota, mas também a chance de conhecer os autos dramáticos, os folguedos. Quer dizer, então, que convivi tanto com esse teatro verbal pré-escrito quanto com um outro teatro falado, mas de improviso, o teatro dos brincantes e a palhaçaria dos circos-poeira.

Um teatro geralmente centrado na ação não-verbal. Penso no futuro ator Ricardo Guilherme que fará um uso tão expressivo da voz.

Antes de estrear no teatro, eu atuava no radioteatro e, aliás, fui levado a fazer a primeira peça teatral por causa de um ator, José Humberto Cavalcante, que transitava nesses dois circuitos, o do palco e o do microfone. Ele, aliás, é minha maior referência de ator no Ceará, um mestre sem nunca ter me dado aula, mas apenas o seu exemplo de interpretação em poemas do Jáder de Carvalho gravados no disco O País dos Nordestinos. Era uma interpretação que, em vez de seguir os padrões preestabelecidos pela grandiloquência convencional da antiga declamação, emprestava aos textos um tônus de coloquialidade, um filtro de subjetividade performática. Em 1969, 1970 nós dois trabalhávamos como radioatores na Ceará Rádio Clube. O Zé Humberto protagonizando e eu fazendo pequenos papéis em novelas do chamado Teatro Cego.

Uma dramatização em que as coisas são faladas, mas não vistas. Esse aspecto vai influenciar o seu Teatro Radical?

Vai se refletir na relação que o Teatro Radical tem, por exemplo, com a centralidade da palavra como construtora, proporcionadora e propulsora de sentidos. O Radical tem mesmo uma relação muito densa com a palavra.Além disso, é fundante para o Teatro Radical a ideia de evocar e invocar imagens, fazer com que o espectador seja convocado para uma imagem, digamos, matricial de modo a que aquela imagem o instigue a imaginar. A partir dessa imagem que pelo processo de repetição criativa se apresenta, o espectador é instado a ir invocando outras imagens. O espectador é convocado para uma imagem que por si mesma faz com que ele invoque outras imagens.

Sua experiência inicial no rádio lhe permitiu ver o teatro como um dispositivo de produção de imaginação e não um modo de encenação que dá tudo pronto?

No radioteatro há, além dos diálogos, a figura do narrador, ou seja, convivem o dramático e o épico que estão permanentemente estruturados como narrativa. O narrador descreve o cenário, as movimentações das personagens e os personagens dialogam. De modo que é, então, pela palavra que tudo se irradia. Assim, sem acesso à imagem, o ouvinte vai imaginando situações, ambientes etc.

A única ação seria a ação de falar?

Há a ação de falar e a ação de reproduzir sons incidentais. Aliás, a sonoplastia constituiu outra coisa interessantíssima que tive oportunidade de exercitar porque antes de estrear como radioator, a minha estreia no rádio foi como contrarregra, uma espécie de sonoplasta das radionovelas. Quando não havia ou ainda não se fazia acessível ter discos com gravações de efeitos sonoros, cabia ao contrarregra providenciar com aparatos e performances essa sonoridade. Por exemplo, passos em pedregulhos ou passos que sobem escada, portas que se abrem ou se fecham, o rumor de um beijo ou de chamas de um incêndio, todas as ações que repercutem sons, sonoplastia, enfim.

Em meio à elaboração dessas máscaras vocais, você vivia o radioteatro como um espaço de liberdade para a imaginação.

Tanto assim que eu me sentia vinculado não somente ao desempenho no estúdio, em radionovelas gravadas ou transmitidas ao vivo. Mesmo sem o domínio formal em datilografia, eu me aventurava a datilografar o script das novelas, inclusive daquelas em que eu não trabalhava como ator. Essa tarefa me incentivou tanto o interesse em dramaturgia a ponto de me levar a escrever novelas em linguagem radiofônica.

É aí que você migra do rádio para a televisão?

Faço nesse tempo Rádio e Televisão. Em 1969, 1970, inventei de ser informalmente uma espécie de assistente do assistente do assistente de produção de um programa da TV Ceará Canal 2 que lançou Fagner, Ednardo, Belchior. Porque hoje é sábado, de Gonzaga Vasconcelos, que depois se transferiu para apresentações aos domingos e mudou de nome. Passou a ser Gente que a gente gosta. Eu colocava os microfones no lugar e dava as coordenadas de uso aos participantes. Vivia ali em trabalho informal na televisão. E em 1973 participei como ator do primeiro programa em cores da TV do Ceará.

Isso parece revelar a sua relação com a interdisciplinaridade porque, se você vem do rádio e o rádio é um espaço de convergência de diferentes linguagens e poéticas, a televisão expande essa diversidade. Talvez esse contato com a multiplicidade de linguagens tenha influenciado o seu teatro.

Sim, isso me influenciou: esse contato e minha proximidade com a literatura, a escrita não só de prosa e poesia, mas também a técnica específica de textos para Rádio e TV.

Então você foi forjado pela tradição e também pela novidade das tecnologias.

Vivi esses contrastes. Durante a infância e a adolescência, no bairro Dionísio Torres dos anos 1960, 1970 não havia ainda na cidade a predominância dos prédios de apartamentos e existiam os terrenos baldios onde aconteciam os jogos de futebol, por exemplo. Eu que sempre fui imprestável aos esportes encontrei uma forma de não ser excluído das brincadeiras e do convívio. Para não me isolar do contexto, me propus a ser o locutor que irradiava as partidas, tendo à guisa de microfone uma lata vazia em que ecoava minha narração. Assim, inventei um lugar para mim, a narração, para ser aceito pela turma, mesmo sem saber jogar bola. E os meninos quando iam jogar não jogavam sem mim, queriam que eu fosse porque eu promovia o espetáculo deles. Eu transformava todos eles, os magrelos do terreno baldio, em craques capazes de grandes jogadas.

E isso vai se refletir, eu acho, no teatro que você vai se propor a fazer mais adiante. Quando você descobre o corpo teatral? Quando você deixa de perceber que a voz é a sua principal ferramenta e começa a reconhecer a expressão corporal no teatro?

A descoberta de uma certa artesania da palavra e do corpo acontece para mim em 1972 quando descubro Waldemar Garcia. Eu com 17 anos e ele com aproximadamente 70. Waldemar Garcia era um artesão da fala e um escultor do corpo. Ele me viu numa peça infantil e me convocou para uma espécie de treinamento vocal e corporal. A essa época ele já figurava como uma referência histórica. Vinha de uma ação teatral que em Fortaleza remontava a 1949, ano em que o Waldemar cria o primeiro grupo de teatro universitário da Universidade do Ceará, com alunos da Faculdade de Direito, numa iniciativa anterior à criação da própria Universidade, instalada oficialmente em 1955.

E o Waldemar que se faria mestre desse rapaz de 17 anos havia sido mestre de muitos da geração que me antecede, gente como Emiliano Queiróz, Aderbal Freire-Filho, B. de Paiva, entre muitos outros.

Você foi um jovem ator multimídia, do rádio, da TV e de um teatro que com Waldemar Garcia já demonstra um considerável rigor formal. Me parece que essa visão rigorosa do teatro nunca lhe deixou e até agora, na atualidade, faz parte do seu estar em cena.

Logo após esse estágio de aprendizado com o Waldemar que resultou na montagem do poema dramático As Máscaras, de Menotti Del Pichia, conheço outros rigores formais quando em 1973 tenho a oportunidade de experienciar o dramático e o épico de um teatro de abordagem político-social nos grupos Comédia Cearense, de Haroldo Serra, e Quintal, de Jório Nerthal. Como ator das peças O Morro do Ouro, de Eduardo Campos, sobre uma favela de Fortaleza, e Cancioneiro de Lampião, de Nertan Macedo, sobre o cangaço. Vivencio então na Comédia uma atuação de composição de personagem e no Quintal uma postura mais narrativa de ator que conta história e faz personagens sem maiores detalhes ou nuances de caracterização, numa dramaturgia em que há um repertório composto por temas políticos, críticos da história do Brasil, a partir de compilações, colagens de crônicas, poemas, músicas e trechos de artigos.

O recurso da colagem vai estar depois presente em coisas que você escreverá, como ator-dramaturgo. Por exemplo, no seu solo Bravíssimo, de 1998, baseado em crônicas do Nelson Rodrigues.

Sim, mas no Grupo Quintal essa dramaturgia de colagem ficava muito mais explícita. O que eu vou praticar posteriormente é o que denomino de transcriação. Eu intervenho em trechos de um discurso numa edição que transcende a ideia de compilação apenas, estabelecendo a criação de uma unidade discursiva.

Ainda nos anos 1970 quais são as suas outras influências e de que maneira você considera que elas repercutiram no seu teatro? Cito aqui a sua experiência como público de Galileu Galilei, em 1971. Você acha que ter visto o Teatro Oficina naquele momento de vida interferiu de alguma maneira no seu teatro “pré-radical”?

A primeira imagem teatral que como espectador me vem à lembrança é dessa montagem de Brecht dirigida por José Celso Martinez Correa para o Grupo Oficina que esteve em Fortaleza, sendo apresentada na quadra do Sesc da rua Clarindo de Queirós. Eu, aos 15 anos, estava na plateia e em determinado momento da peça algum ator do coro rompeu o alambrado que separava a encenação do público e me pôs escanchado em seu ombro, me levando para presenciar a cena em meio aos demais atores. Na época, eu tão atordoado e aprendiz, ainda não sabia, mas aquela sensação, ao mesmo tempo desconcertante e fascinante, que então experimentei ao ser forçado como espectador a entrar em cena, era parte de uma estratégia que revolucionava o teatro do Brasil. Essa atitude me fez deixar a condição de espectador para me transformar, mesmo involuntariamente, em um participante da encenação, acompanhando a movimentação de dentro da cena, partilhando com os atores o mesmo prisma, a mesma visão das coisas. Durante toda a peça esse ator corria comigo nos ombros e dizia textos e se movimentava aos gritos, como se meu corpo tivesse passado a fazer parte do corpo dele, a ser uma extensão do seu movimento.

Você teve ali a oportunidade de pela primeira vez ver um teatro diferente dos seus padrões, já que havia estreado em um teatro convencional, inclusive na relação palco-plateia.

Eu estava aprendendo com o Zé Celso a incorporar o público à dramaturgia, a entender como o público pode ser estruturante de uma nova narrativa, transgressora, iconoclasta, vivenciando ali não somente uma contemplação estética, mas um acontecimento, um ato de relação interpessoal no qual os atores e a plateia viviam uma celebração dionisíaca. Claro que, em plena vivência, eu não tinha consciência disso, não conhecia vanguardas nem Stanislávski, Artaud, Brecht, Grotowski, nem sabia dessa carnavalização do teatro do Grupo Oficina. Mas sem dúvidas essa oportunidade me abriu a cabeça para outras transgressões, subversões de algumas normas de comportamento. Naquele instante de vida eu era um adolescente típico de uma geração que, cerceada pela censura, crescia, sem acesso, por exemplo, às informações sobre a ditadura militar. Estávamos sob censura. A escola e a imprensa não abordavam esses temas, a não ser com conteúdo tendencioso em relação ao regime. Somente em tempo logo após o Galileu Galilei leituras e vivências interpessoais me deram consciência de que havia, inclusive no movimento teatral, uma militância de esquerda. E eu passei a encarar o teatro, dentro e fora do palco, como um ato de inserção política, de denúncia das disparidades sociais. Começava por essa época aí o meu processo de conscientização acerca da realidade. Antes eu vivia noutros padrões. Gravitava noutra órbita: editava o jornal no colégio, dirigia o setor cultural do grêmio estudantil, frequentava aos sábados a velha Casa Juvenal Galeno.

No início da década de 1970 a Casa Juvenal Galeno era ainda um ponto de encontro literário influente em Fortaleza?

Tinha relevância. Sediava o Clube dos Poetas Cearenses que era um núcleo dos jovens escritores. Em 1973, com 18 anos, fui eleito para diretoria dessa entidade. Também mais ou menos por esse tempo, descobri o CAD, Curso de Arte Dramática da Universidade Federal do Ceará, criado pelo B.de Paiva em 1960.

B. de Paiva criou um dos primeiros cursos de arte dramática do Brasil. Existiam o de São Paulo, o do Rio, o de Salvador, o de Porto Alegre e depois foi fundado o daqui. Talvez o CAD fosse um similar do Conservatório Nacional de Teatro do Rio ou da Escola de Arte Dramática de São Paulo.

Mais similar ao Conservatório Nacional de Teatro, do Rio de Janeiro, que depois o B. de Paiva viria a dirigir. De 1960 a 1967, ele dirigiu o nosso CAD que eu só vim a conhecer uns dez anos após a sua criação, quando o B. já não residia mais em Fortaleza. Eu quis ser aluno, mas não tinha nem idade nem pré-requisito formal, de instrução, para ser admitido oficialmente. Então, resolvi assistir às aulas fora das salas, como um ouvinte informal, circunstancial. E adotei a biblioteca do Curso como a minha biblioteca. Ia todos os dias por lá para ler livros sobre teatro, sobretudo livros de história e de teoria do teatro. Interessante é que, em 1979 aquele antigo adolescente de 14 anos que lia nessa biblioteca se faz professor desse Curso e após 40 anos de atividades universitárias, prestes a se aposentar, doa o seu acervo pessoal a essa biblioteca que passa a adotar o seu nome. É hoje o DOC-Teatro Ricardo Guilherme da Universidade Federal do Ceará, núcleo de extensão da Licenciatura em Teatro, curso de que sou, aliás, um dos proponentes em anteprojeto de criação.

E o cinema? Você fez cinema nos anos 1970.

O primeiro filme que eu fiz como ator é de 1974 e se chama Padre Cícero, Patriarca do Sertão, de Hélder Martins. Durante as filmagens eu tinha 19 anos e meu personagem, um padre já maduro, ia envelhecendo mais ainda ao longo do filme. No elenco estavam José Lewgoy, Jofre Soares, Dirce Migliaccio, Manfredo Colassanti, Rodolfo Arena, Nildo Parente, Jards Macalé e Ana Maria Miranda, atriz que se transformaria na excelente escritora de tantos romances históricos. Em O Homem de Papel, de Carlos Coimbra, realizado em 1975, eu faço um inspetor de polícia que contracena com a personagem do Milton Moraes.

Vamos avançar dos anos 1970 para os anos 1980. Fale do seu gradual afastamento das estruturas grupais da década anterior, da decisão por fazer um teatro cada vez mais seu, onde você exerce o controle total do espetáculo desde a dramaturgia à atuação.

É nos anos 1980 que eu vou substituindo em mim esse ator interessado em ser escalado para fazer multiplicidade de papéis por um ator mais personal na sua concepção, no seu processo. Embora eu considere que, mesmo sob a direção de um outro criador, mesmo realizando o texto de um dramaturgo outro que não seja o próprio ator, a atuação de qualquer ator, independentemente de ser considerada excelente ou péssima, é autoria, é autoral. O ator em cena é autor. Imprime significados com a voz, a presença física, a respiração, o ritmo do movimento, as marcas que realiza. O que eu busquei foi pesquisar uma determinada forma, uma específica compreensão e um modo mais pontual de fazer teatro.

Apareceu a Margarida, texto do Roberto Athayde, é um solo seu de 1981, produção do Grupo Pesquisa. A partir desta peça, você se afirma como uma espécie de trovador solitário, de mala na mão, viajando pelo mundo.

Pois é, mas com o Grupo Pesquisa que fundei em 1978 eu ainda fazia peças com outros atores em cena. Depois é que decidi fazer Apareceu a Margarida e excursionar inclusive pelo exterior. Só no final da década 1980 é que decido acirrar ainda mais essa ideia de originalidade de uma expressão quando me empenhei em criar o Teatro Radical, uma ética e uma poética que pudessem não só ensejar em mim uma estética, mas também pudessem subsidiar as estéticas de vários outros grupos. Neste sentido, a criação do Teatro Radical não representa uma ruptura minha em relação ao Teatro de grupo. Sob nenhuma hipótese eu estabeleço uma hierarquia e passo a achar que o solista está acima do teatro de grupo. De maneira nenhuma.

Sei disso, mas estou tentando fazer você discorrer sobre o seu itinerário nessa linhagem de um ator solista que é ampla e inclui Dario Fo, Tadashi Endo e Denise Stoklos.

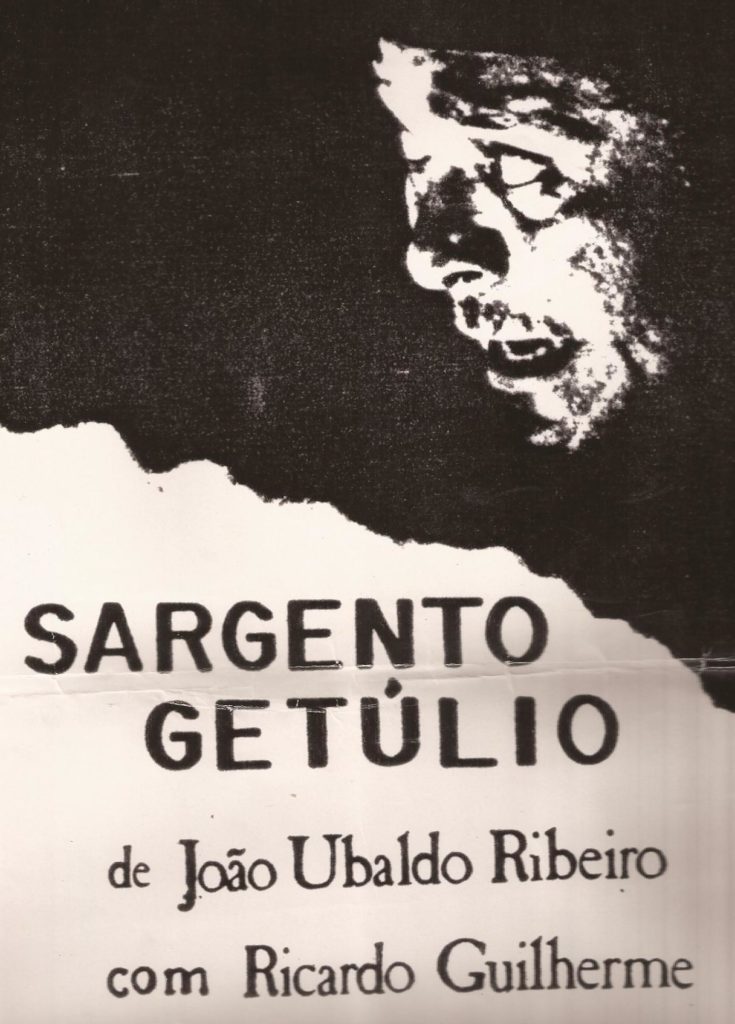

Meu percurso em solos começa com Apareceu a Margarida, de 1981, e segue com Sargento Getúlio, de 1991, já sob a poética do Teatro Radical. Quis ser uma cobaia da minha própria concepção e experimentar o Radical no meu próprio corpo em situação. Porque entendia que uma teoria teria de ser arquitetada e, digamos, comprovada a partir de uma experiência real, física. A proposição do Teatro Radical não foi motivada apenas pela tentativa de estabelecer uma linguagem para uma carreira solo nem somente para um grupo que eu viesse a dirigir. Foi na verdade uma tentativa de desenvolver um instrumental de análise e de metodologia de trabalho para os grupos que se identificassem com a ideia. Tanto assim que se fundou em Fortaleza a Associação de Teatro Radicais Livres, constituída não só pelo meu Grupo, o Pesquisa, mas também pela Cia. Pã, do Karlo Kardozo, e pela Cia Pessoas de Teatro, do Gil Brandão. Formou-se, então, em 1998, o núcleo inicial de estudos e produções do Radical que agrega as atrizes Suzy Élida Lins de Almeida e Eugênia Siebra, além desses diretores que eu já citei.

Você foi, aos poucos, tornando-se dramaturgo. Também queria entender isso.

Antes do Teatro Radical eu já era dramaturgo, mas um outro dramaturgo. Era um dramaturgo de estrutura mais convencional, com peças mais, digamos, aristotélicas, algumas até encenadas por grupos amadores em Fortaleza.

Tudo evoluiu em você, o ator, o dramaturgo, o encenador e todas essas múltiplas facetas passam a se conjugar num homem só, um one-man-show, praticamente. Fazendo uma conexão com o pensamento complexo, de que trata o Edgar Morin, penso que essas coisas se conectam umas nas outras, no seu teatro, o passado com presente e o futuro. Quero entender como você superou, por exemplo, essa categoria do drama, as divisões de personagens, até chegar a esse ponto atual em que você se autodenomina um dramaturgo onidimensional.

Eu acho que a minha proposição de uma dramaturgia onidimensional possibilita romper com a circunscrição das personagens à culturalidade, à psicologia. Assim, a personagem teria então uma polifonia, uma voz múltipla, uma linguagem independente da referencialidade cultural. Nesse caso, o dramaturgo não se deixa mais reger nem pelos contextos linguísticos nem pelos contextos geográficos, culturais e históricos. O que se propõe nessa dramaturgia é a arbitrariedade na criação, uma teatralidade radicalizada. E na dramaturgia onidimensional, as personas não têm saberes circunstanciados pela lógica da verossimilhança ou do perfil psicológico. As personas têm trans-saberes e refletem o que o poeta arbitra.Trata-se de umaoperação poética entendida aqui como um modus operandi. É uma arquitetura, um arquitetar poético. A partir do dramaturgo-poeta. Numa tentativa de estar além daquela dramaturgia condicionada ao olhar-repórter.

Você vê a língua como algo moldável. E isso me faz vir à cabeça um livro da Anne-Françoise Banhamou que entende o teatro como a crise do ritual. Ou o ritual em crise. Se considerarmos que a língua materna é um rito, sua peça Babel está pondo a língua em crise. E aí eu faço o gancho com a sua conhecida frase: o teatro não está em crise; o teatro é em crise.

O teatro é uma arte que só existe enquanto está sendo feita e que morre na medida em que está sendo feita. É uma arte em gerúndio. E precisa em uma nova sessão ser refeita. Por isso que nós de teatro temos tanta ânsia de estarmos em cena. Não é, como pensa o senso comum, por exibicionismo. Não. É porque só existimos se estivermos em cena. Outros artistas, como por exemplo, o pintor, o poeta, fazem a pintura e o poema, mas o poema e a pintura existem independentemente da presença do pintor e do poeta. Esses artistas não precisam estar dizendo ou reescrevendo o poema ou pintando o mesmo quadro na tela o tempo todo para que o poema e o quadro possam continuar existindo. Mas para poder existir, o teatro precisa estar o tempo todo instaurando a cena porque o teatro só existe naquele momento enquanto está sendo feito e desfeito ao mesmo tempo. O teatro se faz à medida em que está se desfazendo. Quando termina uma peça, a peça não está feita, a peça acaba. Esse ir se desfazendo enquanto se faz é a crise.

O encenador está ou não está no espetáculo? Lembro que o encenador Antônio Abujamra dizia que o ator entra numa zona escura que somente o ator conhece.

O diretor faz acontecer o fenômeno do teatro, mas não está no fenômeno do teatro enquanto presença física, não está no encontro interpessoal que só o ator estabelece com o espectador. O encenador encena, mas é o ator que está em cena, propiciando a comunicação da encenação com o espectador. O diretor prepara para. Sobre isso o Aderbal Freire-Filho tem uma frase tão pertinente: o diretor é o artista invisível. Quer dizer, a arte dele é criar e permitir que o fenômeno comunicacional do Teatro exista sob a sua orientação, mas não é ele quem protagoniza esse fenômeno. Quem instala o fenômeno é o ator que está em cena. E esse ator reflete, reverbera o trabalho do diretor. A gente só vê o Teatro quando vê acontecer o ator repercutindo e reprocessando os subsídios, as referências que o encenador deu, os contextos da representação que o diretor fez existir e se consubstanciar diante da plateia. O encenador escreve a cena, mas a letra é o ator em um determinado contexto de falas, movimentos, cenografia, figurino, iluminação etc. O diretor de teatro é esse macro escritor cênico. E eu nesses tempos mais recentes tenho me mobilizado tanto por essa escrita que já não me contento em escrever a minha cena como diretor. Tenho me empenhado muito em ser orientador de processos de outros escritores cênicos, outros diretores. Faço meus solos, as aulas-espetáculo, mas paralelamente no âmbito da Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do Ceará ou em grupos avulsos, venho orientando encenações, dialogando com o diretor, o elenco ou sendo um dramaturg, um dramaturgista.

Em 1988 você publica o manifesto do Teatro Radical Brasileiro. Queria que falasse qual era o seu objetivo com esse teatro e o que você considera como radicalmente brasileiro na nossa cultura.

Um dos objetivos era compreender a cultura como manifestação específica de uma espécie de ontologia brasileira em que as diferenças partilhassem algumas interseções. A ideia era, então, buscar uma unidade na diversidade, compreendendo as culturas brasileiras como olhares sobre uma radicalidade mais geral. Entendendo o teatro como arte que é, por exemplo, música, artes visuais, literatura, dança, sem precisar necessariamente fazer música, artes plásticas, artes visuais, literatura, dança. Era a procura não por um teatro interdisciplinar que junta as diversas linguagens, mas sim por um teatro transdisciplinar que descobre ser em si mesmo, na sua radicalidade, a multiplicidade de linguagens. É por isso que o Radical emprega o verbo transubstanciar, quer dizer, transfigurar uma substância em outra substância. Numa atitude não de sectarismo, mas de busca das radicalidades. Era e ainda é a pesquisa por um teatro antropocêntrico, ligado à ideia de que cabe ao humano, ao ator, criar com sua ação em cena os sentidos da encenação e não delegar a resolução de sentidos da cena a uma intervenção, seja da iluminação, da sonoplastia ou da exposição de um vídeo. É compreender que o teatro pode, por exemplo, transubstanciar a linguagem de cinema – a decupagem – em vez de incorporar a exibição de um filme ao palco. As ideias iniciais do Teatro Radical, desde os anos 1980, 1990, têm esse entendimento de que o ator é bailarino sem necessariamente ser bailarino ou ser músico, sem necessariamente tocar um instrumento e cantar. O ator é em si musicalidade e dança. Além desse entender o teatro como transdisciplinar, outro aspecto do Teatro Radical foi desde sempre trabalhar com a polaridade, com a síntese, a dialética, o minimalismo, a repetição criativa em que a gente tem um determinado núcleo de ação e vai repetindo esse núcleo, criando derivações desse núcleo, rizomas decorrentes. Vamos assim com os rizomas criando nuances de uma mesma ação fundamental.

Você pensou em um teatro que emancipasse os atores, ou seja, você achou que uma vez familiarizados com essa poética, os atores poderiam produzir suas encenações?

A intenção não foi eliminar a figura do diretor e nem condicionar essa eliminação à predominância de um ator solista ou de um elenco que prescindisse de dramaturgos etc. Não. O Radical foi pensado como um instrumento ético de análise e uma poética para artistas que se dispusessem a fazer um teatro antropocêntrico, dialético, minimalista, atores e diretores capazes de resolver fundamentalmente a cena não a partir de aparatos outros, mas a partir da ação dos atores.

Essa me parece constituir a sua tese: o ator é o teatro, o teatro é a arte do ator.

E a ideia de brasilidade no Teatro Radical, pelo menos hoje, após um pouco mais de trinta anos de experiência, não implica obrigatoriamente a abordagem de aspectos exclusivos da cultura brasileira. Entendo atualmente a palavra “brasileiro” no Teatro Radical Brasileiro como uma conceituação e não uma demarcação geográfica. Compreendendo o Brasil como esse lugar de dialogicidade, da diversidade cultural, esse lugar de transdisciplinaridade, esse lugar de aceitação e inclusão do diferente, lugar das mediações e intermediações, dos domínios dos trans-saberes. Se considerada essa premissa, seria possível fazer Teatro Radical Brasileiro em qualquer país, mesmo que a temática da peça seja específica do país e nada tenha a ver com o Brasil enquanto cartografia. O que importa é a postura Brasil, a porosidade à brasileira de se relacionar com o Outro, a atitude de incorporar e incorporar-se ao Outro, numa espécie de antropofagia cultural apta a criar uma terceira via.

Esse conceito do ser brasileiro pode ser entendido, idealmente, como uma ruptura de fronteiras, para que o Teatro Radical Brasileiro não se confine ao nacionalismo tacanho. O Brasileiro seria o transubstanciador das culturas.

O Radical tem essa vocação, além de se pautar por uma ação fundamental, uma unidade de ação que se potencializa. É algo que se poderia comparar com a estrutura do jazz, no sentido de se ter um desenvolvimento, uma decorrência, a derivação de uma estrutura nuclear. Sempre a partir de uma ação matricial que vai se desdobrando.

O Teatro Radical não tem nada de barroco e nisso você se diferencia dos tropicalistas. Você não é barroco ou shakespeariano. Você não é do excesso; você é da decupagem.

O Radical é minimalista, sintético, dialético. Produz uma imagem nuclear que quer ensejar no espectador a criação de outras imagens, fazer o espectador pensar, imaginar.

Você tem falado há muito tempo que o público cumpre um papel primordial. Você poderia falar um pouco do como vê o público no seu teatro?

Eu tentei radicalizar também quanto ao verbo espectar, me contrapondo à ideia de que o espectador só é ativo se participar fisicamente de uma cena, em improvisação que envolve corpo, fala e ação. Espectar implica a capacidade de imaginar, de ir fazendo conexões de sentido. De algum modo, o teatro é o humano diante de outro humano fabulando para esse outro humano também fabular. E o Radical se propõe a incentivar o espectador a fabular também. Criando um núcleo de imagens com pequenas derivações de desempenho e de criação de sentido, uma matriz, uma proposição de ações fundamentais, matriciais que, a partir do processo de repetição criativa vão construindo novas possibilidades de expressão, ensejando no espectador conexões indiciadas. É um recurso de criação de uma narrativa que enseja outras narrativas.

O teórico e encenador alemão Heiner Goebbels trata de um teatro da ausência. Ele defende que o teatro não se caracteriza apenas pelo que mostra, mas pelo que deixa de mostrar. O teatro, para ele, é o lugar de onde se vê, o lugar aonde se vai para ver, porém o espectador não vê só o que é visto; o espectador também vê o que não é visto. Defende que o artista, seja o ator ou o encenador, não necessariamente se limita à sua presença na cena, existindo e atuando também naquilo em que ele se ausenta. Penso que a sua dramaturgia, suas ações, seus gestos, são propositadamente incompletas. Você não fornece as imagens todas, nem constrói uma poética necessariamente positiva, da afirmação das coisas, mas calcula certo hiato, certa ausência na qual o espectador possa entrar.

O Teatro Radical, na medida em que elege uma ação fundamental e repete essa ação fundamental criando variantes, derivações dessa ação fundamental, convoca a plateia para aquilo que ela deve ver, mas qualifica aquilo que ela está vendo de modo a que aquelas imagens possam ser completadas pelo espectador.

O teatro é o que você vê e que está sendo mostrado, mas também o que é sugerido e o que está sendo escondido.

É o que está implícito naquilo que o espectador está vendo. Ou seja, a imagem que o espectador tem diante de si é uma imagem porosa, permeável à criação de outras. A interatividade que o Radical propõe não é a da interferência física do espectador na cena como reivindica o Teatro do Oprimido que proporciona ao espectador transcender a sua condição de espectador e passar a protagonizar a cena. No teatro do Boal o espectador tem a oportunidade de pontualmente deixar de ser espectador para atuar, se exercitando politicamente por meio do fomento da razão e pelo fermento da emoção que o teatro possibilita. É uma experiência respeitabilíssima. Mas a interatividade que nós reivindicamos é a que se abre para a atuação do espectador enquanto espectador. Queremos um espectador não necessariamente como um participante da ação cênica.

Eu entendo que o espectador constrói seu espetáculo a partir de pontos de partida da cena e de observações obscenas.

Obscena quer dizer o que está fora da cena, o que está fora da vista.

Eu dou indícios de uma cena para uma obscena. É uma tentativa de indiciar.

O espectador seria um editor. Mas no seu teatro essa edição não é 100% livre.

Não existe teatro 100% livre.

A questão é que eu acho que o seu teatro é fabular. É diferente de certo teatro de imagens, já posterior a Bob Wilson ou Tadeuz Kantor, que não está preocupado com a fabulação. Vemos um conjunto de encenadores contemporâneos – Jan Favre, Romeo Castellucci ou Bosse Provoost, mais recentemente – que não me parecem estar tão preocupados com esse fio narrativo, mas sim em dispor uma multiplicidade de imagens para que o espectador as possa montar como um jogo de armar, que contam com o hiato da significação. As suas imagens já me parecem mais comprometidas com o discurso, com a fábula.

Sim. Com a fabula e com uma reflexão sobre a fábula. A meu ver, mesmo as imagens não concatenadas como discurso ou narrativa discursam e narram, em certa medida, e de posse dessas imagens o espectador engendra a sua lógica de edição.

Do ponto de vista discursivo eu acho que você defende a importância de fixar algum sentido. Mesmo que o público vá manejá-lo, você irradia um sentido, o que o coloca como uma figura estruturante e não pós-estruturante.

Sim, eu busco o sentido das radicalidades que causam e estruturam um determinado entendimento. O Radical é um teatro que encena as causas. Defendo o rigor estruturante.

Sua encenação, no entanto, tem aberturas. Por exemplo: na peça @ (Arroba), do início dos anos 2000, quando a internet ainda estava se constituindo um fenômeno social, você colocou os atores e o público em um chat ao vivo. Abriu espaço para o inesperado.

Era o interneTeatro, um chat teatral, sem computador. As pessoas criavam um nickname e se habilitavam para dizer o que quisessem. Havia um determinado trecho da peça em que a encenação se abria para essa ação interpessoal, de elenco com a plateia. E aí o público atuava, abdicava da condição de espectador para ser ator, inclusive com as suas personas, os nicknames. Era uma tentativa de transubstanciar a experiência virtual em experiência física, presencial. Dava-se então um debate, um debateatro com personagens surgidos ali, identidades inventadas, de improviso. A dramaturgia incorporava o debate. Pelo menos naquele trecho da peça a plateia diretamente se manifestava, o espectador se transfigurava.

A ideia de transfiguração é muito importante para entender o seu teatro. Digo isso me lembrando, por exemplo, da sua versão de Apareceu a Margarida. Você se transfigura em cena numa personagem feminina.

E masculina. Porque a minha representação da Margarida trabalha a ambiguidade, o feminino e o masculino.

Também, por exemplo, no solo Sargento Getúlio você não parece mimetizar o personagem como o Lima Duarte fez no filme de Hermano Penna. Seria interessante você falar um pouco da sua criação Sargento Getúlio para esclarecer a sua lógica de transfiguração.

Minha adaptação teatral do romance de João Ubaldo Ribeiro estreou em 1991, no Teatro Universitário daqui e posteriormente cumpriu temporadas em Brasília e no Rio de Janeiro. A ação da peça mostra a trajetória de um policial fazendo a escolta de um preso político numa tortuosa viagem pelo sertão do Nordeste. No trajeto, o personagem recebe uma contraordem, mas, mesmo assim, por sua conta e risco, resolve cumprir sua missão, se insurgindo contra o poder de mando do chefe e, em função disso, deflagra um conflito que conscientiza a personagem da sua heroicidade e da sua fragilidade ante a hegemonia da conjuntura política. Eu, então, entendi o Getúlio como uma espécie de samurai caboclo que desafia o poder, se afirmando como um cidadão autônomo. A encenação ocorria numa passarela armada entre duas arquibancadas de onde a plateia via o espetáculo como se o público estivesse às margens da estrada que o personagem percorre. O mito que regia o entendimento da peça era Anteu. Anteu é a figura que segundo a mitologia conseguiu, por algum tempo, vencer a força de Hércules, porque cada vez que vai ao chão golpeado por Hércules, se ergue mais potencializado, já que se nutre da energia telúrica, em função de ser filho de Gaia, a deusa terra-mãe. Então, na concepção cênica do espetáculo o Getúlio está sempre em interação com o chão, se arrasta no chão, nunca levanta os pés do chão quando anda, como se aquele corpo fosse uma extensão da terra, a passarela-estrada. No prólogo, por exemplo, a voz do Getúlio vinha das entranhas do porão do teatro, abaixo do palco onde estava a plateia em arquibancadas, sem que o ator pudesse ser visto.

Durante boa parte da cena você não estava visível.

Só se ouvia a voz da personagem como se o chão estivesse falando. Depois é que o personagem aparece vindo de uma espécie de alçapão. Então inicia a viagem na passarela. E as falas, durante essa trajetória, são ditas como onomatopeias de um carro em movimento. A emissão de voz construía a ideia de um carro na estrada. Nesse trecho da peça, eu representava a viagem.

Era uma dramaturgia épica. Você não estava só compondo o Sargento Getúlio; você estava de alguma maneira encarnando todo o romance do João Ubaldo, uma visão geral do livro, mais ampla que a do personagem.

Eram doze cenas e em uma delas Getúlio encontra Luzinete, sua namorada. Por um momento, cansado de suas peripécias como policial/jagunço, ele aventa a possibilidade de romper com seus compromissos para ficar no sertão com ela, se transformando num sertanejo comum, com mulher e filhos. Depois de se considerar inapto para esse estilo de vida, compreende que seu destino é ser nômade, sem raízes. Mas antes de seguir a sua saga, Getúlio faz sexo. Ele se deita sobre o chão da passarela, numa alusão de cópula. Luzinete é a terra.

A primeira obra sua que eu vi foi Flor de Obsessão, peça pós-Sargento Getúlio. A impressão que tive era a de que você transfigurava com o corpo, o rosto, a voz, o material textual do Nelson Rodrigues, os contos do autor. Você parecia alinhar essa matriz textual com um forte princípio de deformação, criando figuras, produzindo uma experiência que faria o público conquistar novos procedimentos de fabulação sobre estes textos. Tinha a ver com um posicionamento de energias, de forças, de tonalidades, em suma, um tipo de disposição dos materiais cênicos. A cena é orquestrada a partir dessas linhas de força. Ela constrói uma dramaturgia, no sentido de epistemológico do termo de um trabalho ou escrita (ergos) de ações (drama). Na peça, você é um figurador, porém figura transfigurando.

A minha representação em Flor de Obsessão se estrutura em energias que vão se contrapondo a outras. Inclusive com a possibilidade de, por exemplo, uma energia conter vários personagens de um dos trechos do conto. Porque os personagens se caracterizam não por partituras individuas imutáveis, específicas de voz, de corpo, nem de movimento. Cada conto tem a sua polaridade radical expressa em uma ação fundamental. Numa unidade uma determinada personagem é caracterizada com uma energia e numa outra unidade essa mesma personagem pode ser caracterizada com uma outra energia. A proposição não é caracterizar a personagem, mas caracterizar as energias polarizadas para, assim, mapear as radicalidades conflituais de cada conto. É o recorte de um teatro que se quer dialético, minimalista e sintético.

Ao Radical então interessam as energias contraditórias de cada situação.

Interessa a radicalidade da cena. Em Flor de obsessão cada conto tem a sua polaridade, baseada numa percepção geral de que Eros e Thanatos são energias vitais, de potência e de perda de potência. São três contos. Com dois movimentos opostos em cada um. Então, ao todo, somam seis movimentos que alternam potencialização e despotencialização. São imagens dialéticas matriciais que têm um outro componente: invocar no espectador, através de sua imaginação, outras imagens, solicitando, assim, do espectador o ato de inventar, em interação com o ato de ver. A ideia seria a partir dessas imagens que se repetem com diferentes nuances de significação convocar o espectador para imagens invocativas de outras imagens. O nosso esforço seria convocar para invocar, no sentido de tornar a cena mais permeável à intervenção criativa, à imaginação do espectador. Porque o Radical entende que o teatro é uma invenção cênica que deve despertar a inventividade do espectador. A inventiva do espectador completa a invenção da Cena.

Mais do que objetivar uma ideia de verdade, o Teatro Radical me parece expor as contradições do mito. Queria uma reflexão sua sobre a ideia do retorno ao mito no teatro. É um outro debate que me parece muito contemporâneo. O mito está presente no teatro na medida em que o teatro está inserido em sociedades tradicionais, mas no mundo moderno essa voz maior e uníssona do mito se fragmenta através dos processos de individuação. No entanto, eu tenho observado que no teatro mais recente o mito tem retornado, porém de diferentes maneiras: como retrovisor e como releitura histórica, como nas dramaturgias de Rafael Spregelburd e Marcos Layera; como uma tentativa de aproximação do mito a uma experiência pessoal e íntima, como nas criações de Tiago Rodrigues, Angélica Liddell ou ainda nas auto-ficções de Sergio Blanco. O seu teatro também me parece ancorar no mito. Lembro aqui seus textos Merda que trata das origens do próprio teatro e A Divina Comédia de Dante e Moacir que relaciona a mitologia sacra em torno da figura do poeta errante com a mitologia mundana cearense.

O Teatro Radical entende que os mitos atravessam o tempo, perpassam a história, têm trans-culturalidade e sobretudo trans-historicidade. É essa trans-historicidade que faz com que nós, hoje, no mundo contemporâneo, sejamos o reprocessamento e a atualização deles. Por isso quando nos deparamos com um mito nos interessa analisar como ele se reflete na contemporaneidade e qual a correlação de significado que ele mantém com outras culturas. Neste sentido, o mito adquire a dimensão não apenas de uma matriz cultural específica, mas a dimensão transcultural, um potencial trans-histórico, dialético, que se atualiza e que nos enseja a uma busca por desvendar a tese e a antítese dos mitos. É, enfim, uma tentativa de desvelar as contradições do mito.

Uma tentativa de pôr o mito em crise.

Os mitos são trans-histórias.

Atravessam as culturas, mas não estão presos às culturas. Trans-historicamente, o mito se desnacionaliza e adquire um pertencimento geral.

Ao buscar correlações míticas, suas polaridades e dialética, colocando, como você definiu, o mito em crise, o Teatro Radical – independentemente das mitologias – se abre à possibilidade de criação de novos mitos que possam apontar compreensões novas em relação ao estudo de um texto ou contexto. Procurando na etnografia o protótipo ou inventando uma mítica ainda não-catalogável que nos remeta a esse protótipo, o que nos interessa é o mito que represente a síntese que precisamos fazer da peça. Para que tenhamos uma referência trans-histórica que traduza a dialética da peça, fazendo assim uma relação entre as discussões teóricas, intelectuais e o imaginário popular. O Radical, então, estabelece uma analogia entre o entendimento racional e uma expressão cultural (o mito), para que, então, se conclua o processo de busca do conflito radical da peça que está sendo montada. É sob esse ponto de vista que dialogamos com todos os mitos que estudamos. Estabelecendo esse contraponto entre cultura e racionalidade. Por exemplo: em A Divina Comédia de Dante e Moacir o mito do Judeu Errante me pareceu encarnar o dilema do cearense entre ser um nordestinado imigrante ou um homem arraigado às origens telúricas.

Em A Divina Comédia de Dante e Moacir você, como autor, redimensiona o sentido primeiro de A Divina Comédia, de Dante Alighieri, ao transformar uma matriz poético-religiosa em uma matriz geográfico-sociológica. Você desterritorializa o mito. Queria que você falasse sobre o seu teatro lhe parecer um lugar de dessacralização dos mitos, em que faço alusão à ideia de Giorgio Agamben a propósito do que ele chama de Profanação, entendido como o contradispositivo do poder ou da narrativa hegemônica.

O Teatro Radical cria uma estranheza, deslocando o mito para encontrar outras leituras dele. A gente descontextualiza o mito de um lugar e recontextualiza em outro, fazendo analogias, traçando correlações para tentar acrescentar a ele novos sentidos.

Você fez esse deslocamento, por exemplo, em Ramadança. Em cena, você retira o maracatu cearense do lugar cerimonial de coroação da Rainha e promove um ritual de despojamento da majestade afro-brasileira para tratar do ramadã e da jihad.

Em Ramadança a personagem em cena é uma rainha do maracatu que se apresenta como uma espécie de Medeia negra, mãe arquetípica, detentora do poder de vida e morte em relação aos seus filhos. Em tom de prece essa matriarca faz exortações sobre as chamadas guerras santas, manuseando uma boneca branca de plástico que ocupa o lugar da calunga, figura emblemática do tradicional cortejo, feita tradicionalmente de pano.

É uma perversão do sentido do rito.

É perversão também porque essa rainha-mãe, Demeter negra que amamenta e acalanta o branco, se transforma numa espécie de Cronos feminino e se rebela contra os humanos. A peça foi feita para ser apresentada no Seminário Internacional de Filosofia Bárbaros Civilizados em 2001 e faz alusão a Luzia, antiquíssimo vestígio de corpo humano, mulher negra descrita como se fosse uma Eva primeva, uma mãe da humanidade. Eu associei essa figura primordial à rainha do nosso maracatu e à grande-mãe junguiana.

Você não só profana o mito como se preocupa em fazer correlações mitológicas para inventar novas mitologias. Ramadança mistura Grécia Antiga com a cultura árabe e a cultura afro-brasileira.

Mistura algumas genealogias e algumas gestas.

Seu teatro é de muitas gestas e muito preciso no gesto. Joseph Danan diferencia o gesto da ação no teatro. A ação cênica teria a ver com o impulso condicionado ao real imanente ou a uma certa ideia de imitação da realidade. Já o gesto é algo que transcende o emergencial e transborda da sua significação imediata. Se alguém, por exemplo, se levanta de uma cadeira ou empurra uma pessoa, isso é uma ação, que é algo imediato. Já o gesto não se resume a ser uma ação. O gesto é uma irradiação de algo que sobra de seu conteúdo imediato e físico e que exige uma mediação. Daí eu achar que Ramadança vem a ser um dos mais radicais dos seus espetáculos porque em cena você fica rodando o tempo todo e a partir desse rodar as inúmeras mitologias desse gesto contínuo surgem e se conectam, como por exemplo a dos dançarinos que rodam para e como Deus, no dervixe.

E as rodadas têm a ver também com a incorporação dos terreiros de Candomblé e Umbanda, as nossas giras. O filho de santo incorpora entidades girando, girando, girando e instaurando outro estado de energia. A base da encenação é girar, girar, girar. A mãe-terra gira.

Seu Teatro é profano porque você profana poeticamente o mito. Mas o Teatro Radical não é simbólico; ele transfigura os símbolos. Se fosse um teatro simbólico, o símbolo estaria sempre no seu lugar de origem e me parece que o que você faz é deslocar os símbolos de lugar e do tempo para produzir poesia… Você quer dizer mais alguma coisa ou já podemos encerrar aqui a entrevista?

Há sempre muito a dizer, considerando esses meus tantos anos de trabalho. Mas acho que a entrevista já percorreu pontos que informam, elucidam, questionando não somente aspectos factuais biográficos. Houve troca de ideias, opiniões em interação, numa conversa em que a minha trajetória pessoal serviu como ponto de partida pra gente tratar de temas de interesse geral do teatro. Foi instigante e bonito nosso diálogo, não foi?

– Sim. É que somos os dois de teatro. E foi, afinal, o teatro que inventou o diálogo, não é?

Thiago Arrais é graduado em Direção Teatral pela UFRJ, mestre em Teatro pela USP e doutor em Estudos Artísticos pela Universidade de Coimbra. Professor do curso de Licenciatura em Teatro do IFCE. Professor convidado por universidades do Brasil, Portugal e França. Tem textos e livros publicados nesses países, onde também se apresentou com o Coletivo Soul, de que é o diretor. Trabalhou com grandes nomes do teatro brasileiro como Antônio Abujamra, Aderbal Freire-Filho e José Celso Martinez Corrêa.

***