Foto: Cacá Bernardes

Por Kil Abreu

Eliane Robert Moraes nos conta, na apresentação de uma das edições brasileiras de “História do olho”, que o livro nasceu por sugestão do psicanalista de Georges Bataille. Surgiu, portanto, em uma sessão terapêutica que pretendia pacificar no paciente a relação entre “o filósofo e o devasso que abrigava dentro de si”. A novela foi publicada sob pseudônimo na Paris de final dos anos 20. Que ainda cause escândalo hoje é sinal de que continua viva. É o relato sobre um casal de jovens – o narrador, Simone – e depois Marcela, seus parceiros e parceiras em lugares, orgias e episódios sexuais que podem ser resumidos como um percurso de erotização radical da vida ordinária. No sentido da fábula é este o material que serve como um dos eixos de “História do olho, um conto de fadas pornô-noir”, que o grupo de treze performers, amadores e profissionais, apresenta nesta edição da Mostra internacional de teatro de São Paulo, sob direção de Janaína Leite e em coprodução com a MITsp.

O espetáculo não é uma encenação do texto. Toma como roteiro seus pontos angulares e trechos escolhidos por quem está em cena. Há um segundo eixo a partir das histórias pessoais do elenco e da própria representação.

Contos de fadas são narrativas em geral moralizadas e moralizantes. Tendem a uma pedagogia em que a reafirmação de valores socialmente aceitáveis é a tarefa. Não foram, não são poucas as tentativas – na literatura e nas outras artes – de refazer, pela via negativa, as jornadas edificantes de heróis e heroínas, lustradores dóceis dos costumes. É isto o que também acontece no espetáculo, ainda que não seja este o ponto de chegada artístico que se coloca. Trata-se apenas de um artifício útil para apresentar a disputa entre liberdade e interdição, na chave da sexualidade, das possibilidades de afirmação política e existencial a partir das bordas consideradas sombrias pela consciência civilizatória. Como em um paródico “grand-guignol” do comportamento, todo o plano cênico é feito por esse ludismo às avessas, que avança em imagens “adultas” e explícitas, um catálogo de práticas fora da ordem apresentado como jogo infantil. O efeito, como se pode esperar, se dá pelo contraste. Mas podemos ver que a inversão tem outras razões, além de sacanear a forma consagrada usada para educar crianças. É que o jogo infantil é de fato um espaço ainda livre de censura. Sua retomada como modelo e estrutura onde vai circular o nada pueril plano de pensamento do espetáculo é, mais que ironia, uma reivindicação a favor da vida não patrulhada.

Bataille é importante pré-texto para a ativação do campo de inquietações de um paradoxal, festivo desconforto. Quando se diz “desconforto” é preciso pensar que se trata de algo difícil de atestar sem correr o risco de apresentar como universal um juízo íntimo. A impressão íntima é o esperado na fruição de qualquer obra de arte. Mas aqui mais que nunca ela pede audição e debate. E depende de avaliações que vão de juízos morais até a validade ou não dos procedimentos estéticos mobilizados em cena. Para olhar o trabalho sem moralizar é preciso, portanto, tentar vivê-lo mas também criar distância.

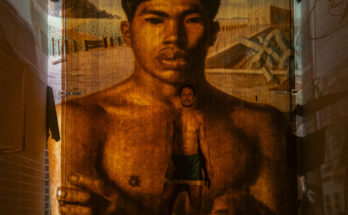

Dadu Figlioulo e Lucas Scudellari em cena.

Foto: Cacá Bernardes

Filosofia desejante, teatro iconoclasta

“História do Olho”, a novela, já foi comentado por uma porção de gente importante – de Sartre (que acusou Bataille de misticismo) a filósofos “desejadores” como Michel Foucault, passando por Roland Barthes (o ensaio dele está nas edições brasileiras), Derrida, Lacan e outros da psicanálise. No entanto aqui talvez seja útil lembrar, entre estes, Julia Kristeva, com quem Janaína Leite tem diálogo já de longa data. Uma filosofia que vem ajudando a fundamentar seus trabalhos, especialmente quanto à ideia de abjeção.

Em um resumo drástico: para Kristeva os processos de diferenciação do eu e de formação do que chamamos subjetividade passam fundamentalmente por atos de recusa da criança, que vão de ações fisiológicas como defecar e urinar, a atitudes de comportamento que já podem ser vistas como escolhas. A abjeção é, entre outras coisas, um julgamento no fio da lâmina, entre o eu e o outro. A depender do caso, pode ser mais ou menos sofrida. Começa no estritamente biológico mas estende-se adiante à materialidade das relações, ao campo social. Dito de maneira simples, a repulsa, o nojo ao excremento tornam-se, segundo ela, uma questão. Porque o vômito, a urina, são nossos. Para ficar no tema de Bataille, esse “olho de mil olhos” que é a percepção e seus múltiplos aparatos, não pens vê como também julga. O problema é que o que julgamos abjeto é um “fora de nós” ao mesmo tempo em que nos pertence porque o ciclo não cessa, sabemos que a coisa está lá. Daí a diferença entre o abjeto e o reprimido. O reprimido está escondido, só aparece involuntariamente. O abjeto é da ordem material das formas de consciência. E a consciência de tê-lo dentro gera apreensão, sentimentos difusos em que expectativa, risco, medo e perigo convivem. Traduz-se como o incômodo do eu que se descobre – este é o dolorido espasmo filosófico – também como o outro, em si assimilado e nem sempre desejado.

Esta é uma questão da maior importância, no limite do tabu, em outro espetáculo de Janaína Leite, Stabat Mater. A maternidade e todo o corolário de expectativas construídas socialmente em torno da imagem da mãe pode ser vista também sob este prisma. É o que aquela dramaturgia nos diz. A relação não é fortuita se tivermos em mente o espetáculo atual. Ali como aqui não deveria ser escandaloso perceber que o esquema existe, que eventualmente uma mãe grávida ou a convivência da mulher com sua prole abarcam muitas passagens de recusa. Da mesma maneira, mas em via oposta, assumir como ato livre o que é julgado socialmente abjeto no campo do comportamento, assumir as práticas sexuais como algo que tem lugar no âmbito da vida corrente e à luz do dia, é fazer a mediação que está pedindo para ser feita. Não significa que o mal-estar será abolido, porque a assunção da liberdade, de uma vida que flui fora da expectativa hegemônica, paga o preço de novas violentas vigilâncias. Mas a representação da atitude e, mais que isso, a sua discussão pública no teatro podem quem sabe trazer a possibilidade de o desconforto desvelar outras interdições em campo mais ampliado porque a repressão não é só do âmbito da intimidade, é também social, implica disputa de poder no campo do instituído, do legitimado.

Corpo e mercadoria, abjeção e performance

Embora as relações entre abjeção, gênero e condição social tenham sido debatidas posteriormente, Georges Bataille tratou sobre isso, a partir de uma mirada sociológica e em um cenário de ascensão do fascismo e dos conflitos de classes no entreguerras. O pesquisador Manoel Rufino nos informa que o termo “abjeção” foi usado por ele nos anos de 1930. Basta atentar para o título de um dos artigos: “a abjeção e as formas miseráveis”, em uma revista de ensaios sociológicos. Ele mostrou interesse pelas conexões entre o sentido particular desse debate na psicanálise, mas tentou estendê-lo ao campo social. O mesmo Rufino nos diz que naquele momento, em uma conversa com o poeta André Breton, Bataille fazia esta liga a partir dos textos de Sade, e via ali que “o desperdício, o lixo, são os corpos estrangeiros no ciclo de produção capitalista, e causam abjeção” (…) pela privação que eles sofrem ao participar do ciclo de produção e também por representarem uma sobra que não pôde ser absorvida pelo sistema. O ciclo de exploração que mantém as classes trabalhadoras baixas e excluídas como abjetas pela classe média continua ao longo da história”[1].

Foto: Cacá Bernardes

A citação não é gratuita. Pensando no espetáculo, no seu elenco, o que salta de imediato é que quanto aos “corpos estrangeiros” (uma parte deles de efetivos trabalhadores e trabalhadoras do sexo), de lá para cá o capital dinamizou-se muito. Na Europa tanto quanto entre nós, a periferia do capital. Não sem contradição, como é esperado. O Brasil é um dos países que mais consome pornografia no mundo. Ao tempo em que também é umas das forças conservadoras emergentes tidas como mais virulentas neste momento. Esta visada não está entre as prioridades na abordagem da peça, ao menos não diretamente. Tem que ser intuída. Mas os fios da meada estão postos por todos os lados. Para puxá-los é preciso cuidado. Sob o risco de as considerações virarem enquadramento salvacionista. Por exemplo, em uma das primeiras cenas o ator pornô Lucas Scudellari faz o seu relato sobre como chegou ao mundo da pornografia. Um homem que, visto assim, poderia levar as consciências politizadas, do estado de empatia direto ao decreto de “resgate”. No entanto, a fala de Lucas não é de lamento, é de aderência ao seu trabalho. De uma caixa ele retira os prêmios que ganhou na produtora para a qual fez filmes, comemora e se orgulha. É um deslocamento, um desmonte importante, que nos coloca diante, quem sabe, do nosso próprio moralismo apresentado com verniz de boa ação. Com isso não se diz que os modos de exploração do capital não se estendem à indústria pornográfica. Mas abre-se outro horizonte, em que se pede reconhecimento daquilo como um trabalho efetivo, uma escolha que pode ser vista segundo os diferentes lugares que ocupamos no sistema de produção. Não são as mesmas condições, mas em alguma medida estamos juntos quando nós também oferecemos nossos corpos à mercantilização, em trabalhos “moralmente aceitáveis”, no raio da consciência hegemônica. É apenas um exemplo. O espetáculo dá outras possibilidades para esta discussão entre moral e economia política, ainda que esse não seja a sua pauta direta.

Encenação, desordem, ordem

Como é pedido na performance, o elenco que mistura atores e atrizes profissionais e amadores não pode ser colocado sob a expectativa do rendimento técnico strictu sensu. E não há prejuízo. Nessa área, aquilo que o espetáculo não é será compensado com muita vantagem por aquilo que ele é. A direção foi muito sensível ao criar o espaço para que o elenco chegue aonde pode chegar, sem no entanto ficar refém do espontaneísmo. Não estão atrás de dominar a técnica e sim de viver aquela experiência dimensionando da maneira mais franca possível a própria história, a ficção e o rigor da encenação (é uma montagem rigorosa). Assim a gente acompanha a trança, a transa entre a novela de Bataille e sua “atualização”, em linhas transversais nas quais vida e representação se tocam o tempo todo. Não há como descrever as cenas sem reduzi-las a um esquema que não vai alcançá-las. Quem puder, vá e veja. Basta dizer que são artistas que toparam vir para o teatro ( (os, as que já não estavam nele) trazendo as suas histórias e chamando a nós mesmos, em atitudes libertas, da sexualidade e do afeto, em práticas fora da ordem. Não é pouco.

Com este trabalho Janaína Leite firma-se como uma artista encenadora. E tecelã dos caminhos expandidos na dramaturgia brasileira contemporânea (aqui acompanhada pelo dramaturgismo de Lara Duarte e André Medeiros Martins). Há um alargamento da sua pesquisa, em arranjos ainda não vistos por nós na trajetória. Não é que em peças como Conversas com meu Pai e Stabat Mater a encenação seja menos valorosa. É que os procedimentos são outros. Se antes tendiam à concentração e ao minimalismo dos recursos, agora se ampliam. Mal comparando, o espetáculo de hoje tem o espírito do happening (ainda que o improviso não seja recurso central) e o formato do teatro de variedades, mas com fio narrativo bem afirmado. Não é só quanto ao volume da representação. É que o trabalho agora mais visivelmente coletivo pede dela vocação para uma síntese de outra natureza, entre materiais de épocas, origens e finalidades diferentes.

Janaína de alguma maneira, ainda que distante, parece estar na sintonia das dramaturgas feministas dos anos 60 e 70, e mesmo antes (o que diria Maria Jacintha?) como que trazidas na bagagem para viver uma experiência em que a posição da mulher como mentora de histórias e feitiços cênicos é levada a um ponto extremo. E o que pensarão outras dramaturgas como Marcia Zanelato, Dione Carlos, Vana Medeiros, Suzy Lins de Almeida, Silvia Gomez – outras vozes de agora, certamente com interesse em tudo isso e na ponta dessa linhagem? Em outra frente, talvez esteja próxima, ao menos aqui, do te-ato de Zé Celso Martinez Corrêa. De uma parte da dramaturgia de Newton Moreno (pensemos especialmente em “Dentro”, “A cicatriz é a flor” e “Ópera”). Mais recentemente, de Ronaldo Serruya e suas visitas ao tema da doença como estigma e libertação, como no seu “A doença do outro”. E, ainda, das performances sexualizadas da transfeminista Bruna Kury. É tudo hipótese. Artistas às vezes conversam sem alarde, silenciosamente. Mas talvez haja alguma consequência nestes imaginados parentescos. O importante é que existe voz autoral, é um trabalho que independe das filiações.

Nesta História do olho… a diretora orquestra com habilidade notável a cena. É possível vê-la trabalhando na marcação ágil, nas entradas e saídas de luz, da cenografia móvel, da trilha executada ao vivo, na condução que não enquadra as delicadezas explosivas do elenco. E, sobretudo, é possível vê-la empenhada nos paralelismos que a montagem (no sentido rigoroso da palavra) nos quer fazer ver. É uma encenação interessada nos efeitos que os procedimentos podem gerar, mas não os dissocia do plano de pensamento, inquieto naquela tarefa de fazer as relações de uma maneira cenicamente sustentada. Tende à artesania, na preocupação com o plano geral tanto quanto dos muitos pequenos detalhes. Não a favor de si mesmos e sim dos Nortes, das questões de fundo que procura manter visíveis e quentes.

Mas também há pontas. Primeiro, quanto à sobrevivência das fontes colocadas em cena. As passagens do livro de Bataille têm prejuízo. Não é uma literatura difícil, apesar da profundidade. É que há uma exigência quase sobre-humana, de fazer existir a parte mais importante do texto, que não está só na fabula, na história que se conta, embora ali haja impacto. Está na filosofia. A dificuldade para a transposição cênica tem mais a ver com a experiência própria da leitura, que é diferente da experiência do palco. Não se pede a passagem automática de uma a outra. Alguma perda sempre há. Mas mesmo que se trate de recortes o que está mais ao fundo da narrativa se perde. Não há dúvida de que pelo andamento das cenas – em geral rápido e cheio de linhas de fuga – não é intenção verticalizar no texto original. Ainda assim, há prejuízo já que ele é uma das referências da forma. Esse déficit é em parte compensado pelo outro esteio da dramaturgia, centrado na materialidade da cena, na presença dos corpos e discursos do elenco, agora sim bem sustentados.

Uma segunda coisa é a presença da diretora ao final, sem figurino e relativamente resguardada da exposição a que todes se permitiram até ali. É uma passagem controversa, que interessa. Causa estranhamento, na negativa. Para acompanhar a Janaína de uma maneira justa seria preciso considerar o que não está lá e que nem todo espectador conhece. Por exemplo, a trajetória artística. Quem viu seus espetáculos anteriores já não pode levantar questões sobre risco. Além disso, há a própria escolha. Sendo ela a liderança deste trabalho, com todos os precipícios, os enfrentamentos e dificuldades que ele oferece, o processo não pode ser visto como algo acidental. Já é uma evidência, por si, da grande exposição, de inteireza e irmandade. Mas para o espectador “comum” vale a percepção imediata da cena. E a natureza do trabalho é a de uma aventura desmedida. O espetáculo é também sobre atitudes de corpos que escolheram estar fora da ordem, fora do movimento ditado da vida. As pessoas (antes dos artistas) que estão ali colocam-se para discutir isso no limite (literal, aliás) da agulha varando a pele. É preciso então ver se a presença de Janaína, naquela forma, não acaba suspendendo a radicalidade, se não acaba involuntariamente instituindo a medida, a ordem e talvez alguma autoridade, contestadas antes. Dá o que pensar.

Foto: Cacá Bernardes

Golpes e liberdade

No espetáculo, não se trata de perguntar se os modos de comportamento e os caminhos escolhidos para a afetividade daqueles, daquelas pessoas que performam, os fazem, as fazem mais ou menos felizes, porque teríamos que também perguntar se o comportamento carola, socialmente amparado, é “feliz”. Isto é algo impossível de dimensionar tanto em um caso quanto em outro. Que cada um encontre o lugar onde possa colocar o seu desejo, que encontre a sua turma. O que mais interessa é pensarmos se esta fábula, este espetáculo articulado nestas formas cênicas e com estas pessoas, podem ser vistos como emblema, como sinalizadores de algo justo para todos, todas, todes. E, sim, com um mínimo de esperança ativa talvez seja possível tomar este impasse psicanalítico “vintage” do Georges Bataille, agora reposto em forma cênica, como emblema. Esta aventurosa versão para o palco, favorecida pelo espaço de debate coletivo que o teatro é e que a montagem estimula, pode nos mobilizar diante dos perrengues da sociabilidade no presente. São muitas as entradas, mas para ficar na mais urgente – sem pretender capturar a obra ao cativeiro do argumento: em um país onde as decisões sobre a vida em sociedade são regidas neste momento por pilantras que chegaram ao poder na base do golpe, pelas políticas do recalque, do enrustimento, da falsidade ideológica, da violência, do combate ao prazer, do estrangulamento das pulsões de vida – em um lugar assim descrito este espetáculo pode ser visto (a íris é um ovo intencionado) como uma rica coleção de descompassos, de escolhas intencionais na contramão do estado geral das coisas. Descompassos produtivos, em que os esforços para uma iconoclastia da representação não sejam tomados apenas como questões íntimas. Que sejam as forças, as vozes que sinalizam demandas de liberdade no sentido geral. Ou seja, para todo mundo, o que é sempre o mais justo. Imaginar os caminhos para que isso seja feito é a parte mais viva, e é o que torna a experiência do teatro, deste teatro, deste espetáculo, algo fascinante. É o que estes artistas estão nos dizendo. Nos dizem isso enquanto já estão em movimento, capinando o terreno com seus corpos e atitudes.

História do Olho – um conto de fadas pornô-noir

Fez apresentações de estreia em 10, 11 e 12 de Junho. Na programação da MITsp – Mostra Internacional de teatro de São Paulo. Teatro Paulo Eiró – Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro

Segue em temporada no TUSP – Rua Maria Antônia, 222, Consolação – De 7 de Julho a 7 de Agosto. Quinta a Sábado às 19h. Domingo às 18h.

Idealização, direção, dramaturgia e performance: Janaina Leite

Dramaturgismo e Assistência de direção: Lara Duarte e André Medeiros Martins

Performers: André Medeiros Martins, Anita Saltiel, Armr’Ore Erormray, Carô Calsone, Cusko, Dadu Figlioulo, Georgia Vitrilis, Isabel Soares, Lucas Scudellari, Ultra Martini, Vinithekid e Tadzio Veiga

Composições originais e performance: André Medeiros Martins, Ultra Martini e Vinithekid

Luz: Wagner Antônio

Figurino: Melina Schleder

Preparação Corporal: Lara Duarte

Arranjos e Desenho de Som: Renato Navarro

Produção Musical: Mateus Capelo

Suspensões: Pombo Morcego, Blue Mermaid e performers convidades

Concepção de manequins articulados: Tadzio Veiga

Cenotécnico: Edson Luna

Direção de Produção: Carla Estefan

Assistentes de produção: Samuel Rodrigues e Letícia Karen

Coordenação de palco: Cusko

Operação de som ao vivo: Vinithekid

Técnico de som: Renato Navarro

Operador de luz: Felipe Tchaça

Colaboradores: Eliane Robert Moraes, Christine Greiner, Biaggio Pecorelli, Bruna Kury, Ediyporn, Beto Profeta, Artur Kon e Rodolfo Valente.

Assessoria de Imprensa: Frederico Paula/Nossa Senhora da Pauta

Fotos: Cacá Bernardes

Design Gráfico: Sato do Brasil

Mídias Sociais: André Medeiros Martins

Gestão de projeto, Produção e Difusão: Metro Gestão Cultural

Apoio: Teatro Mars e Centro Cultural da Diversidade Coprodução: MITsp

[1] Citado por Manoel Rufino em “Abjeção em Julia Kristeva: interlocuções com Sigmund Freud e George Bataille”. Revista de filosofia. Universidade da Bahia. Salvador, v. 2, n. 1, 2021.