Por Kil Abreu

Algo se quebrou. Ou está se quebrando, disse Caetano Veloso naquela canção.

O espetáculo de Ronaldo Serruya sobre a sua condição de homem positivo é, além do relato próprio, da história singular, um trabalho que junto a outros demarca algo que se quebra para abrir passagem. Podemos sentir e ver isto aqui e ali, através dos pontos de mutação que surgem já não à sombra das obras de arte, não como uma meia face na porta entreaberta dos armários e sim na musculatura explícita dos atos militantes que já não aceitam falas envergonhadas, metaforizadas, temerosas da culpa. “AIDS, AIDS, AIDS” – pede o ator que a plateia repita a certa altura da encenação. A melhor forma de exorcizar o mal é proclamando o nome daquilo que foi tomado como maldição, parece nos dizer. Mas não se trata de crença ou de operação metafísica. É na materialidade das relações que a peça marca o seu campo. Ao narrar parte do seu percurso pessoal sem deixar de olhar para os lados, Serruya vira pelo avesso as tripas da suposta “natureza” do vírus, para mostrar o quanto há ali não só de acidente biológico como também de deliberada construção social.

Poucas vezes vimos em cena nos últimos anos, em que a peça-palestra se popularizou no teatro, um ajuste tão favorável entre forma e questões de fundo. A montagem, na estratégia da fala-manifesto, dá conta de alcançar tanto o que interessa no depoimento íntimo quanto as ligas entre subjetividade e sociedade. O fluxo entre esses lugares – que são em certo aspecto o mesmo lugar – é beneficiado pela suspensão da ficção. O documental é um aspecto que ampara o esquema narrativo e o libera da prestação de contas que seria devida em um teatro de fábula.

É uma história sonhada como se fosse um filme, ele anuncia. Mas aqui é preciso notar, neste caminho rumo ao documento, que se trata de um cinema transcendental, de uma transa aberta a vários diferentes materiais. No lugar da ficção entra o procedimento de colagem em que são amalgamados materiais de diversas ordens – da percepção em espelho diante da vida aos textos das filósofas chamadas para essa conversa pública. E a própria presença da plateia, arrematada como o elemento imponderável do encontro.

Quando se diz que a peça-palestra é neste trabalho uma forma útil é porque assim como em qualquer outra invenção fresca que nasce no mundo da arte, esta também, aqui e ali, tem dado com os burros n’água, por vezes tem sido inútil. A forma, quando tomada apenas como moldura, vira mero artifício de um teatro de terapia autoindulgente em que a plateia é chamada a olhar testemunhos de fraca potência poética e grande ensimesmamento. Por isso é de se comemorar que um dos efeitos mais estimulantes em “A doença do outro” seja o da a percepção de que os teatros do eu podem alcançar também os teatros do mundo. É algo importante em uma arte que não nasceu para servir ao umbigo dos criadores. Por mais particular que seja o seu campo de pensamento será sempre a inquietação da vida coletiva.

E então, se este argumento se sustentar, um dos aspectos mais interessantes deste espetáculo, e o que mantém a teatralidade firme, é o modo como a dramaturgia atualiza a História, como trata estes temas em termos já diferentes do que se poderia esperar de uma obra sobre pessoas portadoras do HIV que vivessem da década passada para trás. Não é à toa que o Ronaldo chama como apoio aos seus argumentos filósofas como Susan Sontag e Patrícia Hill Collins. Em ambas a discussão sobre identidade, raça e gênero são postas em intrincadas correlações que podem não ser, por um lado, a abordagem preferida em uma sociologia para a qual o horizonte dos conflitos de classes deve orientar a leitura. Mas que, por outro lado, nem de longe pactuam com uma visão narcísica ou exclusivista das micropolíticas. A esse rol de palestrantes inclusos certamente seria importante lembrar um que não é citado, mas segue subliminar nos fundamentos da peça: Michel Foucault. Não é outro o tema acidental do espetáculo senão aquele do “cuidado de si” visto como cuidado do mundo.

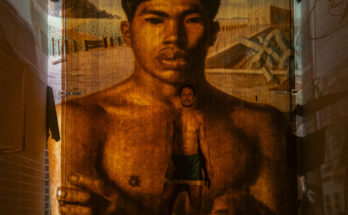

É nesse contexto que o espetáculo dá seu salto. A cena é um confronto e um balanço sobre o que ainda resta do estigma em torno não só de uma doença em particular como também da própria ideia de doença, especialmente quando associada em chave moral à sexualidade dos corpos livres. É algo bem fincado na dramaturgia e dimensionado com empenho na encenação de Fabiano Dadado de Freitas. A fita de cinema citada no texto encontra representação literal em uma tela de fato mas também no corpo do ator, usado como tela. E estende-se nas suspensões críticas, nos apelos – físicos, verbais – à plateia, chamada a analisar sua participação no roteiro. É detalhe aparentemente fortuito e não é novo. Mas aqui ganha um significado preciso, como a dizer e a provocar: essa história é minha, mas a divido com vocês porque estamos todos arrolados. Isto envolve a todos e todas. O vírus é realidade dentro e é coisa fora, vejamos como reescrevê-lo.

A mesma linha não defensiva serve para a direção atualizar o sentimento diante da História. Isto acontece na dinâmica da própria cena. O corpo do ator, já não personagem, performa na dança e na gestualidade larga a sua retórica. É uma presença inteira, a do Ronaldo. O que quer dizer, na prática, a aposta em um estado de espírito que lambe com amor a celebração e não a derrota. Este é o sentimento de época, agora revisto. Que o encontro com o público termine como festa não é gratuito e não é apenas recurso para manter o teatro com a energia acesa. É que para um teatro honesto em relação ao nosso passado recente seria mesmo necessário confrontar os diferentes estados de ânima. O afeto pensa e age, toma posição.

Disso pode-se estender ao seguinte: quando um escritor como Caio Fernando Abreu, morto em 1996, na época pré-coquetel, disse em uma de suas crônicas que acreditava na doença como combustível para uma virada criativa, talvez estivesse intuindo isso. Ele fez o que era possível, a seu modo, naquele momento. Viveu não só os anos mais perversos da AIDS como também uma primeira passagem na direção do debate aberto sobre os corpos gays, vindo desde fins dos anos 1960 mas mantido como tabu. Sua literatura, mais próxima do bafo dos militares, não poderia ter outro tom senão o da melancolia noturna. Nesse sentido, por extensão mas também por contraste, “A doença do outro” é um espetáculo que demarca já um outro lugar, uma outra experiência diante do vírus e diante das encruzilhadas postas como pauta pela militância gay. A ciência avançou e ajudou por seu turno a enxugar o estigma. A própria disseminação do mal por corpos não gays acabou levando, por vias trágicas, a uma nova compreensão da doença. Não se tratava, enfim, de uma maldição sobre a prática da veadagem. Em outras frentes também houve avanços, nenhum definitivo. A conquista de direitos e da mínima cidadania por pessoas não hétero, a assimilação de comportamentos não hegemônicos ao mundo da propaganda, hoje muito cuidadoso no trato da homossexualidade e fazendo-a render dinheiro. A própria pauta da política institucional e a emergência das demandas identitárias e de gênero, centrais hoje na conjuntura, tudo isso são elementos para uma nova sociologia, que alcança status e contornos ainda não vistos nas representações simbólicas. É dessa construção que o trabalho participa. Se por um lado esse quadro não define a criação do espetáculo, que é coisa singular, por outro é pano de fundo que oportuniza o sentimento buscado no discurso do Ronaldo e do Dadado.

O espetáculo é ótimo teatro e projeta vitalidade em uma forma às vezes soporífera. Para nós, pessoas gays, é ao mesmo tempo um acerto de contas com nossas culpas e com aqueles, aquelas que nos culpabilizaram. Que seja de uma maneira irônica e autoirônica, não revanchista, mas ao mesmo tempo franca e iluminada, é boa notícia. Uma cena veada que possa ser solar ao discutir política e inventar estética é a melhor demonstração de importância e vitalidade. Que seja doce, como nos disse o Caio F. E que seja forte no traço, para ajudar a marcar o chão, como de fato é este bonito trabalho.

(Pensando em Augusto, Evandro, Helinho e nas histórias de amor e amizade vividas nos anos da peste).

SERVIÇO

A Doença do Outro

Sesc Ipiranga (Rua Bom Pastor, 822 – Tel. 3340-2000)

Duração: 60 minutos | Classificação indicativa: 14 anos

De 11 de novembro a 11 de dezembro de 2022

Sextas, 21h30; sábados, 19h30; domingos, 18h30.

Ficha Técnica

Idealização, Texto e Atuação – Ronaldo Serruya

Direção – Fabiano Dadado de Freitas

Cenografia – Evee Avila e Mauricio Bispo

Figurino – Luiza Fardin

Luz – Dimitri Luppi

Trilha Sonora Original – Camila Couto

Operação som e vídeo mapping – David Costa

Assistente e operação de luz – Paloma Dantas

Videoarte – Caio Casagrande, Evve Avila e Mauricio Bispo