Por Kil Abreu

A montagem atual de “Inútil canto e inútil canto pelos anjos caídos”, a partir do conto de Plínio Marcos (1935-1999), é projeto do ator Ícaro Rodrigues e alinha-se a parte da produção teatral que está devolvendo o teatro aos que o inspiraram mas não estão diretamente retratados nas dramaturgias. São os que em geral não habitavam o palco nem em volume, nem em regularidade. Por isso é certeiro este encontro com Plínio Marcos, que a seu tempo também tomou para si a tarefa. A distância geracional não impede o diálogo livre e fluido.

Em “Inútil canto…” o assunto é a paisagem humana dentro das prisões e a vida dos encarcerados sob a tutela do Estado. O conto descreve o episódio acontecido em uma penitenciária de Osasco, em 1977, quando houve a rebelião de um grupo de presos. Dá conta da situação dramática a que os prisioneiros ficam submetidos no Brasil. Presídios e penitenciárias são antes de qualquer coisa lugares atrozes. Lugares onde pessoas são postas para “aprender” lições que não estão no raio da pedagogia ou da reeducação, como se anuncia. Estão no campo da tortura.

A palavra penitenciária vem do latim, penitentiarius, aquilo que se refere ao castigo, à condenação e à penitência. Penitência, paenitent, por sua vez, é derivada da dogmática cristã e seu gosto pela culpa como afeto. Penitenciária era o lugar onde os hereges medievais se autoflagelavam para expiar a culpa.

A narrativa é costurada com algumas sentenças recorrentes (”Vinte e cinco homens”… “Os cidadãos contribuintes”), assim como recorrentes são os dias de miséria de quem caiu na guarda e na vigilância da nação. São frases que nos chegam como uma sequência de marteladas. Plínio escreve como quem bate a cabeça de um prego. Como quem bate forte, mas em compasso melancólico. No mesmo movimento convoca o inaudito, e então somos levados a pensar na circularidade das orações. O espetáculo pode ser visto como um rosário pagão, a chamar por um Deus nenhum, a denunciar sua ausência anuente. Assim, o rumor metafísico que o conto traz surge afiado na pedra da ironia. É uma lírica dura, bem materializada no palco. Um gênero de lirismo em que o dado factual – a rebelião diante da desgraça do sistema carcerário no Brasil – imanta estranheza sublime. Estranha porque ali a sublimidade não nasce de algum feito considerado heróico. Inspira-se em vidas ao rés do chão.

Especialmente neste escrito Plínio está na mesma sintonia de outros autores “malditos”, tão diferentes dele. Pensemos em Jean Genet (1910-1986) e em “Nossa Senhora das flores”. Em algum ponto da vida exclusa os pequenos criminosos, os veados e assassinos pobres se encontram e se irmanam. As personagens criadas pelos dois autores são movidas dentro do mesmo princípio em que relações de poder, mando e submissão expulsam o humano para o lado, para as franjas escamosas da sociedade.

Em outro aspecto, intensificado na direção do espetáculo, a história de subjetividades esmagadas convoca soluções cênicas vizinhas do rito. No entanto, é um rito feito de apelos mais próximos da denúncia que da esperança. A angústia tão bem caracterizada em cena nos diz que o canto, o pranto são inúteis porque o chamado não terá resposta do bom Deus (expressão usada por Plínio). Seja ele qual for, permanece em silêncio. E então é um Deus também inútil, que deixa morrer.

Em honra dos de baixo, a montagem trabalha sob a influência desta liturgia inventada. Uma reza sem serventia não porque o seu desejo de justiça terrena seja impossível, mas porque a perda já se consumou. E continua se consumando, no varejo, em qualquer canto do país aonde a miséria material encaminhe pessoas para serem devoradas pelos vermes e pelo comichão, para que sejam jogadas à indiferença. Não há luta que restitua corpos nem que apague a vergonha.

É nestas bases que o espetáculo se formaliza. O que poderia ser um relato emotivo sobre a fatalidade ganha ossatura material e dispensa a piedade. O espelhamento entre o acontecido e a maneira crítica como é revivido cria parte da tensão dramática e chega em nós como chegam os fantasmas da consciência.

Presença, palavra e lugar de classe

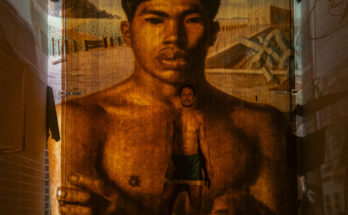

As vocações do texto são bem afirmadas sobre as tábuas, mas os atos que figuram a tragédia são levantados de um jeito próprio. Por ‘atos’ podemos entender evoluções de corpo e voz. Tonalidades vocais, movimentos, volteios. Eles nos chegam na quase coreografia verbal dançada pelo ator, que representa muitos e muitas. Como disse o crítico Amilton de Azevedo, “Ícaro é multidão”. De fato, vemos ali um homem-coro, e é com esse status que ele vai ressuscitar os adormecidos, em imagem especialmente tocante próxima ao final.

Em uma comparação talvez não muito justa, podemos supor que em determinado momento ele parece um pastor. Na passagem em que surge com o livro nas mãos e fala ao microfone, dedica-se a pregar a palavra. Mas as palavras saídas da sua boca são o avesso do que se poderia ouvir em um ato de fé, no sentido religioso. A fé naquilo que se diz está mais próxima dos slams periféricos e seus artistas – microfone aberto à intervenção, o pensamento em fogo. E, sobretudo, há a atitude. Dentro deste esquema é a atitude que instaura o que nos estudos teatrais contemporâneos se diz sobre ‘presença’. A presença de Ícaro Rodrigues está enraizada em atitudes que vêm do seu lugar social, da sua condição de homem negro e da experiência dele como orientador artístico em instituições como a Fundação Casa, em São Paulo. Seu trabalho no trânsito pelos diferentes estados que são pedidos no relato é digno de nota. Na maleabilidade ou na dureza é um intérprete de corpo inteiro dando conta da responsabilidade ética de representar os seus, os nossos, e suas dores.

Ele está, por condição de classe, bastante próximo de Plínio Marcos e seu interesse pelas vozes das quebradas. Sua presença legitima o estético como gesto ativo, de uma maneira singular. Não é algo acidental, não é exterioridade. A representação vira presentação, um modo de atuar em que o ator não está interessado em caracterizar personagens e sim nas conexões entre arte e realidade, e vice-versa. Ele é, em certa medida, persona de si e da sua história. O “si”, entretanto, está longe do ensimesmamento. Ao contrário, alcança a dimensão coletiva.

Teatro e humanismo

Temas sociais no teatro correm sempre o perigo de fetichizar a miséria – a miséria de todos, não apenas daqueles que julgamos, à distância, serem os miseráveis. Mas o espetáculo, a despeito do material terrível, sustenta-se longe da demagogia. Os recursos cênicos arregimentados pela diretora Roberta Estrela D’alva não deixam a teatralidade cair no conforto do sentimentalismo. Sua formação brechtiana oferece os instrumentos para que a consciência crítica esteja em prontidão. Ícaro é incentivado a fugir do naturalismo e a repercutir a narrativa no corpo. Em lugar da composição naturalista, a ele é pedido que estilize gestos e trate a palavra quase sempre na direção do estranhamento. O verbo é repetido, escandido, sublinhado. O corpo sai da mimese ao pé da letra e se lança à síntese de pessoas, grupos, acontecimentos e motivações.

O mesmo desvio aparece nos outros elementos da representação, fortemente tributária da cultura hip hop, berço da encenadora. Nela, por exemplo, o microfone é um elemento central. Aparece não só como meio técnico para amplificar as vozes, também está lá com a função de potencializar politicamente o discurso. Como acontece nas ruas e nas intervenções dos MCs, o microfone é um quase irmão do narrador, um parente, um instrumento orgânico à encenação. No espetáculo esse caminho que vai da técnica à política coloca o microfone em várias funções simbólicas. Não cabe descrever aqui. Basta dizer que ele também ocupa lugar de personagem.

A montagem é enxuta e intensa. Basicamente há a performance do ator, os microfones, a luz e a ótima trilha trazida por Dani Nega. Quanto aos recursos sonoros, a diretora musical segue a mesma orientação geral, de sublinhar a cena ou de criar suspensões. Talvez por isso não haja nenhuma preocupação em buscar unidade. Ouvimos intervenções sonoras que ora servem pontualmente como sonoplastia, ora servem como elementos de apoio narrativo de diferentes gêneros e naturezas .

Todos estes meios, quando arranjados, são úteis não apenas porque nos chegam frescos e sustentados, mas também porque dialogam com o autor a partir da autonomia cênica. São estratégias úteis porque necessárias ao que se conta, e buscam fazer um chamado pela razão diante de uma situação irracional. Não existe, por outro lado, nenhuma tentativa de suavizar o peso do que se diz. A violência continua lá, mas tratada em dispositivos que promovem alguma forma de dignidade frente àquela história feita toda ela de detalhes indignos. É uma montagem que honra o texto e está a serviço da sua vocação humanista.

Há dois finais. O da dramaturgia escrita é o primeiro. Mas depois da última palavra e do blackout o ator acrescenta uma nota de rodapé à encenação. Depois dos aplausos, atualiza os dados sobre encarcerados e encarceradas no Brasil. São mais de um milhão de pessoas. Destas, setenta por cento são negros e negras. Os dados pioram quando se sabe que no poder judiciário brasileiro cerca de ¾ dos juízes e juízas são brancos. A marca da divisão é explícita e dói aos olhos.

Quanto a esta segunda entrada, é como queria Brecht: é uma última quebra, agora com as luzes acesas. O que se quebra mais uma vez no palco e em nós é algum eventual sentimento de quem ainda tendia a ver o espetáculo apenas como fábula comovente. Uma última martelada, desta vez dentro das nossas cabeças.

É importante dizer que este trabalho foi selecionado na 15ª edição do Prêmio Zé Renato, programa de incentivo ao teatro da Prefeitura de São Paulo. O release nos informa que “como parte do projeto contemplado pelo prêmio, a equipe levou o trabalho a centros culturais e fábricas de cultura da periferia durante o final de julho e todo o mês de agosto, tendo passado por Brasilândia, Capão Redondo, Jaçanã, Vila Formosa, Vila Nova Cachoeirinha e Jardim São Luís”.

Neste caso não se trata da reafirmação da dor junto àqueles e aquelas que sabem bem o que é isso, como tem acontecido com montagens nascidas na classe média de bom coração. Por fora do discurso involuntariamente classista há sempre a esperança de que o trabalho nos ajude a desentorpecer e a pensar que a rebelião da maioria possa estar a caminho.

- Este texto é apoiado pelo projeto Arquipélago, da produtora Corpo Rastreado (https://www.projetoarquipelago.com.br)

Inútil Canto e inútil canto pelos anjos caídos

FICHA TÉCNICA:

Texto: Plínio Marcos. Ator: Ícaro Rodrigues . Direção: Roberta Estrela D’Alva. Assistência de Direção: Cecília Gobeth. Direção Musical: Dani Nega. Iluminação: Matheus Brant. Figurino: Éder Lopes. Preparação Corporal: Cecília Gobeth. Operação de Luz: Matheus Espessoto. Operação de Som: André Papi e Hugo Bispo. Design Gráfico: Murilo Thaveira. Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli. Produção: Catarina Milani e Ícaro Rodrigues. Assistência de Produção: Éder Lopes. Idealização do Projeto: Ícaro Rodrigues.

Serviço:

Inútil Canto e Inútil Pranto Pelos Anjos Caídos

Temporada: De8 de setembro a 7 de outubro de 2023. Sextas, às 20h, e sábados, às 18h30

Sesc Vila Mariana – Auditório

Autoclassificação: 12 anos