Por Kil Abreu

A escritora Beatriz Sarlo nos diz que o lembrar existe porque a memória se impõe em nós não apenas soberana como também incontrolável.

O teatro é arte que diz muito sobre o tempo, no sentido histórico, e mais precisamente, sobre os sentidos daquilo que acontece no tempo e que pode ser lembrado. Por mais abstrata que seja a cena, o teatro parece recusar a ideia de memória como uma coleção aleatória de recordações. Em certa medida o teatro corre sempre em busca do sentido não só do que está, mas também do que foge ou foi deliberadamente ocultado. A reconstituição é agregadora, o memorar é coletivo. Por isso a cena teatral pode ser vista como um compartilhamento de descobertas e posições, atualizadas no tempo presente da representação junto com a plateia. Sem precisar entrar no mérito daquilo que se compartilha, podemos dizer que, como a memória, o teatro se ergue em acontecimentos factuais mas também imaginados. O ‘trazer de volta’ da memória é também um refazimento, uma criação.

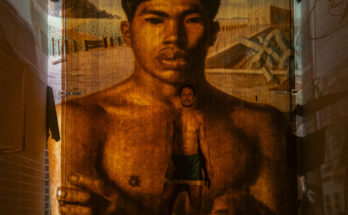

Esta pode ser uma chave para as muitas portas abertas pelo espetáculo Bom dia, eternidade, do grupo O Bonde, em primeira temporada no Sesc Consolação. A peça de Jhonny Salaberg nos chega como uma arqueologia de histórias e sentimentos de sujeitos “reais” justaposta à narrativa inventada, que espelha o material documental. A mistura de documento e ficção não é novidade no palco. Ao contrário, é recorrente na cena contemporânea. Mas aqui ela é movida por uma imaginação especialmente afiada nos seus princípios, e muito engenhosa na forma.

O espetáculo é o último do que o grupo chama “Trilogia da morte”. A morte ou o que tem levado a ela, sob o ponto de vista das pessoas negras. A primeira montagem, Quando eu morrer vou contar tudo a Deus (texto de Maria Shu e direção de Ícaro Rodrigues), tem como mote a perspectiva da morte sob o olhar e a experiência da criança . O segundo é a peça-filme Desfazenda – Me enterrem fora desse lugar, texto de Lucas Moura e direção de Roberta Estrela D’Alva. O trabalho atual é o terceiro capítulo do projeto e observa os corpos, histórias e subjetividades dos idosos. As três montagens têm em comum a busca pela tradução, em termos cênicos, das experiências vividas. No início do projeto o grupo dedicou-se a estudar as formas da tradição oral africana, depois os recursos da cultura hip hop e agora o cancioneiro popular e os recursos que favorecem a representação da memória.

A trama pensada por Salaberg conta sobre quatro irmãos que 60 anos depois de um despejo têm de volta o terreno da família. Na ação, discutem o que fazer com ele.

Sem que se coloque em questão esta primeira autoria, o espetáculo tem ao menos dois desdobramentos que estendem o texto original. O primeiro é a assimilação à narrativa das histórias de vida dos artistas convidados. Sob a direção musical de Fernando Alabê eles montam a respeitável banda que sonoriza o espetáculo ao vivo. Cacau Batera (bateria e voz), Luiz Alfredo Xavier (violão, contrabaixo e voz), Maria Inês (voz) e Roberto Mendes Barbosa (piano e voz) emprestam ao espetáculo a experiência valiosa de suas trajetórias artísticas e de vida. São artistas que vêm de um tempo quando a luta pelos direitos civis das pessoas negras não tinha ainda o relativo respaldo social que tem hoje. O interessante é que este repertório geracional é assimilado como um segundo eixo da dramaturgia. Os músicos tiveram depoimentos gravados em vídeo e exibidos no palco, em uma contracena que segue por toda a representação e é dos achados mais produtivos. A música, o canto, não são moldura para a cena. Trazem consigo a vida memorizada na pele.

O terceiro eixo é a própria encenação de Luiz Fernando Marques, o Lubi. Marques borda as diversas colaborações da dramaturgia. É um bordado que resulta em uma paisagem singular. A questão da autonomia do encenador em relação ao texto é assunto muito antigo. No Brasil, marca a passagem do teatro do século XIX para a nossa tardia modernidade. Mas há uma boa tarefa estética que ainda resiste, sobretudo no teatro de representação: o que é, nos termos próprios de cada obra já não tributária do texto, o que chamamos “autonomia do encenador”? A graça da pergunta está nas infinitas respostas que diretores e encenadores podem dar. No capítulo específico da relação entre texto e cena esta resposta não raro dá com os burros n’água porque às vezes o encenador não sabe o que fazer com a autonomia, o que acaba gerando espetáculos narcísicos e centrados no projeto da direção.

O trabalho de Lubi segue as tarefas da montagem, no sentido rigoroso da palavra. No caso, fazer conviver e dar legibilidade a materiais de naturezas diferentes: a cenografia que faz pontes entre ficção e documento, a camada ficcional propriamente dita, os depoimentos dos artistas e, ainda, a administração do que se representa quanto ao contato com a plateia, já que se trata de uma cena aberta. Nesse aspecto, o diretor apostou todas as fichas na possibilidade de um teatro, por assim dizer, sincero. A espontaneidade – esta faca de dois gumes – é mútua e alimenta em sintonia fina a relação palco-plateia. O que vem da cena nos chega fresco, contundente e, em algumas passagens, bastante comovente.

Para um espetáculo que precisa fazer o delicado trabalho de expor detalhes pessoais – por vezes íntimos – de uma parte do elenco que não é do teatro, a direção protege os convidados com o cuidado para não pedir o que não podem dar e de valorizar ao máximo as suas próprias atuações de ótimos artistas vindos da música.

No outro lado do espelho, aos atores e atriz que são do núcleo permanente do Bonde é pedida a prontidão no trânsito veloz entre os momentos em que dialogam na pele dos personagens e os momentos em que ficam em posição de distanciamento através das narrações. O tratamento dos intervalos entre as duas formas é um jogo bem afinado. É algo decisivo para a teatralidade e o interesse que causa na plateia.

O grupo vem de uma musculatura firme em relação às técnicas narrativas, mas salvo engano não tem o mesmo rendimento quando é pedido o naturalismo das cenas dialogadas. Talvez porque os diálogos, no limite da fala cotidiana, não tenham o mesmo poder de sugestão alcançado nos trechos narrados.

Circularidade, “Finício”

A partir da memória não como coisa passiva e sim construtiva – Jhonny Salaberg atualiza neste trabalho o procedimento da estrutura circular que urdiu uma peça excelente, Buraquinhos ou o Vento é inimigo do Picumã. Ali como aqui a peça começa por perguntas que demandam uma esperançosa e afirmativa conclusão. Na encenação, mesmo que o espetáculo seja francamente favorável à ideia de que a condição racial antecede a condição de classe, não cai na reificação das experiências individuais nem no elogio à soma das individualidades como um valor em si. Coisa que por vezes redunda em um teatro tendente ao ensimesmamento, incapaz de nos fazer ver a totalidade que atesta pontos também estruturais na subjugação dos escalpelados pelo sistema. Sem dizê-lo expressamente, a peça defende que neste caso ainda é prioritária a discussão sobre a racialidade como elemento estruturante das desigualdades. É um argumento de difícil contestação em um país onde a maioria pobre também é a maioria negra.

Assim, a circularidade não é apenas um recurso formal, é também um dispositivo político. Permite, por exemplo, que a geração atual possa corrigir a foto de uma mãe negra que aparece embranquecida no retrato familiar. E é quando se pode imaginar Nego Bispo, ele mesmo um velho pensador quilombola, soprando no ouvido do jovem autor: para as pessoas negras o tema da morte não pode bastar-se em um percurso de começo, meio e fim. O meio, assim como a invenção de horizontes, está entre dois recomeços. Ou, lembrando Leda Maria Martins, é no tempo e na memória das origens que as lutas do presente se articulam.

Periferia e Centro

Duas notas nem tanto laterais:

É alentador ver um grupo como O Bonde, que se nomeia um coletivo de artistas periféricos, ser convidado a apresentar-se em um dos melhores teatros do Sesc, o Teatro Anchieta. Não é algo apenas bom, é bom e é justo.

Quanto às noções de Centro e Periferia, neste espetáculo o grupo promove uma inversão importante. Hoje é comum no pensamento da classe média instruída o reconhecimento de que a periferia tem sua história própria e seus valores estéticos, políticos, culturais. Não carece de tutela. Mas isso não precisa ser ensinado. Todas as pessoas que nascem e crescem nas bordas castigadas das cidades o sabem, assim como sabem que a invenção é uma estratégia de sobrevivência. No olhar lançado pelo espetáculo, o que o grupo reafirma é isso. O que nos dizem neste bonito jogo entre memória e imaginação política, é que sobreviver passa também pelo entendimento de que a periferia é o seu próprio centro.

Este texto faz parte do projeto Arquipélago de fomento à crítica, com apoio da produtora Corpo Rastreado

Acompanhe também nossos parceiros e parceiras de projeto:

@agorateatro

@farofacritica

@guiaoff

@horizontedacena

@ruinaacesa

@satisfeita_yolanda

SERVIÇO

Bom dia, eternidade

Teatro Anchieta – Sesc Consolação – R. Dr. Vila Nova, 245 – Vila Buarque

De 20 de janeiro a 25 de fevereiro de 2024, às sextas e aos sábados, às 20h, e, aos domingos, às 18h | Sessões no feriado, e nas tardes de 15 e 22 de fevereiro, quintas, às 15h.

Duração: 120 min

Classificação etária indicativa: 14 anos

FICHA TÉCNICA

Idealização: O Bonde

Elenco: Ailton Barros (Carlos), Filipe Celestino (Everaldo), Jhonny Salaberg (Renato) e Marina Esteves (Mercedes)

Músicos em cena: Cacau Batera (bateria e voz), Luiz Alfredo Xavier (violão, contrabaixo e voz), Maria Inês (voz) e Roberto Mendes Barbosa (piano e voz)

Dramaturgia: Jhonny Salaberg

Direção: Luiz Fernando Marques Lubi

Diretora assistente: Gabi Costa

Direção Musical: Fernando Alabê

Videografia e operação: Gabriela Miranda

Desenho de luz: Matheus Brant

Cenografia e Figurino: Luiz Fernando Marques Lubi

Acompanhamento em dramaturgia: Aiê Antônio

Música original: “Preta nina” – Fernando Alabê, Luiz Alfredo Xavier e Roberto Mendes Barbosa

Técnico de som: Hugo Bispo

Técnica de Videografia: Clara Caramez

Captação de vídeo: Fernando Solidade

Costura cenário: Edivaldo Zanotti

Cenotecnia e Contrarregragem: Helen Lucinda

Fotos: Júlio Cesar Almeida

Assessoria de imprensa: Canal Aberto – Márcia Marques

Social Mídia (criação de conteúdo): Erica Ribeiro

Produção: Jack Santos – Corpo Rastreado